「インプラント治療を考えているけれど、失敗したらどうしよう?」

「インプラント治療に失敗したら、どうなってしまうのだろう?」

インプラント治療は外科手術を含む、非常に高度な治療法です。基本的に保険外適応のため、治療費も高額になります。高いお金を払うからには治療に失敗したくない!と思う方も多いのではないのでしょうか。

現在のインプラントは1965年にスイスで確立し、日本でインプラント治療が始まったのは1990年のことで、比較的歴史の浅い新しい治療方法です。

インプラント治療を安全に行うためには、多領域に及ぶ専門的な基礎的・臨床的知識、高い倫理性が歯科医師に求められます。また、インプラント治療を成功させるためには、患者様にも協力していただく必要があります。

インプラント治療の失敗は、歯科医師側の問題、患者様側の問題、症例の難易度など、さまざまな要因が関係して起こります。医療行為全てに当てはまることですが、歯科医師も人間であり神様ではないため、失敗確率は一概に言えないものの失敗するリスクが伴います。そのため、どんな治療法でも100%絶対に成功すると言い切れません。

本記事では、インプラント治療の具体的な失敗例とその原因、失敗した時の症状、失敗してしまった時の対処法について詳しく説明します。インプラント治療を検討する時や、失敗したかも?と思った時に参考にしてください。

インプラント治療における具体的な失敗例9つ

インプラント治療で起こりうる、具体的な9つの失敗例をご紹介します。

- 神経麻痺

- 上顎洞炎

- 上顎洞などの組織の隙間への異物迷入

- 血管を傷つけることによる異常出血

- 細菌感染

- 手術後にインプラントが固定されない

- 骨髄炎、薬剤関連顎骨壊死、放射線性骨髄炎

- インプラント周囲炎

- かぶせ物のトラブル

神経損傷

インプラント治療の埋入手術によって、神経損傷が起こることがあります。

口腔内や顔面には、神経が張り巡らされています。「手術中に神経を傷をつける」「切断してしまう」「器具で神経を圧迫してしまう」と、神経が傷つき、術後に神経麻痺や疼痛、しびれが起こります。

インプラント治療の際に注意を払うべき神経は、以下の通りです。

【上顎】

| 頬神経 | 下顎神経から枝分かれした神経で、頬粘膜と第二大臼歯、第三大臼歯の感覚をつかさどります。 |

|---|---|

| 鼻口蓋神経 | 上顎神経から枝分かれした神経で、上の前歯や口蓋付近に分布しています。 |

| 眼窩下神経 | 上顎神経から枝分かれした神経です。目の下あたりにある穴から出て、目の下から鼻の側面や上唇に分布し、上顎、頬、鼻あたりの感覚を感じる働きがあります。 |

【下顎】

| 下歯槽神経 | 下顎の骨の中には下顎管と呼ばれるトンネルのような空洞があり、その中に下歯槽神経と呼ばれる太い神経が通っています。 |

|---|---|

| オトガイ神経 | 前歯寄りのオトガイ孔と呼ばれる穴から出てきた下歯槽神経の末端をオトガイ神経と呼びます。 |

| 舌神経 | 下顎神経から枝分かれした神経で、舌の前⅔の感覚を司さどる神経です。オトガイ神経や下歯槽神経と比較して頻度は少ないものの、下顎の奥歯の手術の際に傷つける可能性があります。 |

下顎の手術における下歯槽神経損傷の頻度は比較的高く、研究によって幅がありますが発現率は0.13%~8.5%と報告されています1。

神経損傷が軽度であれば、自然に治ることもありますが、損傷が大きいと回復は困難であり、治療も年単位にわたり長期にわたります。損傷度合によっては永続的な麻痺が残る可能性もあります2。

上顎洞炎

インプラント治療が原因で、上顎洞炎を引き起こすことがあります。

上顎洞とは、目と口の間の頬あたりにある副鼻腔の空洞のことです。上顎洞炎はこの空洞に炎症が起こる病気であり、一般的には蓄膿症とも呼ばれます。

上顎洞炎は大きく分けて、鼻に原因がある鼻性上顎洞炎と、歯に関連する原因がある歯性上顎洞炎の2つに分けられます。

ここで、歯性上顎洞炎の中には、上顎のインプラント治療が原因となるケースがあります。具体的には、以下のような場合が当てはまります。

- 上顎洞までドリルが到達し、貫通してしまった

- 上顎の骨を増やす手術によって引き起こされることがある

- 手術中のエラーによって上顎洞の粘膜に器具が触れて感染を起こした

- 上顎洞にインプラントの部品が入り込んでしまった

- 上顎洞内の不透過像があり、インプラント由来の上顎洞炎が認められる

上顎洞などの組織の隙間への異物迷入

インプラント手術によって、インプラントの部品が体内の空隙や隙間に入り込んでしまうことがあります。

上顎でしばしば起こるのが、上顎洞への迷入です。特に上顎の奥歯のインプラント治療で起こります。

骨が薄く、上顎洞までの距離が短い場合や、骨が柔らかい場合に起こりやすいです。異物が入り込むことが原因で上顎洞炎を引き起こすことがあります。

上顎洞に異物が入り込んでしまった場合は、歯科口腔外科や耳鼻咽喉科にて以下のような摘出術が行われます3。

- インプラントを埋めるために掘った穴を拡大して異物除去を行う

- 犬歯付近の上や、異物がある場所に近い部分の粘膜・骨に外科手術で穴を開けて除去する

- 内視鏡で摘出する

下顎のインプラント治療では、舌と骨の間の隙間(口腔底と呼ばれる部分)にインプラントが入り込んでしまうことがあります。インプラントの埋入の方向が不適切であったり、深く埋め込みすぎてしまうことで、下顎の骨を突き破って起こります。

ここで、口腔底には動脈が通っており、血管を傷つけてしまうと大量出血の原因にもなります。

口腔底にインプラントが入り込んでしまった場合は、舌側粘膜を切開、剝離して動脈などに注意しながら口腔底にアプローチして摘出することになります。

血管を傷つけることによる異常出血

インプラント手術によって血管を傷つけてしまうと、大量出血を引き起こします。

インプラント手術は外科手術のため、出血は避けられません。ほとんどの場合が圧迫と傷口を縫うことで止血することができますが、動脈を傷つけると出血が多くなり、場合によっては止血が困難になります。

上顎と下顎で起こりうるケースをそれぞれ紹介します。

【上顎】

上顎の奥歯周辺の上方には、翼突筋静脈叢と呼ばれる静脈が集まっている部位があります。

後上歯槽動脈、下行口蓋動脈と呼ばれる動脈も存在するため、インプラントの方向を誤ったり、深く埋入しすぎるとこれらの血管を傷つけ、大量出血につながる可能性があります。

【下顎】

下顎の骨を突き破り、舌の下に位置する口腔底に器具が到達することで、舌下動脈やオトガイ下動脈といった動脈を傷つけてしまうことがあります。このような場合は止血が困難となり、口腔底に大きな血腫ができる原因になります。

すみやかに適切な処置を行わないと短時間のうちに血腫が大きくなり、気道が閉塞し窒息死することがあります。

2007年に東京都のクリニックで、歯科医師がインプラント治療中に下顎の動脈を損傷したことが原因で口腔底に血腫ができてしまい、女性患者が窒息死した事例があります。

細菌感染

インプラント手術直後に、感染を引き起こすことがあります。細菌感染が起こると、次のような症状が起こります2。

- 痛みが強くなる

- 赤く腫れる

- 熱を持った感じがする

- 膿やにおいの強い液体が出てくる

こうした症状がある場合は、細菌感染を起こしている可能性があります。細菌感染は埋め込んだインプラントが骨に十分に結合しなくなる要因となります。また、骨を増やす材料に感染が起こるとうまく生着しません。

細菌感染が悪化すると、以下のような事態になることがあります。

- インプラントの脱落を引き起こす

- インプラントの除去が必要となる

手術後にインプラントが固定されない

インプラントを埋め込んだ手術後に、骨とインプラントがうまく定着しないことがあります。インプラントが手術直後に骨に固定されることを初期固定(または一次固定)と呼ぶのですが、初期固定の有無がその後の骨結合に大きな影響を与えます。

初期固定がうまくいかなくなる要因は、以下の通りです。

- 骨がやわらかい

- 骨密度が低い

- 骨の量が不十分である

- 埋入時の摩擦熱によって骨組織が壊死している

- インプラントを埋める穴を開けすぎて穴が大きくなっている

- インプラントの埋め込みの位置・角度が不適切である

- 糖尿病や貧血、骨粗鬆症といった全身疾患がある

- 喫煙している

- 細菌感染が起きている

- 手術後に舌などでインプラントを押したり、固いものを食べたりしてインプラントに負荷がかかった

骨とインプラントがくっつかないと、インプラントの揺れや脱落といった失敗を招くことがあります。

骨髄炎、薬剤関連顎骨壊死、放射線性骨髄炎

手術後の炎症や感染が広がってしまったり、穴を開けるためのドリルの熱によって組織が壊死した後に骨髄炎になることがあります。皮質骨の厚い下顎に起こることが多いです。

また、骨粗鬆症や悪性腫瘍の治療薬を飲んでいた既往があると、インプラント治療が薬剤関連顎骨壊死の引き金になることがあります。他にも、頭頚部がんなどの悪性腫瘍の治療で顎の骨に放射線照射を受けている場合、放射線性骨髄炎を引き起こすことがあります。

顎骨壊死が初期の場合には、口腔内の洗浄と抗菌薬で治療を行っていきます。進行している場合は壊死した骨を取る手術が必要になることがあります。

顎骨壊死は一度かかってしまうと、治癒が難しいため、発症しないように予防することが重要です。

インプラント周囲炎

インプラント治療後、時間がある程度経過してからよく起こるのが、インプラント周囲炎です。インプラント周囲炎になるとインプラント周りの骨が溶けていくため、進行するとインプラントの揺れや脱落を招く原因となります。

また、骨吸収が進むことで歯茎も下がるため、見た目も悪化にもつながります。

インプラント治療が完了した後に、日々の歯みがきが不十分だとインプラントの周りや歯茎の間にプラークと呼ばれる細菌の固まりがたまっていきます。そのままプラークが落とされることがなくたまっていくと、歯茎が炎症を起こし、インプラントを支えている骨を溶かして行きます。

この歯周病に似た病気をインプラント周囲炎と呼びます4,5。

インプラント周囲炎の発症に深く関係しているのは、以下のようなことです。

- 日々の歯みがきで汚れ(プラーク)が落とせていない

- 定期健診に行っていない

- 糖尿病がある

- 喫煙している

インプラント周囲炎は一度かかってしまうと進行が早く、広範囲にわたって広がりやすいという特徴があります6。

インプラント周囲炎が進行し、重症化するとインプラントの脱落の原因になるため、予防していくことが重要です。

かぶせ物のトラブル

インプラント治療が完了したのちに、しばらく時間が経ってから人工物の部分が壊れたり緩んだりすることがあります。インプラントの構造とともに、起こりうるトラブルについてみていきましょう。

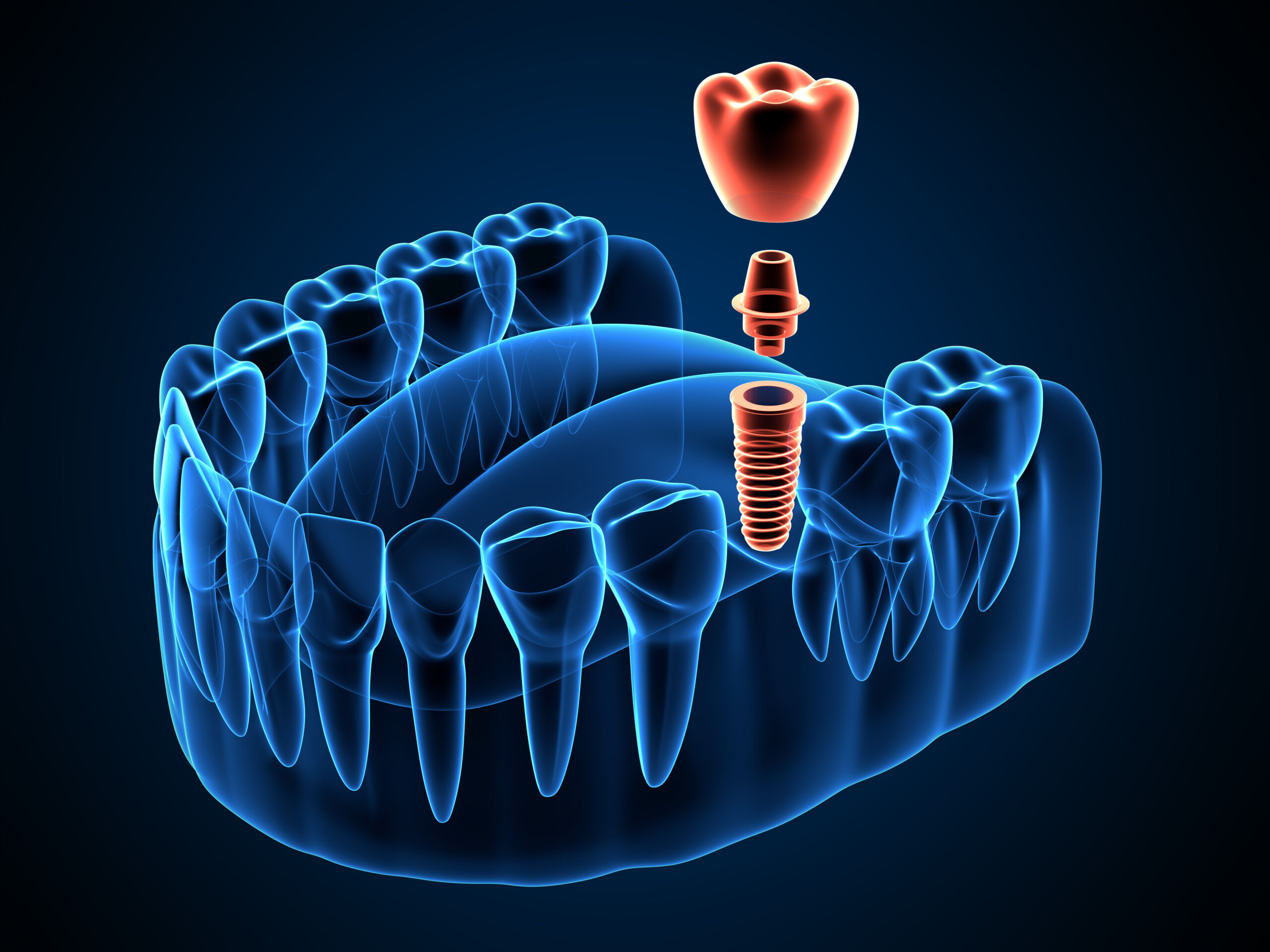

インプラントは、大きく分けて3つの部分に分かれています。

- 歯茎の上にある人工の歯の部分(上部構造、人工歯)

- 骨に埋まっている根っこの部分(インプラント体、フィクスチャー)

- 人工の歯とフィクスチャーを連結する部分(アバットメント)

ここで、人工歯とアバットメントを連結する方法が2種類あります。

- アバットメントスクリューと呼ばれるネジを使って固定する方法

- セメントを使って固定する方法

インプラントは上記のように、小さな部品が集まって構成されています。これらの各部位に起こりうるトラブルを挙げていきます。

上部構造のトラブル

| 上部構造の破折 | 人工歯部分はセラミックやレジンといった材料で作られていることが多いです。こうした材料が欠けてしまったり、ヒビが入る、または割れてしまうことがあります。 |

|---|---|

| 上部構造の脱離 | 人工歯をセメントで固定している場合は人工歯の部分がまるごと取れます。ネジ式の場合はネジが緩んだり、締め付けが不十分だと起こります。いずれの場合も修理が可能なケースが多いです。 |

| 上部構造の審美障害 | インプラントの人工歯部分と自分自身の歯との見た目の調和が崩れ、見た目が悪くなることがあります。主に前歯部で起こりやすいです。審美障害が生じた場合は、状況により二次的な骨移植や結合組織移植などの対策が必要になることもあります。 |

| インプラント周囲溝へのセメントの残留 | 人工歯をセメントで固定する場合に起こりうるトラブルです。上部構造の仮付け、または本接着の際に、あふれだしたセメントがインプラント周囲の歯茎の溝に残ってしまうと、後にインプラント周囲炎を引き起こす原因となります。 |

アバットメントスクリューのトラブル

| スクリューの緩み | 使用しているうちにスクリューが緩んでくることがあります。インプラントの調整後、専用の器具を用いて適正な力でスクリューを締めれば大きな問題にはなりません。 |

|---|---|

| スクリューの破折 | インプラントに過剰な力がかかり続けると、スクリューが折れてしまうことがあります。このような場合は専用の器具を用いて折れた部分を撤去することを試みます。しかし、アバットメントスクリューが除去できない場合、インプラント体の撤去が必要となることもあります。 |

アバットメントのトラブル

| アバットメントの破折 | 頻度は低いですが、歯ぎしり、食いしばりなどの過大な咬合力によって、アバットメントが折れることがあります。他の部位に異常がなければ、折れたパーツを除去し、アバットメントを新しく装着します。 |

|---|

インプラント体のトラブル

| インプラント体の破損 | 歯ぎしり、食いしばりなどの過大な咬合力や繰り返し疲労や、アバットメントスクリューの緩み、彎曲、破折などによるアバットメントの持続的な動揺が原因でインプラント体が折れることがあります。インプラント体が破損した場合はインプラント体の除去が必要になります。 |

|---|---|

| インプラント体の脱落 | 上部構造装着後のかみ合わせが不適切で、長期間インプラント体に過度な応力がかかると骨とインプラント体の結合が失われる事があります。また、口腔衛生状態が非常に悪いまま長期間経過した場合にもインプラント体の脱落が起こることがあります。 |

インプラントの失敗の原因

では、なぜインプラントが失敗してしまうのか、その原因について詳しく解説します。

歯科医師側の問題、患者側の問題など、さまざまな要因が関係している

インプラントの失敗が起こる原因はさまざまです。原因として考えられる要素は、以下の通りです。

- 歯科医師側の問題

- 患者側の問題

これらの原因が単独で起こることもあれば、複雑に絡みあって起こることもあります。具体的に見ていきましょう。

歯科医師側の問題

インプラント治療は、複数の治療法を組み合わせて行う治療です。

インプラント治療を適切に行うためには、解剖学をはじめとする基礎医学的知識および生体材料学の知識のみならず、口腔外科学、歯周病といった多くの臨床知識と医療技術が必要不可欠です。

また、安全性を確保し患者に信頼される治療を行うためには、高い倫理性が求められます。

インプラントを行うにあたり、上記のような専門的な医学知識、治療技術、倫理性が欠けていると、インプラント治療の失敗につながることがあります。具体的に見ていきましょう。

診査不足:上顎洞炎、迷入、神経損傷、異常出血

歯科医師による術前の診査が不十分であると、インプラント治療の失敗を招くことがあります。

インプラント治療では、術前にさまざまな検査を行い、その結果をもとに診断を出し、治療計画を立てます。

術前検査の1つに、CT検査があります。CT検査では、骨の厚みや神経の走行部位、血管の位置などを3次元的に評価できます。CT検査の画像をしっかりと解析することで、ある程度の神経や血管の位置関係、上顎洞までの距離を把握できます。

したがって、この診査が不十分な場合、インプラントを適切な位置・深さ・角度で埋め込むことができません。その結果、上顎洞炎や空洞への迷入、神経損傷、異常出血を引き起こすことがあります。

全身状態の把握不足:異常出血、骨髄炎関連、術後感染、インプラント周囲炎

先述の通り、術前の検査は非常に重要で、その一つに患者の全身状態を把握することが挙げられます。

インプラント手術を行うにあたり、注意すべき病気には以下のようなものがあります2。

| 高血圧 | 手術の痛みや恐怖、不安といったストレスが原因で手術中に血圧が上昇し止血困難となる場合や、手術後に出血が起こることがあります。

また、手術のストレスで血圧が上がることによって、高血圧の合併症である脳梗塞や脳出血、心不全を引き起こすリスクがあります。 |

|---|---|

| 心臓の病気 | 狭心症、心筋梗塞、心筋症、不整脈、心不全、心臓弁膜症があげられます。

心臓の病気がある人は、血液をサラサラにするお薬を飲んでいる事が多いため、血が止まりにくくなることがあります。 また、歯科の外科処置によって一過性の菌血症が生じることがありますが、この時に細菌が弁膜や心内膜などに付着すると感染性心内膜炎を発症することがあります。 心筋梗塞の発作が起こってから6か月以上経過しており、病状が良好にコントロールされていて後遺症がなければ医師の判断によってはインプラント治療が可能です。 狭心症の場合、投薬により良好なコントロールが得られていれば、医師の判断によっては手術が可能です。 |

| 脳血管障害 | 脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血などがあります。

脳血管障害は、高血圧症、糖尿病、心疾患などの合併症として起こることが多いので、他の病気が隠れていないか確認することが大切です。 また、脳梗塞の患者さんは血液をサラサラにするお薬を飲んでいることが多いため、血が止まりにくくなることがあります。 |

| 糖尿病 | インプラント体埋入手術に対する糖尿病のコントロールは、空腹時血糖140g/dL 以下、ケトン体(-)、HbA1c:6.9%未満であることが基準となります。

血糖値がコントロールされていないままインプラント治療を行うと、以下のような状態を引き起こし、インプラント治療の失敗やトラブルを招くことがあります。 ・治療中のストレスによって血糖値に変化が生じやすく、高血糖や低血糖状態になる可能性が高まる |

| 消化器系の病気 | 胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胃がん、肝機能障害、膵臓の病気などがあげられます。 胃・十二指腸潰瘍がある方は、手術後の痛み止めなどの処方に注意してもらう必要があります。 肝機能障害があると出血傾向があるため、手術前後の出血のリスクが高まります。 |

| 腎臓病 | 腎不全、重度の腎障害、透析を受けている方はインプラント治療が禁忌なため、行えません。

また、腎機能の障害により、細菌感染しやすくなったり、口腔乾燥症等を認める場合があります。 |

| 血液の病気 | 血友病、血小板減少性紫斑病、白血病、貧血などがあります。

血友病などで出血のコントロールができない場合や、治療による免疫抑制が強い場合は、インプラント手術を行うことができません。 重度の貧血の場合、酸素の運搬機能低下により傷の治りが悪くなったり、術後感染を生じる可能性があります。 |

| がん | がんの薬剤療法で、骨吸収阻害薬などを投与されている場合、インプラント治療によって薬剤関連顎骨壊死を引き起こす可能性があります。

また、頭頸部がんなどの悪性腫瘍の治療で顎の骨に放射線照射を受けている場合、口腔乾燥や放射線性骨壊死・骨髄炎などを誘発することがあります。 |

| 骨粗鬆症 | 骨粗鬆症の治療薬として、骨吸収抑制薬を投与されている骨粗鬆症患者さんは薬剤関連顎骨壊死(MRONJ)を引き起こすリスクがあります。 |

| 自己免疫疾患 | 関節リウマチやシェーグレン症候群、天疱瘡、膠原病などの自己免疫疾患にかかっている方には、免疫反応を抑えるためにステロイド薬や免疫抑制薬が投与されていることがあります。

これらの薬の影響で、手術のストレスによるショックや、手術後の感染が起こる可能性があります。また、ステロイド性骨粗鬆症や口腔乾燥症もインプラント治療に影響を及ぼす可能性があります。 |

| 精神疾患 | ①精神疾患 統合失調症、人格障害、うつ病などが挙げられます。うつ病における自殺の危険性や統合失調症における幻聴、幻覚、被害妄想などがインプラント治療を機に発現、あるいは悪化する可能性があります。②認知症 認知症は記憶を失ってしまうだけでなく、理解力や判断力も低下してしまい、インプラント治療への理解や協力が得られにくくなる可能性があります。③パーキンソン病 パーキンソン病によって手指がうまく動かせなくなってしまうと、歯みがきなどの口腔清掃が困難となることが予想されます。 |

| 金属アレルギー | チタンアレルギーをお持ちの方は、チタンインプラントを用いた治療を行うことができません。チタンアレルギーでない金属アレルギーであれば、インプラント治療を行うことは可能です。

また、ジルコニアなど金属をまったく使用していないセラミックインプラントを検討してもよいでしょう。 金属アレルギーがある方はインプラント治療前に必ず医師に相談し、パッチテストなど必要な検査を受けるようにしましょう。 |

上記のように、インプラントを行うにあたって患者さんの病気や飲んでいる薬などを十分に把握せずに手術を行ってしまうと重大な合併症を引き起こし、患者さんを危険にさらしてしまうリスクがあります。そのため、治療前に歯科医師が患者さんに問診をしっかりと行い、全身状態を把握したうえでインプラント手術を行うことが非常に重要です。

技術力不足:上顎洞炎、迷入、神経損傷、異常出血、審美障害

歯科医師の技術力不足が原因で、インプラント治療の失敗が起こることがあります。インプラントを適切な位置・角度・深さに埋め込む手術のスキルは一朝一夕で身につくものではありません。

インプラント治療の技術を磨くためにたゆまぬ努力をする必要がありますが、残念なことに全ての歯科医師が高い技術力を持っているわけではありません。

したがって、歯科医院に「インプラント治療」が掲げられていたとしても、歯科医師が、いつ、どこで治療の教育を受け、技術を習得したのかを確認しましょう。

具体的には、ホームページや掲示物にて、インプラントに関する学会に属し、研修や勉強会へ参加しているかどうかを確認することができます。

歯科医院の衛生管理が不十分→術後感染

歯科医院の衛生管理がずさんだと、手術後感染の原因となることがあります。細菌感染を引き起こすとインプラントの失敗を招くことがあります。

具体的には、以下のように衛生管理ができていないと感染のリスクがあります。

- 治療室が清潔に保たれていない、専用の治療スペースが区切られていない

- 専用器具の洗浄・消毒・滅菌が不十分

- スタッフの衛生管理がずさん

- 手術着・帽子を使っていない

- 使い捨ての物品を使っていない

インプラント治療の細菌感染のリスクを最小限に抑えるために、歯科医院側の滅菌体制や清潔な環境が不可欠です。

患者側の問題

顎の骨の状態:骨髄炎、上顎洞穿孔、初期固定不良

顎の骨の状態によっては、インプラント治療を困難にすることがあります。

骨の硬さや厚みは個人差があり、人それぞれです。骨の状態の診断にはCT画像検査やエックス線画像検査で判断します。骨の固さや骨質に関しては、これらの検査を用いても判断するのが困難であるとの報告もあり、インプラント手術の時にドリルで骨に穴を開ける際の感覚で判断することもあります。

骨が固い場合は穴を開けるときに力がかかり、摩擦熱がでることで骨髄炎を引き起こすリスクがありますし、逆に骨が柔らかすぎる場合は初期固定がうまくいかないことがあります。

また、骨の幅が足りなかったり、量が足りない場合は骨造成(こつぞうせい)と呼ばれる、骨を足す手術を併用してインプラント治療を行っていきます。

骨の状態を把握しないまま治療を行ってしまうと上顎洞穿孔や神経損傷、血管損傷を引き起こすことがあります。

禁煙できていない:術後細菌感染、初期固定不良、インプラント周囲炎

タバコはインプラント治療の成功率を下げます。インプラント治療開始前に禁煙が完了していないと、術後細菌感染、初期固定不良、インプラント周囲炎といったインプラント失敗を引き起こす原因となります。

タバコに含まれる有害物質が、口腔内に悪影響を及ぼす研究は数多く報告されており、以下のようなことが知られています2。

- 手術後の傷の治りが悪くなる

- 免疫力がさがるため、細菌感染のリスクが上がる

- インプラント体と骨の結合を妨げる

- 歯茎の血液循環が悪くなり、酸欠状態になることと、免疫機能が低下することで歯周ポケットの中で歯周病の原因となる細菌が増えやすくなることで、歯周病やインプラント周囲炎の発症・悪化リスクになる

このように、喫煙はインプラント治療の失敗の要因となります。そのため、インプラント治療前に禁煙が完了している状態が理想的です。

歯周病がある:術後細菌感染、インプラント周囲炎

歯周病があり、十分に治療されていないままインプラント治療を行ってしまうとインプラントの失敗を招きます。

歯周病は、細菌の感染によって引き起こされる炎症性疾患で、歯を支える骨を溶かす病気です。原因とした歯周病にかかっていると、歯周病の原因となる細菌が原因で以下のようなリスクが高まります。

- インプラント周囲炎にかかりやすくなる

- 手術後の細菌感染がおこる

ただし、歯周病があったとしても、適切な治療を行い、症状が落ち着いて進行が止まっていればインプラント治療を行うことができます。そのため、インプラント治療に先立ち、歯科医院で歯周病治療を受けることが重要になってきます。

お手入れが不十分:術後細菌感染、周囲炎

患者さんのお手入れが不十分だと、プラークや歯石が蓄積し、インプラント治療の失敗を引き起こすことがあります。

人間の口の中には、およそ400から700種類以上と非常に多くの種類の細菌が生息しています。普段は細菌同士でバランスをとって生息していますが、歯磨きが不十分であったり、糖分を多く取ったりすると細菌がねばねばした物質を作り出し、歯の表面にくっつきます。この粘着質な細菌の塊はプラークと呼ばれます。

プラークはおよそ食後8時間から形成されはじめ、時間の経過とともに最近の種類が増えていき、厚みが増していきます。そしておよそ2日ほどで固まりはじめ、約2週間の間に歯石になるとされています。

プラークや歯石を放置しておくと、虫歯や歯周病の原因となります。

また、これらが口の中に大量に存在している状態でインプラント手術を受けると、以下のような失敗の原因となります。

- 手術後に細菌感染を引き起こす

- インプラント周囲炎を引き起こす

そのため、インプラント治療を成功させ長持ちさせるためには、患者さんが日々の徹底した歯みがきを習慣づける必要があります。

定期健診を受けていない:破損トラブル、周囲炎

インプラント治療が終了してから、定期健診を受けていないと、インプラントの失敗を招くことがあります。インプラントは口の中に設置した瞬間から口腔内のさまざまな細菌と強力な咬合力にさらされ続けます。そのため、インプラント治療後は一生涯に渡る定期的なメインテナンスが必須です。

インプラントを長持ちさせるためには治療が終了した後も自宅でしっかりとお手入れを行い、数か月に1度は歯科医院に行って定期健診を受ける必要があります。人によっては面倒で大変だと感じるかもしれません。

しかし、メンテナンスをさぼってしまうと、インプラントの破損トラブルやインプラント周囲炎を引き起こすことがあります。

インプラントの失敗で起こる代表的な症状

インプラントの失敗で起こりうる5つの症状について、以降で詳しく解説します。

- 痛みが出る

- 麻痺がおこり、唇や顎の感覚がなくなる

- 鼻の症状が出る

- 歯茎の異常

- インプラントが揺れる、脱落する

痛みが出る

手術後に1週間程度で収まる痛みは、正常な身体の反応です。これはインプラント治療の手術でできた傷を治していく過程でおこる、炎症によるものです7。

しかし、以下のような痛みの場合は、何らかの異常が起きている可能性があります。

- 痛みが1週間以上続いている

- 激しい痛み

- 痛みがどんどん強まっている

麻痺がおこり、唇や顎の感覚がなくなる

インプラント手術によって神経が傷ついたり圧迫されている場合は、神経の管轄部位に以下の症状が出ることがあります。

- 麻痺がおこり、唇や顎の感覚がなくなる

- ピリピリとしびれる感じがある

- 味覚がわからない

鼻の症状が出る

上顎洞炎を引き起こしていたり、インプラントが上顎洞に迷入している場合は鼻の症状がでることがあります。

- 頬や目の奥、奥歯のあたり、顔面に痛みがある

- 頭痛がある

- 黄色く、どろどろした鼻水が出る

- 鼻や口から臭いがする

このような症状がある場合は、上顎洞炎に何らかの異常が起きている可能性があります。

歯茎に異常がある

手術後の細菌感染や、治療後しばらく時間がたってから起こるインプラント周囲炎では以下のような症状が出ることがあります。

- 歯茎から血がでてくる、またはとまらない

- 歯茎から膿が出てくる

- 歯茎が腫れている

- 歯茎が赤くなっている

インプラントが揺れる、脱落する

手術後の初期固定不良や、治療後しばらく時間がたってから起こるインプラント周囲炎、かぶせ物のトラブルがある場合は、以下のような症状が出ることがあります。

- インプラントがグラグラと揺れる

- インプラントが脱落して取れてしまった

インプラントの失敗を防ぐために自分ができることは?

インプラントの失敗を防ぐために、自分でできることがいくつかあります。

どんなに気を付けても完全にリスクを排除することはできない

歯科医師も人間であり、完全無欠な神様ではありません。医療行為は人間が行う以上、多少のリスクや想定していない事態が起こる可能性があり、100%安全と言い切ることは不可能です。

しかし、以下のような点に気をつけることで、失敗のリスクを減らすことが可能です。

- 歯科医院をしっかりと選ぶ

- 持病の治療を行う

- 禁煙する

- 歯みがきをしっかりする

- 定期的にメインテナンスを受ける

- インプラント以外の治療も考えてみる

歯科医院をしっかりと選ぶ

インプラント治療をこれから受けようと思っている人は、病院をしっかり選びましょう。

現在、多くの歯科医院でインプラントが行われていますが、インプラントは高度な技術と専門知識を必要とする治療です。

歯科医師の技量・知識不足や、院内の環境によってトラブルが発生し、失敗の原因となってしまうことがあります。そのため、病院選びをしっかり行いましょう。気を付けるべきポイントを以下に挙げていきます。

- インプラント専門の歯科医師がいるか

- 症例数が多く治療経験が豊富であるか

- CTや手術室、滅菌機などの院内の設備がしっかりしており、衛生管理されているか

- 保障制度や料金形態が明確であるか

- 通いやすい場所にあるか

- カウンセリングや問診が丁寧か

- 歯科医師の説明が明確かどうか、質問にちゃんと答えてくれるか

- スタッフの雰囲気がよく円滑にチームワークしているかどうか

インプラント治療は、長期にわたって歯科医院に通うことになります。安心して治療を受けるために、慎重に病院を選びましょう。また、わからないことがあったら納得がいくまで質問してみましょう。

持病の治療を行う

全身状態が管理された状態であれば、インプラント治療を安全に受けられます。特に糖尿病や高血圧の方は適切な投薬や生活習慣の改善を行い、しっかりとコントロールされていることが非常に重要です。

そのため、かかりつけ医師や担当歯科医師にインプラント治療ができるかどうか相談してください。医師と歯科医師が連携をとり、治療が可能と判断されればインプラント治療を受けられます。

禁煙する

タバコを吸っており、インプラント治療をしたいと考えている人は禁煙しましょう。前述の通り、タバコはインプラント治療の失敗を招きます。

自分ひとりの力で禁煙することが難しいと感じる場合は、禁煙外来を受診してみましょう。医師と一緒に禁煙を行うことで、確実に、あまりお金をかけずに、そして医療の力を借りることで禁断症状を和らげながら禁煙を行えます。

タバコに含まれるニコチンには依存性があるため、禁煙を始めて2~3日はニコチン切れのイライラやストレスなどの離脱症状が現れます。しかし、医療用禁煙補助薬を使うことにより、離脱症状を和らげることができ、禁煙を継続させやすくできます。

また、医療用禁煙補助薬はなくても医師や看護師がカウンセリングやアドバイスを行いながら禁煙治療を成功に導きます8。

タバコをやめることで、身体の機能の改善や病気のリスクを下げられます。インプラント治療を考えている喫煙者の方は、これを機に禁煙してみてください。

歯みがきをしっかりする

インプラント治療が終了したあとは、歯みがきをしっかりすることが重要です。これは、インプラント周囲炎を予防するためです。

インプラント周囲炎の発症は、プラークと深い関わりがあり、予防するためには毎日の歯みがきでプラークをしっかりと落とすことが重要です。

インプラント周囲炎を予防するために、以下のことが必要になってきます。

- 毎日、自分で歯ブラシやフロス、歯間ブラシを使って念入りな口腔清掃を行う

- 定期的にかかりつけ歯科医院に通院して検査や口腔清掃を受ける

インプラントを長く使えるようにするためにも、インプラント周囲炎を予防することは非常に重要です。

定期的にメインテナンスを受ける

インプラントの異常を早期発見するため、治療がひと段落した後も定期健診に通いましょう。

インプラントは治療が終了したときから、噛む力とプラークの影響を受け続けます。そのため、インプラントを長く安全に使い続けるために、数か月に1回は異常がないか歯科医院で確認する必要があります。

定期健診では、具体的に以下のような項目を確認していきます。

- インプラントの周りについたプラークの量

- インプラント周りの粘膜の状態

- インプラントの歯周ポケット深さ

- インプラント体の動揺検査

- X線写真撮影検査にてインプラント周りの骨の状態の確認

- かみ合わせの検査

- インプラントを固定する部品に緩みや破損が生じていないか確認

インプラントは入れたら終わりという治療ではありません。早期に不具合の原因に対処し、より重大な不具合の発生を予防していくことが重要です。前述したインプラント周囲炎の予防のためにも、定期健診を受けることは重要です。

インプラント以外の治療も考えてみる

インプラントが失敗するのでは、と不安が強い方は、インプラント以外の治療方法を検討するのも一つの手です。歯を失った部分を補う治療は、インプラントの他にブリッジと入れ歯があります。

ブリッジ |

入れ歯 |

|

|---|---|---|

| 治療法 | 歯がない部分の両隣の歯を削って、かぶせ物を橋渡しのようにする | 歯を失った部分に取り外しができる人工の歯を入れる治療法 |

| 利点 | 固定式で治療後の違和感が少ない 入れ歯と比べるとしっかり噛める 治療期間が比較的短い |

歯を削る量が少ない 取り外しが可能 治療期間が短い 保険適応なら費用が安い |

| 欠点 | 健康な歯を削る必要がある 両隣の歯に負担がかかる 保険の素材は汚れがつきやすい |

違和感が生じやすい 噛み心地がよくない 金具をかける歯に負担がかかる 部分入れ歯は金属のバネが見える |

| 費用 | 保険・自費適応 | 保険・自費適応 |

インプラント治療に失敗してしまったらどうする?その対処法

もし、あなたがインプラント治療に失敗してしまったら、一刻も早く対処する必要があります。では、どのように対処すればよいのでしょうか。

以降で、3つの対処法についてそれぞれ詳しく解説します。

- 担当医に相談する

- セカンドオピニオンを受ける

- 他の相談機関に相談する

担当医に相談する

インプラント治療後に失敗したと思われる場合は、まずは担当医に相談し、状況を伝えまましょう。インプラント治療に失敗した場合の対応は歯科医院によってことなりますが、以下のような対応が考えられます。

必要な治療、再治療を行う

必要な検査を行ってもらい、失敗の内容を把握した上で必要な治療、または再治療を行ってもらいましょう。失敗内容が重大であったり、症状が良くならない場合は口腔外科医や耳鼻咽喉科といった専門医への紹介が必要になることがあります。

また、失敗の原因によっては、再治療を行うことが可能な場合があります。しかし多くの場合、元の状態よりも骨の量が減ってしまっている事が多いので、治療の難易度が上がります。

再治療の費用は無償で行う場合もあれば、追加費用を請求される場合もあります。歯科医院によってシステムが異なりますので、よく確認しましょう。ただし、「定期的なメンテナンスを受けていない」「セルフケアを怠っていた」「禁煙していない」など、患者様側に失敗の原因があれば、再治療が自己負担となる可能性もあります。

返金を依頼する

インプラント失敗の原因が歯科医院側にあり、かつその歯科医院で治療のやり直しをしない場合は、インプラント治療費の返金を依頼すると応じてくれる場合があります。

しかし、インプラントの失敗の原因が患者さん側にあり、歯科医院側に責任がない場合は返金が難しい場合もあり、必ずしも返金してもらえるとは限りません。

セカンドオピニオンを受ける

治療を受けた歯科医院の対応が不十分であり、納得できなかった場合は他の歯科医院や専門機関でセカンドオピニオンを求めることを検討しましょう。

再治療は難易度が高くなるため、大学病院やインプラント治療の経験が豊富な歯科医院など、技術力が確かな歯科医院を選びましょう。

他の相談機関に相談する

治療を受けた歯科医院の対応に納得できない場合は、他の相談窓口に相談するのも一つの方法です。具体的には以下のような相談先があります。

(1)医療安全支援センター

医療安全センターは、各都道府県や市区町村に設置されており、医療に関するトラブルや疑問を気軽に相談できます。医療に関する苦情・心配や相談に対応するとともに、医療機関、患者さんに対して、医療安全に関する助言および情報提供等を行っています。

治療内容や医師の対応についての疑問を解消するために、アドバイスを受けられます。

日本歯科医師会

日本歯科医師会は、全国に支部を持ち、各地で相談窓口を設けており、歯科治療に関する幅広い問い合わせを受け付けています。インプラント治療に関しては、専門の相談窓口が設けられています。

消費者センター

消費者センターは全国各地に配置されています。歯科医院でトラブルが発生し、返金や慰謝料請求を考えている場合は、住所の管轄の消費者センターにて相談を行うとよいでしょう。

最寄りの消費者センターへは、市外局番なしの188番に電話をかけるとつながります。土日祝日でも利用可能です。

弁護士

歯科医院の対応が不十分であったり、あきらかに歯科医院側の過失がある場合など、訴訟を視野にいれた法的相談が必要な場合は弁護士に相談しましょう。

弁護士費用がかかりますが、歯科医院側が原因でインプラントの失敗が起こったと認められれば慰謝料の請求が可能です。最後の手段として検討するとよいでしょう。

まとめ:インプラントで失敗しないために歯科医院は十分に比較検討しよう

本記事では、インプラント治療における具体的な失敗例をはじめ、失敗が起こる原因、症状、対処法について詳しく説明してきました。ここでポイントをまとめましたので、おさらいしましょう。

インプラントの失敗の具体例として以下のようなものがあります。

- 神経麻痺

- 上顎洞炎を起こす

- 上顎洞などの組織の隙間への異物迷入

- 血管を傷つけることによる異常出血

- 細菌感染を起こす

- 手術後にインプラントが固定されない

- 骨髄炎、薬剤関連顎骨壊死、放射線性骨髄炎になる

- インプラント周囲炎になる

- かぶせ物のトラブル

インプラント治療の失敗は、歯科医師側の問題、患者側の問題、症例の難易度など、多様な要因が複雑に絡み合って起こります。

インプラントの失敗で起こる代表的な症状には、以下のような点があげられます。

- 痛みが出る

- 麻痺がおこり唇や顎の感覚がなくなる

- 鼻の症状が出る

- 歯茎の異常

- インプラントが揺れる・脱落する

インプラントの失敗を防ぐために自分ができることは、以下のとおりです。

- 歯科医院をしっかりと選ぶ

- 持病の治療を行う

- 禁煙する

- 歯みがきをしっかりする

- 定期的にメインテナンスを受ける

- インプラント以外の治療を考えてみる

インプラント治療に失敗してしまった場合は、まずは担当医に相談しましょう。納得のいく対応が得られなかった場合はセカンドオピニオンや、消費者センターなど他の相談機関に相談することを検討してみてください。

インプラントは高額な治療費を負担して行う治療であり、できる限り失敗は防ぎたいものです。本記事がインプラント治療を検討する際の手助けとなれば幸いです。

【参考文献】

1.厚生労働省 「厚生労働省「歯科インプラント治療のためのQ%A」https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/shika_hoken_jouhou/dl/01-02.pdf

2.日本口腔インプラント学会 口腔インプラント治療指針2024

https://www.shika-implant.org/shika/wp-content/uploads/2024/03/shishin2024.pdf

3.佐藤公則 内視鏡下上顎洞迷入インプラント摘出術 耳鼻咽喉科展望 56:2;54~58,2013 https://www.jstage.jst.go.jp/article/orltokyo/56/2/56_54/_pdf/-char/en

4.Frank Schwarz et al, Peri-implantitis. J Clin Periodontol. 2018 Jun:45 Suppl 20:S246-S266. PMID: 29926484 DOI: 10.1111/jcpe.12954

5.Tord Berglundh et al, Peri-implant diseases and conditions: Consensus report of workgroup 4 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. J Clin Periodontol. 2018 Jun:45 Suppl 20:S286-S291. PMID: 29926491 DOI: 10.1111/jcpe.12957

6.Lindhe J et al, Experimental breakdown of peri-implant and periodontal tissues : a study in the beagle dog. Clin Oral Implant Res, 3:9-16, 1992. PMID: 1420727

7.Jennifer R. Beaudette et al, Investigation of factors that influence pain experienced and the use of pain medication following periodontal surgery. J Clin Periodontol 2018 May;45(5):578-585. doi: 10.1111/jcpe.12885. Epub 2018 Apr 16. PMID 29500837

8.日本医師会 さあ禁煙を始めましょう!

https://www.med.or.jp/forest/kinen/start/

- 手術自体の痛みが不安で、踏み切ることができない

- 治療がうまくいくかどうか、長期的に問題なく使えるかが不安

- どの医師に治療を任せるべきか選ぶのが難しい

そんなあなたには、オールオン4の治療を専門に行う、東京都立川市柏町にある「永田歯科医院」がおすすめです!

- オペ中の痛みや恐怖心等を感じない「睡眠無痛治療」を実施しています。

- インプラントには10年間の保証が付いておりますので、ご安心ください。

- 埋入実績5,000本以上の経験豊富な医師が治療します。

まずはお気軽にご相談ください。

\専門家と一緒に最適な計画を立てましょう/