歯科医院で差し歯かインプラントを提案されたけれど、「インプラントって差し歯とどう違うの?」「高いって聞くけど、実際どうなの?」と疑問に感じたことはありませんか?

インプラントと差し歯、名前は聞いたことがあっても、「何が違うのか」「自分にはどっちが合っているのか」は分かりづらいですよね。できることならしっかりと違いを理解したうえで、自分に最適な治療法を選びたいものです。

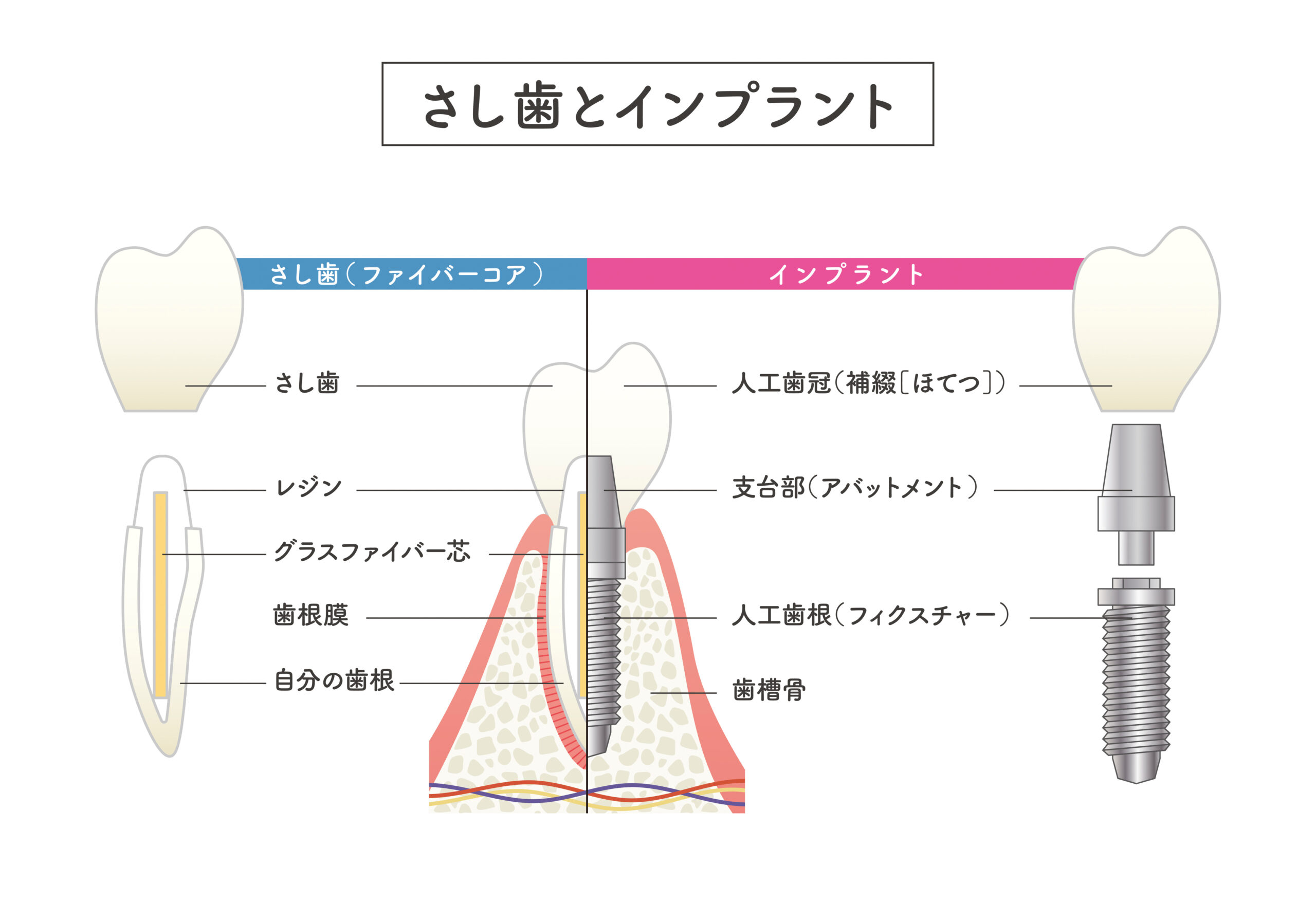

インプラントと差し歯の違いはたくさんありますが、 もっとも大きな違いは「歯の根っこがあるかどうか」です。インプラントは、歯を根っこから完全に失ってしまった場合に行われる治療です。人工の歯根であるインプラント体をあごの骨に埋め込んで、その上に人工の歯を作っていきます。

一方で、差し歯はもともとの歯の根っこが残っていることが前提で、その上に人工の歯をかぶせる治療方法です。つまり、根っこは自分の歯を使う治療法です

このような構造の違いだけでなく、治療期間や費用、見た目の自然さ、耐久性などにも違いがあります。

本記事ではインプランと差し歯の違いについて詳しくご紹介していきます。それぞれの特徴をしっかり理解したうえで、自分にとって1番合っている治療法を選択していきましょう。

インプラントと差し歯の基本を理解しよう

インプラントと差し歯は、名前こそよく耳にしますが、実際にその違いをはっきり説明できる方は意外と少ないのではないでしょうか。どちらも歯を補う治療法ですが、仕組みや治療の進め方には大きな違いがあります。

まずは、「インプラント」と「差し歯」がそれぞれどのような治療なのかを解説し、違いをわかりやすく整理していきます。

インプラントとは

インプラントは、歯が完全に失われた場合に行う治療法です。

抜歯した後に、顎の骨の中に金属の土台を埋め込み、その上に人工の歯を作っていきます。そのため、歯の根っこが残っていない場合に行います。自分の歯に近い状態で噛めるのが大きな特徴で、見た目も自然です。

ただし、外科手術が必要であり、治療には数ヶ月かかることが一般的です。

差し歯とは

差し歯は、歯の根っこ(歯根)が残っている場合に行う治療法です。

虫歯や外傷によって歯の上の部分が大きく欠けてしまった場合、歯根が健康な状態で残っていれば、この治療を行えます。残っている歯根に土台を作り、その上に人工の歯をかぶせることで、見た目や噛む力を回復させられます。

ただし、歯根の状態が悪い場合は差し歯にできないため、しっかりした歯根が残っていることが前提条件となります。自分の歯の一部を活かせる治療法のため、体への負担が比較的少なく、治療期間も短めなのが特徴です。

インプラントと差し歯の違い

上記のように、インプラントと差し歯には様々な違いがあります。ここで、インプラントと差し歯の基本的な情報をまとめていきましょう。

| インプラント | 差し歯 | |

|---|---|---|

| 歯の状態 | 歯根が完全にない場合に行う | 歯根が残っている必要がある |

| 治療方法 | 顎の骨の中に人工歯根を埋め込み、その上に人工の歯を作る | 歯根に土台を立て、その上に人工の歯を作る |

| 治療期間 | 数か月~半年程度 | 数週間から1か月程度 |

| 外科手術の有無 | あり | 基本的になし |

| 費用 | 自費適応のみ | 保険と自費から選べる |

| 耐久性 | 正しくケアすれば10年以上 | 数年から10年 |

インプラント治療について詳しく知ろう

ここからはインプラント治療について、構造や治療の流れ、期間などを詳しく解説していきます。

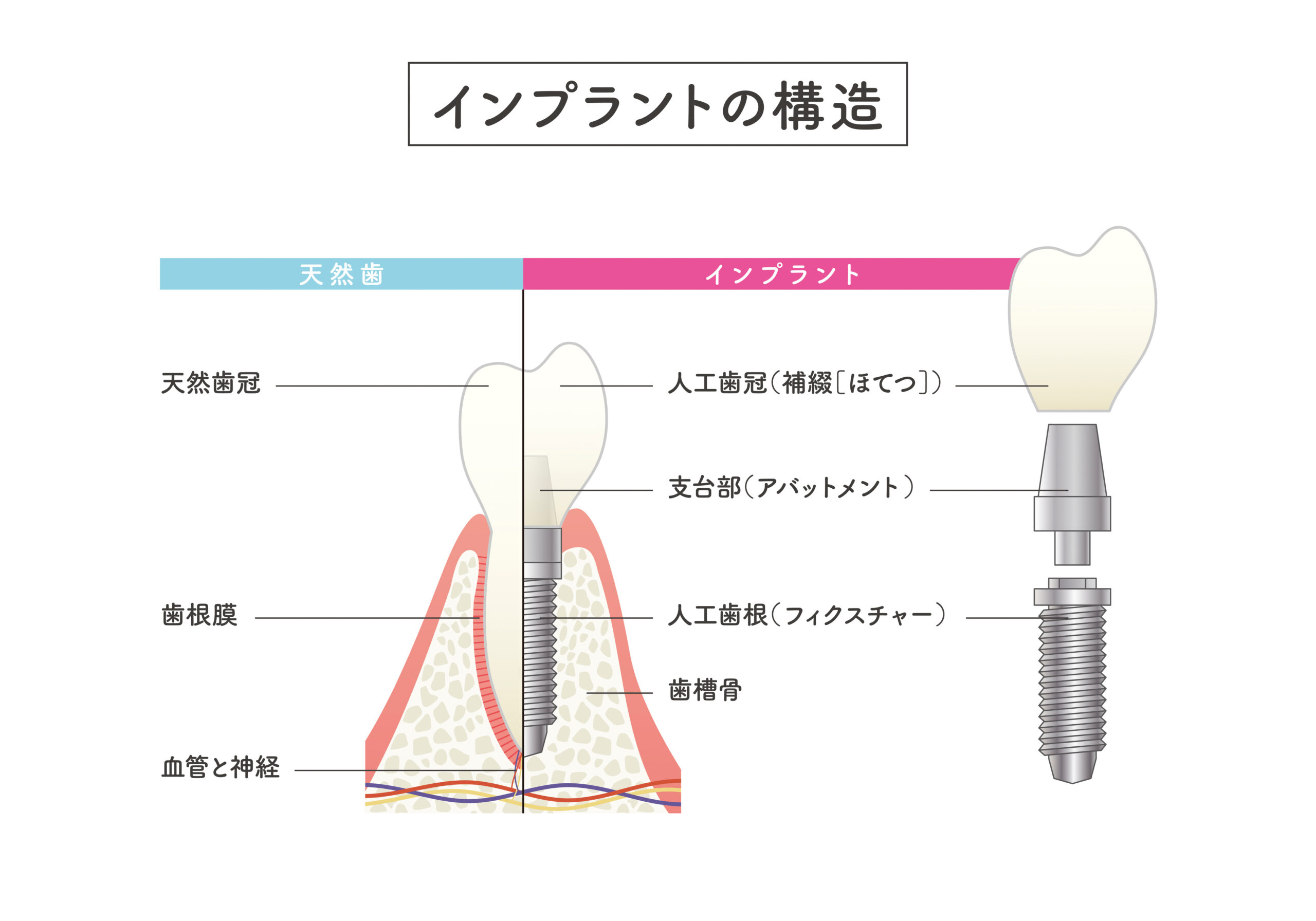

インプラントの構造

インプラント治療は歯の根っこの部分から歯そのものまで、すべてを人工物で再建する治療です。インプラントは小さな部品が集まって構成されており、主に以下の3つのパーツで構成されています。

インプラント体(フィクスチャー)

インプラント体は、顎の骨の中に埋めこまれる人工歯根の部分のことです。フィクスチャーとも呼ばれます。主にチタンまたはチタン合金が使われており、生体親和性が高く、骨としっかり結合する特性があります。インプラント治療の土台となる部分で、長期間にわたる安定性に大きく関わります。

アバットメント

アバットメントは、インプラント体と人工歯を連結する部分のことです。主に金属(チタン、ジルコニア)やセラミック製のものが使用されます。

人工歯

人工歯は、歯茎の上にある人工の歯の部分のことで、アバットメントの上に装着されます。見た目や噛む機能を担う最終的な仕上げの部分です。素材にはセラミック、ジルコニア、金属、ハイブリッドレジンなどが使用されます。

治療の流れと期間

治療の流れ

インプラントの基本的な流れは、以下の通りです。

- 初診

- インフォームドコンセント

- 術前検査

- 診断と治療計画立案

- 必要に応じて前処置

- インプラント体埋入手術(一次手術)

- アバットメントの連結(二次手術)

- 暫間上部構造の作成、装着

- 最終上部構造の作製、装着

- リコールとメインテナンス

1.初診

まずは医療面接、問診、口腔内検査を行います。全身疾患の有無や、アレルギー、生活習慣を確認します。全身疾患の既往や内服薬によっては、インプラントができない場合がありますので、しっかり確認します。

2.インフォームドコンセント

インプラント治療がどういったものであるかの説明と、検査の必要性の説明、本当に治療を行っていくのかの同意を取ります。

3.術前検査

全身的な検査、デンタルX線撮影やCT撮影といった画像検査、局所の検査を行います。

4.診断と治療計画立案

1から3を踏まえて総合的な診断を行い、インプラント治療を行っていく治療方針を計画します。

5.必要に応じて前処置

必要な場合は抜歯、骨移植を行います。

6.インプラント体埋入手術(一次手術)

インプラントは手術が1回で終わる1回法と、2回行う2回法があります。

最初の手術は共通で、骨の中にインプラントの土台を埋める手術を行います。1回法の場合、インプラントの土台を埋入した後にヒーリングキャップと呼ばれる部品を装着します。2回法の場合は歯茎を縫合して閉じます。

7.アバットメントの連結(二次手術)

2回法の場合は、インプラントの土台と骨が結合した後に、もう一度歯茎を切開し、ヒーリングキャップを装着します。傷が治り次第、アバットメントを装着します。

8.暫間上部構造の作成、装着

いわゆる仮歯を作ります。歯型を取ったり、かみ合わせを取ったりして仮の歯を作っていきます。

9.最終上部後続の作製、装着

最終的な上部構造を作成します。歯型、かみ合わせ、写真撮影を行い、周りの歯と調和のとれた歯を作っていきます。

10.リコールとメインテナンス

最終上部構造がつけ終わってからも、定期的なメインテナンスを行います。

治療期間

埋入時期をいつにするのかによって多少前後しますが、治療期間は半年から1年かかります。これは、埋め込んだインプラントの土台と顎の骨が結合するまでに時間がかかるためです。骨造成や歯茎の移植を併用する場合はさらに数か月間の治療期間が延びます。

インプラントのメリット

インプラントは、主に以下の4つのメリットがあります。

自分の歯が残っていなくても治療ができる

インプラントは歯根から完全に歯を失っている状態でも治療が可能です。差し歯は歯根が残っていないとできませんが、インプラントは人工歯根を顎の骨に埋め込むので、歯を根本から失った方にも対応できます。

しっかりと噛むことができる

インプラントは、硬いものでもしっかりと噛むことができます。インプラントは顎の骨に土台である人工の根を埋め込み、骨と結合させるため、自分の歯とほぼ同等の力で噛めます。この利点によって、自分の歯と変わらない食生活を送れます。

見た目が良い

インプラントは見た目が良く、自然に仕上げられます。インプラント治療では、土台である人工の歯根部分を顎の骨の中に埋め込み骨と結合させるため、天然の歯と似たような単独の構造を持ち、かつ自分の歯とそっくりな見た目を実現できます。

また、インプラントの人工歯の部分はセラミックやジルコニアで作成されます。これらの素材は透明感があり、色調を自分の歯に近い形で再現する事ができるため、周囲の歯と調和がとれた歯を作ることが可能です。

長期予後が良い

インプラントはしっかりとお手入れをしていれば、長く持ちます。実際の成功率は、患者様の口の中の状態や、歯科医師の経験・技術によって大きく変わりますが、一般的にインプラント治療後の10年から15年の生存率は上顎で約94%程度、下顎で94%程度であると報告されています。

また、抜歯してすぐインプラント治療を行った場合や、骨移植を行ったケースでは生存率が若干下がるものの、87-92%程度だと言われています1。

インプラントのデメリット

外科手術が必要

インプラントは、人工歯根を顎の骨に埋め込む外科手術が必要です。そのため外科手術にともなうリスクや身体への負担が比較的大きく、持病がある人や高齢者には適さないことがあります。

治療期間が長い

インプラント治療は、治療が完了するまでに時間がかかる傾向があります。

通常、インプラント体と骨がしっかり結合するまでに数か月を要し、全体の治療期間は6か月〜12か月ほどかかるのが一般的です。

そのため、できるだけ短期間で治療を終えたい方には不向きな場合もあります。

費用が高額になる

インプラント治療は基本的に自由診療であるため、保険適用外治療になります。医院によって値段設定が異なりますが、インプラント治療は、1本あたり総額で約30〜50万円が相場になります。

さらに、骨を足す手術や歯茎の幅を増やす手術を行う必要があるケースは、追加費用がかかります。具体的な金額はかかりつけの歯科医院に問い合わせてみましょう。

インプラント周囲炎の予防が必須

インプラント治療を行った後は、インプラント周囲炎を予防するために徹底したケアが必要不可欠です。

インプラント治療が完了した後に、日々の歯みがきが不十分だとインプラントの周りや歯茎の間にプラークと呼ばれる細菌の固まりがたまっていきます。そのままプラークが落とされることがなくたまっていくと、歯茎が炎症を起こし、インプラントを支えている骨を溶かして行きます。この歯周病に似た病気をインプラント周囲炎と呼びます2,3。

インプラント周囲炎は一度かかってしまうと進行が早く、広範囲にわたって広がりやすいという特徴があります4。重症化するとインプラントの脱落の原因にもなるので注意が必要です。そのため、毎日のケアと歯科医院での定期管理が不可欠となります。

治療ができないケースがある

全身の状態によっては、インプラント治療を避けた方が良い場合があります。

糖尿病や心臓疾患、骨粗しょう症などの持病がある方は、外科手術のリスクが高くなるため、インプラント治療が難しいことがあります。

また、顎の骨の量が不足していると、インプラントを埋め込むことができない場合もあります。

差し歯治療について詳しく知ろう

ここからは、差し歯治療について詳しく解説していきます。

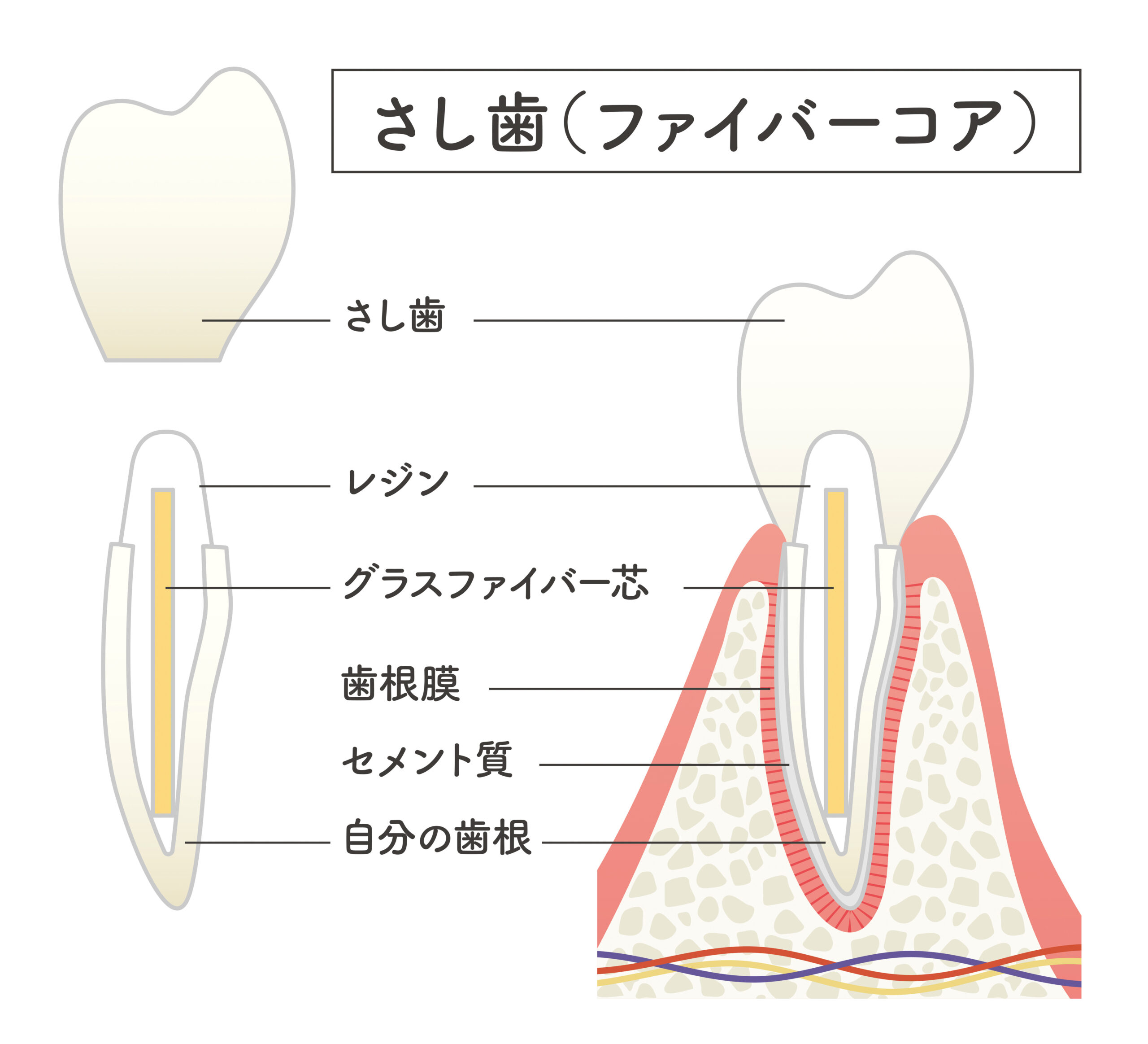

差し歯の構造

差し歯の構造は大きく分けて歯根、土台(コア)、かぶせ物(クラウン)の3つに分けられます。順番に見ていきましょう。

歯根

歯の根っこの部分です。差し歯治療ではこの歯根がしっかりと残っていることが重要になってきます。歯根は顎の骨の中に埋まっており、土台や被せ物を支える基礎となる部分です。そのため、虫歯や歯周病で歯根の状態が悪化していたり、歯根にヒビや破折がある場合は差し歯治療ができないことがあります。

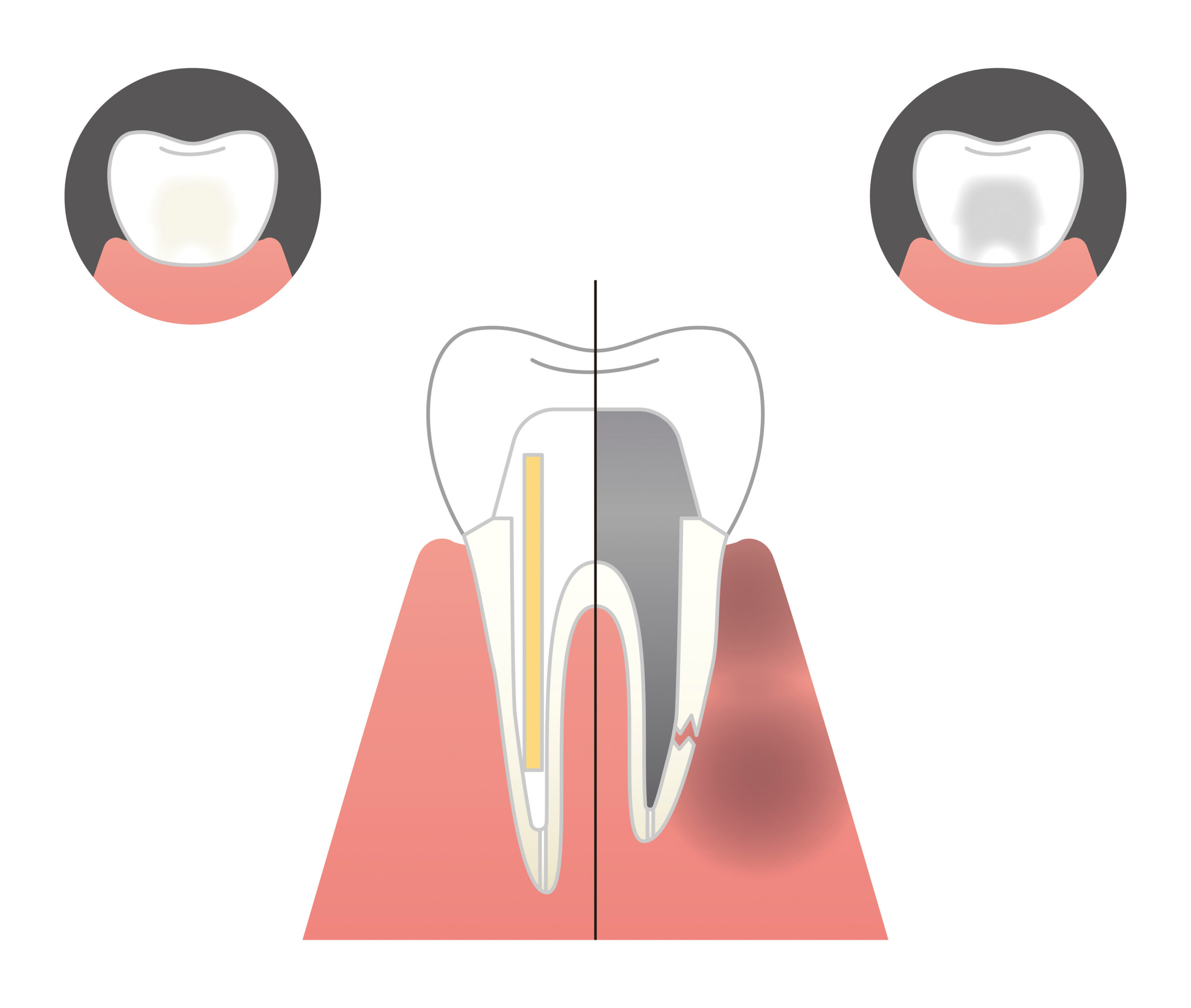

土台(コア)

歯根を補強し、歯の土台となる部分です。土台はコアとも呼ばれ、金属や樹脂、ファイバーなどの素材が使われます。虫歯が大きく歯冠を失っている場合でも、この土台がしっかりしていれば、かぶせ物を安定して装着できます。

被せ物(クラウン)

歯全体を覆いかぶせる人工の歯の部分で、クラウンとも呼ばれます。本物の歯のように作られ、土台の上にかぶせて装着します。

保険が適応される場合は、金属でできた銀歯か「CAD/CAM冠(キャドキャムかん)」と呼ばれる白いプラスチック系の被せ物が使用されます。ただし、前歯か奥歯かで、使える材料に条件があります。

一方、自費診療ではセラミック・ジルコニア・金など、より見た目や耐久性に優れた素材を自由に選択できます。被せ物の素材によって、自然な白さや丈夫さ、変色のしにくさなどの特徴があります。

クラウンは「噛む力を取り戻す」だけでなく、「見た目を美しく整える」という大切な役割も果たしています。

治療の流れと期間

治療の流れ

差し歯治療は大きく分けて6つの工程に分かれおり、以下のような流れで行われます。

1.検査・診断

まずはレントゲン撮影や視診、歯周病検査を行い、歯や歯根、歯ぐきの状態を詳しく検査します。差し歯治療ができるかどうかは、歯根がしっかり残っているかにかかっています。そのため、歯根の状態を精密に検査し、慎重に診断を行います。

2.虫歯や損傷部分の除去

虫歯や割れてしまった部分など、使えない歯質を削って丁寧に取り除いていきます。歯質を取り除いている最中に、虫歯が想定以上に広がっているケース、根っこにヒビや破折が見つかることもあるため、歯根を残せるかどうかをこの段階で再確認します。

3.根っこの治療(根管治療)

根っこの中にある神経を取り除き、根っこの内部の空間をきれいに消毒・洗浄します。洗浄後は、再感染を防ぐために薬剤や根管充填剤と呼ばれる材料で内部をしっかり密閉します。

4.土台(コア)の作製・装着

治療した歯根の上にかぶせ物を支えるための土台を作り、取り付けていきます。土台には金属やファイバー、樹脂などが使われ、素材によって作り方や特性が異なります。

5.被せ物(クラウン)の作製・装着

土台を適切な形に削った後に歯型を取り、その人の歯に合った被せ物(クラウン)を作ります。完成した被せ物は隣り合う歯との接触の強さ、かみ合わせなどを調整し、最終的に専用の接着剤で土台に固定し、治療が完了します。

6.メインテナンス

被せ物が装着された後も、歯ぐきや歯根の状態を保つために、定期的なメインテナンスを行っていきます。差し歯をできるだけ長く快適に使い続けられるよう、クリーニングやかみ合わせの調整といった継続的なケアが大切です。

治療の期間

根っこの状態にもよりますが、治療期間は数週間から1か月程度で完了することが多いです。

差し歯のメリット

差し歯のメリットは、主に以下の4つです。

自分の歯根を活かせる

差し歯治療では、自分の歯の根っこを使用できます。そのため、歯根膜や周囲の骨といった天然の歯周組織を活かした、より自然な噛み心地が得られるというメリットがあります。

身体への負担が比較的少ない

差し歯治療はインプラントのように外科手術で人工の歯根を埋め込む必要がないため、差し歯治療は身体への負担が比較的小さく済みます。神経を取る根管治療は必要になりますが、外科的な処置を避けたい方にとっては選びやすい治療法です。

治療期間が短い

差し歯治療はインプラントと比較し、治療期間が短くなります。根管治療や土台・被せ物の作成期間を含めても、インプラントに比べて通院回数や治療期間が短く済む傾向があります。

保険診療と自費診療の選択ができる

差し歯治療は、保険適用で行うことも、自費で高品質な素材を選ぶこともできます。

保険適用なら費用を抑えることができ、自費治療ならセラミックやジルコニアなど、より審美性・耐久性に優れた素材を選べます。

差し歯のデメリット

差し歯治療のデメリットは、主に以下の5つです。

1.歯根の状態が悪いと治療ができない

差し歯治療は残っている歯根を土台として活用する治療です。そのため、歯根が割れていたり、虫歯や歯周病で弱っている場合は差し歯治療ができません。

2.治療後に歯根のトラブルが起こることがある

被せ物を付け終わった後に、以下のような歯根のトラブルが起こることがあります。

- 根の先の炎症が再発する

- 歯根にヒビや破折が生じる

このような場合は再治療や抜歯が必要になるケースがあります。

3.強い力で破損・脱離するリスクがある

固いものを噛んだり、歯ぎしりや食いしばりがある方、転倒や事故などで強い力がかかった場合、被せ物や土台が外れたり、壊れてしまう可能性があります。特に前歯に差し歯を入れている場合は注意が必要です。

4.素材によっては見た目が目立つ

保険診療で使われる銀歯やプラスチック製の被せ物は、自然な歯の色とは異なり目立つことがあります。

前歯に使用した場合、「いかにも差し歯」と見えてしまうケースもあります。

5.素材によっては変色や劣化がある

保険適応であるプラスチックの材料は時間が経つと変色したり、すり減ったりすることがあります。

長期的な耐久性や見た目を重視する場合は、費用が高額になりますが自費診療でセラミックやジルコニアなどを選ぶほうが望ましいでしょう。

インプラントか差し歯を選ぶ際の判断ポイント

インプラントと差し歯の違いや詳細について解説しましたが、自分はどちらが適しているのか悩まれるでしょう。そこで、インプラントか差し歯を選ぶ際に判断するポイントを4つ紹介します。

- 歯の根っこの状態を診てもらう

- 何を重視するのかはっきりさせる

- 治療費と治療期間を把握しておく

- 歯科医師とよく相談する

歯の根っこの状態を診てもらう

まず最も大きな判断材料となるのが、歯の根っこ(歯根)が使えるかどうかです。

歯根が健康な状態で残っていれば差し歯が可能ですが、歯根に虫歯や歯周病が進行していたり、割れていた場合は、差し歯治療ができません。そのような場合は、歯根ごと抜歯し、インプラントなどの別の治療を検討する必要があります。

何を重視するのかはっきりさせる

治療法を選ぶうえで、自分が何を重視するのかを明確にしておくことも大切です。

「できるだけ自然な見た目にしたい」「身体への負担を少なくしたい」「早く治療を終えたい」「長く使える方がいい」など、人によって治療に求めるポイントは異なります。ご自身が治療に何を求めるのか、希望やライフスタイルをはっきりさせると、選ぶべき治療が何なのかが見えてきます。

治療費と治療期間を把握しておく

差し歯とインプラントでは、治療費や治療期間に大きな差があります。差し歯は保険診療で行うことも可能であり、比較的費用が抑えられ、治療期間も短く済む傾向があります。

一方、インプラントは原則自由診療であるため、費用が高額になるうえ、治療時間も長いです。無理のない範囲で治療を進められるよう、見積もりや通院スケジュールについて事前に確認しておくことが大切です。

歯科医師とよく相談する

治療の方針を決めるにあたって、専門的な判断が必要なため、担当の歯科医師とよく相談しましょう。

特に、歯根の状態は見た目だけでは判断できないため、レントゲンやCTなどによる詳細な検査を行い、歯科医師の正確な診査・診断が必要になります。自分にとって最適な選択をするため、信頼できる歯科医師としっかり相談し、納得したうえで治療方針を決めることが大切です。疑問や不安があれば遠慮せず質問しましょう。

まとめ:インプラントと差し歯の違いを理解して適切な治療を選択しよう

本記事ではインプラントと差し歯の違いについて詳しく説明してきました。

差し歯は、歯の根っこがしっかり残っている場合に行う治療で、身体への負担が少なく、比較的短期間で治療が終わるのが大きなメリットです。また、保険適用のものもあり、費用を抑えやすい点も魅力的です。

ただし、歯根の状態が悪いと差し歯はできず、治療後も根っこに問題が発生するリスクがあります。

インプラントは、歯根が使えない場合でも人工の歯根を顎の骨に埋め込むため、自然な見た目や噛み心地を回復できるのが強みです。しかし、外科手術が必要で身体への負担や治療期間、費用も差し歯に比べると大きくなるため、慎重な判断が求められます。また、術後はインプラント周囲炎の予防をしっかり行うことが重要です。

大切なことは、インプラント治療と差し歯治療の利点・欠点や注意点をしっかりと理解した上で、自分の歯の状態や健康状態、生活スタイルを踏まえて自分に最適な治療法を選ぶことです。そのため、ご自身が大切にしているポイントを明確にし、歯科医師と相談して納得のいく治療法を選んでいくことが重要です。

【参考文献】

1.厚生労働省委託事業.「歯科保健医療情報収集等事業」.“歯科インプラント治療のためのQ&A”

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/shika_hoken_jouhou/dl/01-02.pdf

2.Frank Schwarz et al, Peri-implantitis. J Clin Periodontol. 2018 Jun:45 Suppl 20:S246-S266. PMID: 29926484 DOI: 10.1111/jcpe.12954

3.Tord Berglundh et al, Peri-implant diseases and conditions: Consensus report of workgroup 4 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. J Clin Periodontol. 2018 Jun:45 Suppl 20:S286-S291. PMID: 29926491 DOI: 10.1111/jcpe.12957

4.Lindhe J et al, Experimental breakdown of peri-implant and periodontal tissues : a study in the beagle dog. Clin Oral Implant Res, 3:9-16, 1992. PMID: 1420727

- 手術自体の痛みが不安で、踏み切ることができない

- 治療がうまくいくかどうか、長期的に問題なく使えるかが不安

- どの医師に治療を任せるべきか選ぶのが難しい

そんなあなたには、オールオン4の治療を専門に行う、東京都立川市柏町にある「永田歯科医院」がおすすめです!

- オペ中の痛みや恐怖心等を感じない「睡眠無痛治療」を実施しています。

- インプラントには10年間の保証が付いておりますので、ご安心ください。

- 埋入実績5,000本以上の経験豊富な医師が治療します。

まずはお気軽にご相談ください。

\専門家と一緒に最適な計画を立てましょう/