虫歯があるから治療しないといけないけど、麻酔をするのだろうか?

虫歯治療で麻酔をするときとしないときがあるけれどなぜだろう?

虫歯治療で麻酔をするかどうか、不安になる方も多いのではないでしょうか。特に、麻酔は注射をするため、恐怖心を持っている方もいるかと思います。

結論から言うと、虫歯治療で麻酔を使うかどうかは、虫歯の進行度によって決まります。

初期の虫歯では麻酔をせずに治療できることもありますが、神経近くまで進行した深い虫歯では、痛みを防ぐためにしっかり麻酔を行います。

この記事では、虫歯の進行度と麻酔の必要性、痛みを減らすための麻酔の方法、麻酔が切れた後の注意点について分かりやすく解説していきます。

虫歯の進行度によって麻酔を使うかどうかが決まる!

虫歯の治療をするときに、麻酔を使うかどうかは、虫歯の進行度によって決まります。

これは、虫歯が深くなっていると、治療の際に痛みを引き起こすことがあるためです。そのため、治療中の痛みを軽減するために、麻酔を行います。

具体的な虫歯の進行度と、麻酔の使用について説明していきます。

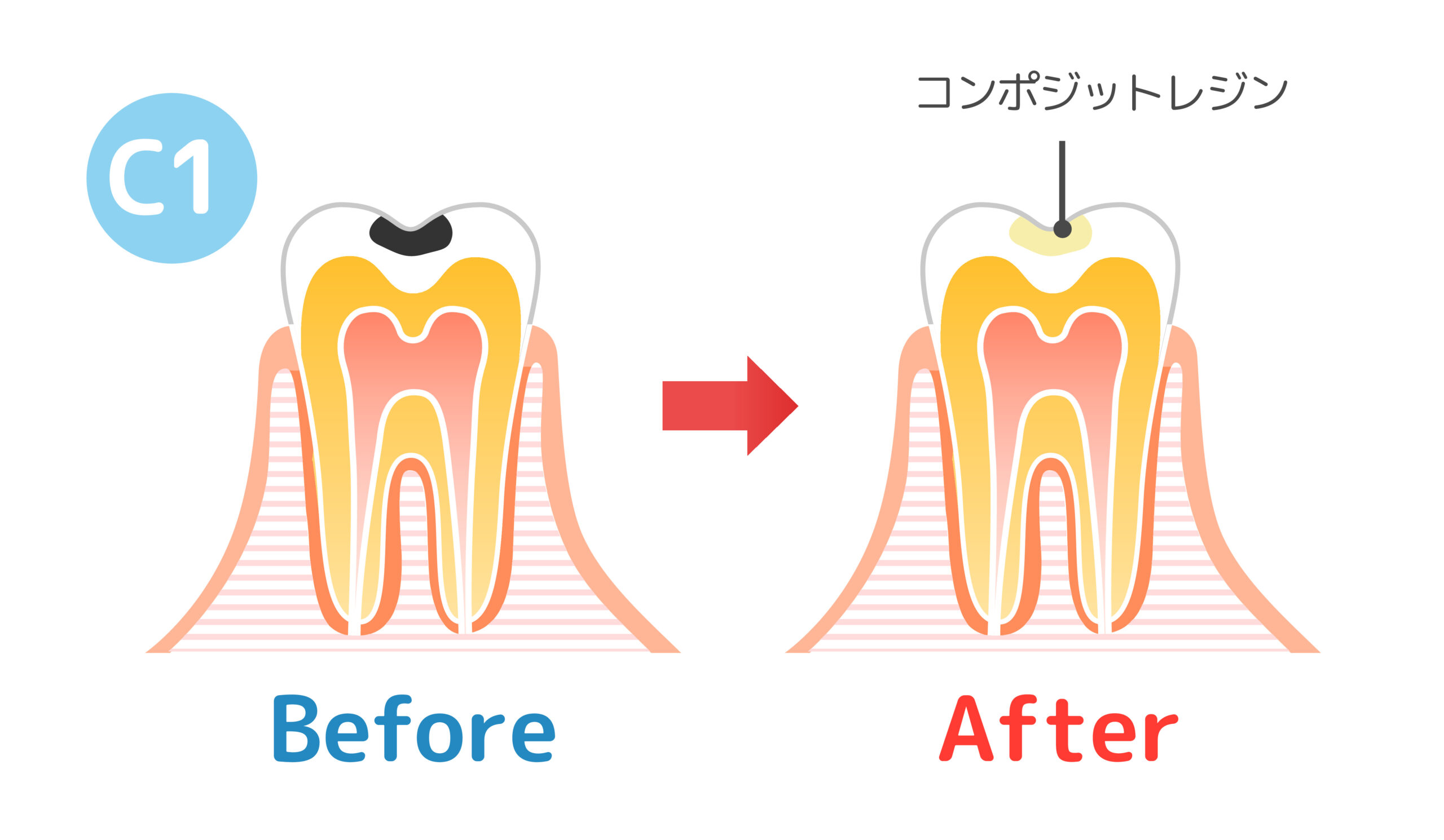

C0,C1の虫歯は麻酔をしない

初期の虫歯であるC0,C1の場合は、基本的に麻酔をしないで治療を行います。

COは「要観察歯」とも呼ばれ、表面のエナメル質が少し溶け始めた状態です。歯の表面がわずかに白や茶色になる、表面がざらざらするなどの初期の変化が見られますが、まだ穴はあいていません。適切なセルフケアや、フッ素の入ったフッ化物を適切に応用することで、再石灰化で進行を予防できます。

C1は、歯の一番外側にあるエナメル質に虫歯がとどまっている状態です。歯の表面に黒ずみやくすみが見られることがありますが、まだ穴は小さく、痛みなどの自覚症状がほとんどないことが多いです。

治療として、虫歯部分を削り、白い歯科用プラスチックで詰めるコンポジットレジン充填を行いますが、エナメル質は神経が通っていないため、削っても痛みを感じることはありません。そのため、麻酔をせずに治療を行うことができます。

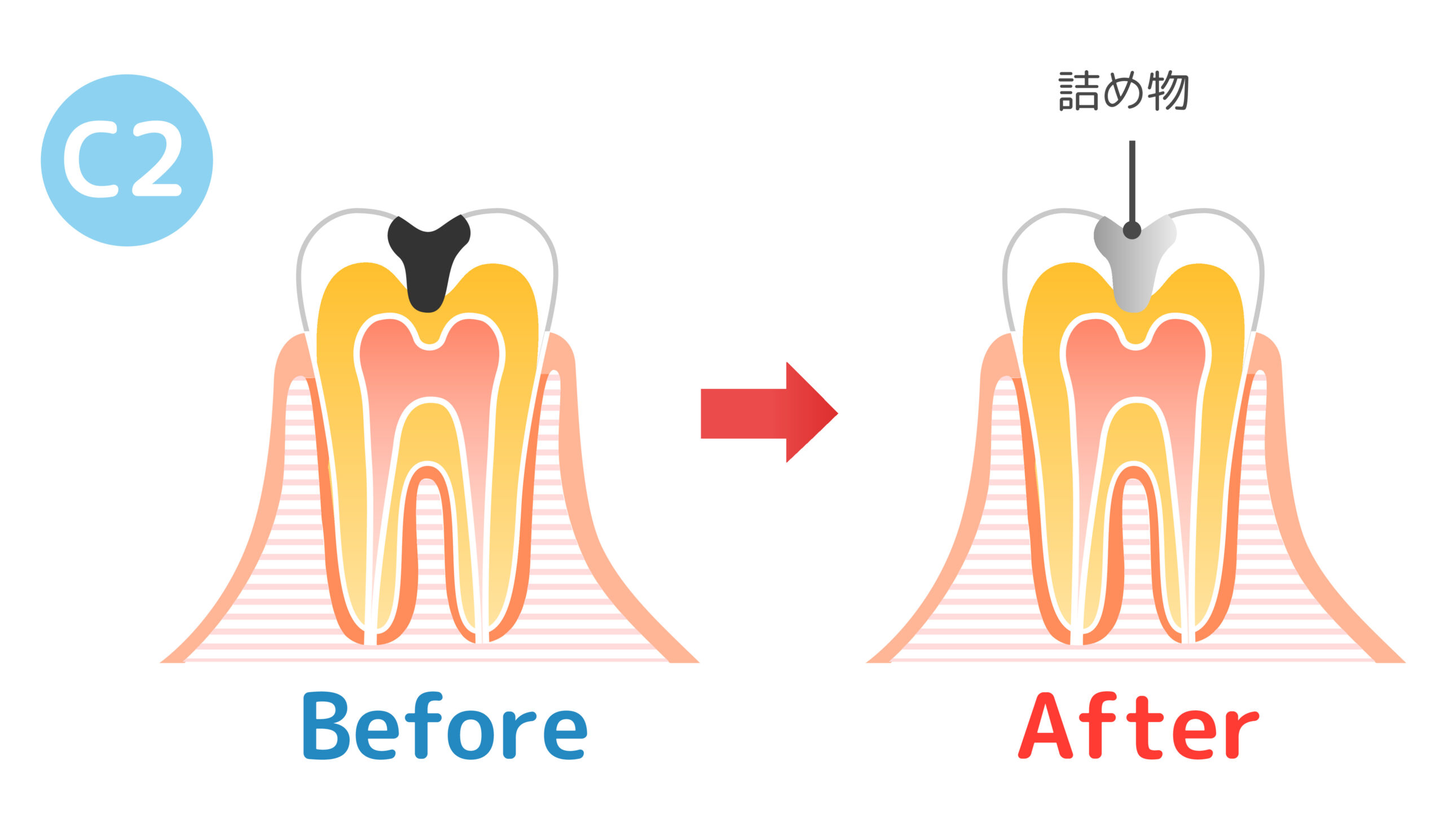

C2(虫歯が象牙質まで達した場合)は麻酔をすることがある

虫歯が象牙質まで達したC2の場合は、麻酔をすることがあります。

C2は、虫歯がエナメル質を越えて象牙質にまで達している状態です。歯には穴が空き、冷たいものや甘いものでしみることがあります。

治療の際に、虫歯部分をしっかり取り除き、虫歯を取り除いてできた穴の大きさに応じてコンポジットレジン充填を行ったり、金属・プラスチックの詰め物(インレー)を使って補修します。

ここで、虫歯を取り除いたり、詰め物のために歯を削る際に痛みがでます。これは、象牙質には神経につながる象牙細管と呼ばれる細い管があります。歯を削るドリルによる振動や摩擦熱も、神経に刺激を与え、痛みを感じさせるからです。そのため、痛みを抑えるために、麻酔をして治療を行うことが多いです。

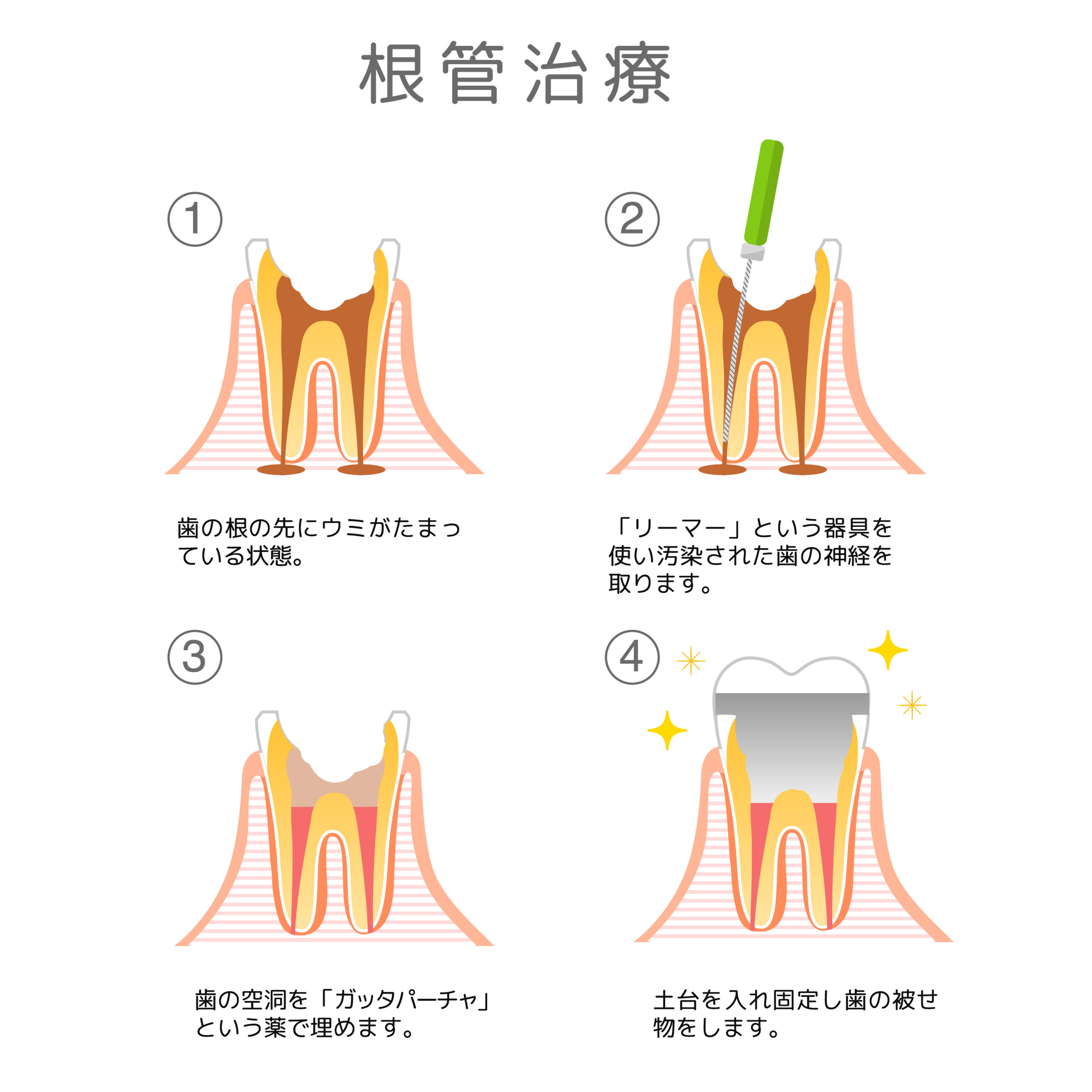

C3(虫歯が神経まで達した状態)は麻酔をする

虫歯が進み、神経まで達したC3の場合は、麻酔をします。

C3は虫歯が歯の神経(歯髄)にまで進行した状態で、ズキズキとした強い痛みが出ることがあります。これを歯髄炎とよびます。歯髄炎を放置すると、神経が死滅し、機能しなくなり一時的に痛みがなくなることがあります。どちらの場合も、歯の内部で炎症や感染が起きているため、早急な治療が必要です。

治療法として、虫歯になっている歯質や感染した神経を取り除き、根の中を洗浄・消毒する根管治療が行われます。神経を取り除く際や、根っこの先の組織に器具が触れて痛みを感じることがあるため、麻酔をした状態で治療をおこなっていきます。

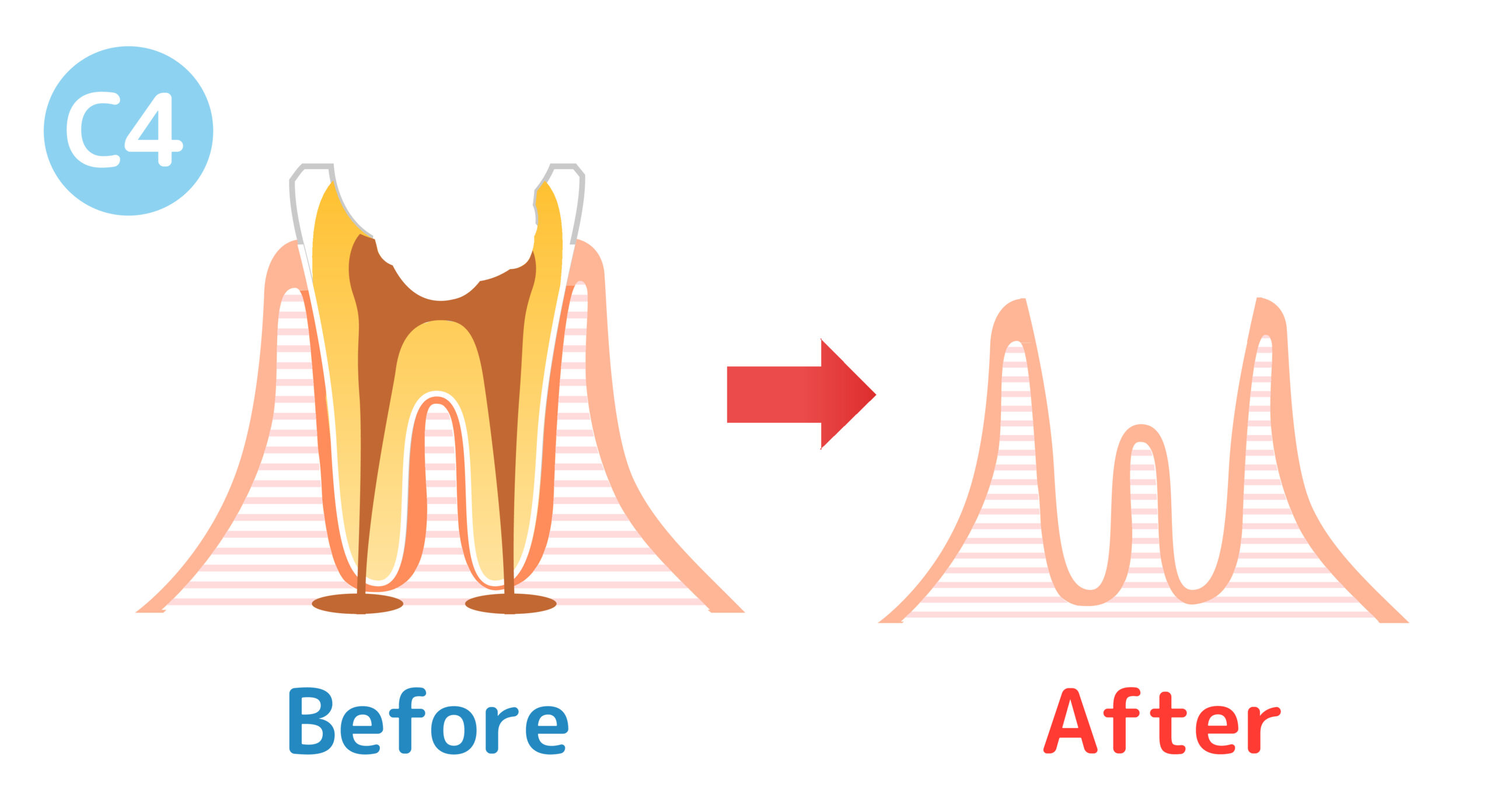

C4(根っこだけになった状態)は状況によって麻酔をする

歯の大部分が虫歯で失われ、歯の根っこしか残っていない重度の虫歯であるC4の場合は、麻酔をして治療を行います。

C4は神経はすでに死んでいることが多く、痛みは感じない場合もありますが、根の先に膿がたまると腫れや強い痛みが出ます。

治療法として、基本的に抜歯を行います。歯が残っている部分が多い場合は、根管治療を行うこともありますが、このような神経が死んでいて痛みがないケースも多いので、状態によっては不要な場合もあります。

ただし、抜歯をする場合は麻酔を行ったうえで治療を行います。

この状態なら麻酔する!虫歯レベルと麻酔の一覧表

これまで説明してきた虫歯の進行度と麻酔の有無について、以下の表にまとめました。

| 虫歯の進行度 | 治療の際の麻酔の有無 | 主な治療法 |

|---|---|---|

| C0 | 不要 | 経過観察・フッ素塗布 |

| C1 | 不要 | コンポジットレジン修復 |

| C2 | することが多い | コンポジットレジン修復・インレー |

| C3 | 必要 | 根管治療 |

| C4 | 状況により必要 | 抜歯・根管治療 |

C0やC1のレベルなら麻酔は使用しません。一方で、C2〜C3では麻酔を使用するケースが多く、C4でも状態に応じて使用します。

ご自身の治療に麻酔が必要かどうかは、まず虫歯の状態を検査してもらい、そのうえで歯科医師と相談してみてください。

虫歯治療で使う麻酔は2種類ある!

虫歯治療で使う麻酔には、主に表面に塗る麻酔と、注射で歯茎の中に薬液を注入する局所麻酔の2種類があります。ここでは、それぞれの麻酔について詳しく説明していきます。

表面麻酔

表面麻酔は、文字通り歯茎の表面の感覚を一時的に麻痺させる処置です。

局所麻酔の注射の痛みを和らげるために行われます。

| 使用する時 | 麻酔注射の痛みが怖い人、小児の患者に使用します。 |

|---|---|

| 使用方法 | ジェル、スプレーなど、様々な種類の表面麻酔があります。 これらの表面麻酔薬を歯茎の表面に塗って使用します。そのため、表面麻酔自体には痛みや違和感はありません。 |

| 効果 | 表面麻酔は痛みを感じにくくするものであり、完全な無痛にすることはできません。 効果は数分から20分程度です。 |

局所麻酔

局所麻酔は、治療中の痛みをなくすために行われる処置です。

| 使用する時 | 虫歯治療を含む、痛みが生じる歯科治療の際に行われます。 |

|---|---|

| 使用方法 | 治療する歯の周りの歯茎に注射で麻酔液を注入することで効果を発揮します。 |

| 効果 | 患者さんの意識は残ったまま、麻酔をした部分を無痛にすることが可能です。 麻酔をしても、触覚や圧迫感を感じることがあります。 局所麻酔は注射をしてから数分で効果を発揮し、数時間にわたり効果が持続します。 |

| 注意点 | 麻酔が効いているうちは食事をすることができません 歯の周りの炎症が強い場合は、麻酔が効きにくいことがあります。 |

このように、虫歯治療では2種類の麻酔が使われます。これらの特徴を以下の表にまとめます。

| 種類 | 使用場面 | 効果時間 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 表面麻酔 | 局所麻酔の前 | 数分間 | 局所麻酔の痛みを和らげる | 効果が弱い |

| 局所麻酔 | 痛みがある治療全般 | 数時間 | 治療中の痛みをなくす | 麻酔が切れるまでしびれが残る 炎症があると効きづらい時がある |

★局所麻酔の種類について

局所麻酔薬には主に「麻酔薬」と、作用時間を延ばすための「血管収縮薬」が含まれており、この2種類の配合によって、種類が区別されています。現在、日本で歯科治療に用いられている局所麻酔薬についてご紹介します。

リドカイン製剤 (製品名:キシロカイン、オーラ注、エピリドなど)

麻酔成分:リドカイン 血管収縮薬:アドレナリン

世界的に最も広く使用されている局所麻酔薬です。

アドレナリンは心拍数増加や血圧上昇といった全身作用も持つため、心臓病のある患者や高血圧のある方には注意が必要です。また、防腐剤や酸化防止剤が添加されていることが多いです。

プロピトカイン製剤 (製品名:シタネスト)

麻酔成分:プロピトカイン塩酸塩 血管収縮薬:フェリプレシン

フェリプレシンはアドレナリンと比べて心臓への直接作用が少ないため、循環器疾患のある患者にも比較的使用しやすいとされます。防腐剤が添加されています。

メピバカイン製剤 (製品名:スキャンドネスト)

麻酔成分:メピバカイン塩酸塩 血管収縮薬:なし

血管収縮薬や、防腐剤、酸化防止剤が一切配合されていない国内唯一の局所麻酔製剤です。麻酔の作用時間が短いため、以下のような患者さんに適しています1。

- 心臓病、高血圧など循環器疾患がある人

- 防腐剤や酸化防止剤にアレルギーがある人

- 麻酔の経験がない子供

アルチカイン製剤 (製品名:セプトカイン)

麻酔成分:アルチカイン塩酸塩 血管収縮薬:アドレナリン

海外では広く使用されてきた局所麻酔薬で、日本でも2024年11月に承認され、2025年1月より販売が開始されました。浸透性が高く、硬い骨にも効きやすいのが特徴で、奥歯の治療にも有効です。酸化防止剤が添加されています。今後は臨床での使用拡大が予想されます。

局所麻酔薬の種類をまとめると、以下のようになります。

| 製品名 | 麻酔薬 | 血管収縮薬 | 防腐剤・酸化防止剤 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| キシロカイン オーラ注 エピリドなど |

リドカイン塩酸塩 | アドレナリン | あり | 健康に問題がない患者に広く使われている |

| シタネスト | プロピトカイン塩酸塩 | フェリプレシン | あり | 循環器疾患のある患者にも比較的使用しやすい |

| スキャンドネスト | メピバカイン塩酸塩 | なし | なし | 循環器疾患やアレルギーの患者、小児に用いやすい |

| セプトカイン | アルチカイン塩酸塩 | アドレナリン | あり | 比較的新しい麻酔薬 |

虫歯治療を含め、局所麻酔が必要な治療の際には、患者さんの全身状態に合わせて、歯科医師が適切な局所麻酔薬を選択して使用します。

歯科治療で使う麻酔は安全なの?麻酔の安全性とリスクについて解説!

結論から述べますと、局所麻酔は安全性が高く、副作用やトラブルはほとんど起こりません。ですが、まれに副作用が起こることがあります。ここでは、局所麻酔薬によって引き起こされる副作用について詳しく説明していきます。

局所麻酔による副作用

血圧の変動

局所麻酔の後に、血圧が一時的に高くなることがあります。これは、局所麻酔薬に含まれるアドレナリンが心臓に作用して心拍数を増やし、血管を収縮させることで血圧が一時的に上昇します。健康な方なら特に大きな問題はありませんが、高血圧や心臓の病気がある人は局所麻酔薬の選択に注意が必要です。

局所麻酔中毒

局所麻酔中毒は、麻酔薬の血中濃度が異常に上昇することで生じる、神経系・循環器系の機能障害中毒症状です。

以下のような原因が引き金になって起こることがあります。

- 過量投与::麻酔薬を必要以上に投与した場合

- 血管内への誤注入::注射時に血管内に誤って薬が注入された場合

- 代謝能力の低い患者への投与::小児や高齢者などは、薬の処理能力が低い

歯科の局所麻酔では麻酔量が少なく、また血管内に麻酔薬を入れることがないため、局所麻酔中毒が起こる頻度はきわめてまれです。

局所麻酔中毒が起こると、以下のような中枢神経系と循環器系の症状を引き起こします。

| 神経系の症状 | 口唇や舌のしびれ、耳鳴り、興奮、不安感、めまい、ふらつき、意識消失、痙攣、 呼吸停止 |

|---|---|

| 循環器系の症状 | 血圧低下、徐脈、不整脈、心停止 |

局所麻酔中毒が起こった場合は、局所麻酔の使用を中止し、救急車を呼んで対応する必要があります。

アレルギー反応

非常にまれですが、局所麻酔薬に含まれる成分によってアレルギー反応が引き起こされることがあります。

局所麻酔薬に添加物として含まれている防腐剤(パラベン:パラオキシ安息香酸)や、酸化防止剤(亜硫酸ナトリウム)、ラテックスがアレルギーの原因となることが多いです。

麻酔成分が原因でアレルギー反応が生じる可能性は極めて低いですが、実際に報告もあるため、絶対に起こらないわけではありません2。

アレルギー反応として、以下のような皮膚症状がよく現れます。

- 顔が赤くなる

- 蕁麻疹

また、アレルギー反応がさらに深刻になったアナフィラキシーを引き起こすと、上記に加え以下のような症状も出てきます。

- めまい

- 血の気が引く感じ

- 顔が腫れる

- 血圧が下がる

- 生命を脅かすような呼吸困難

- 意識障害

- 頻脈

これらの症状は次の章で述べる血管迷走神経反射や、過換気症候群と似ているものが多いです。

繰り返しになりますが、局所麻酔薬のアレルギーは非常にまれです。そのため、アレルギー検査を受ける場合は他院からの紹介状が必要になることがあります。

局所麻酔で起こりやすい体の反応

ここでは、局所麻酔薬そのものではなく、注射の恐怖や不安によって起こる全身反応について説明していきます。

血管迷走神経反射

血管迷走神経反射とは、ストレスや恐怖によって起こる自律神経の反応です。

局所麻酔の注射の痛みや不安、恐怖によって迷走神経が過剰に働くと、心拍数や血圧が急激に低下し、脳への血流が低下してしまい、以下のような症状が起こります。

- めまい

- 血の気が引く感じ

- 冷や汗がでる

- 目の前が暗くなる

- 吐き気がする

- 失神する

血管迷走神経反射が起きた場合は足を高くして仰向けになり、安静にします。必要であれば酸素吸入を行います。基本的には一時的な症状が多く、時間の経過とともに症状は改善していくことが多いです。

重症化した場合は薬剤投与が必要になるため、救急車を呼んで対応する必要があります。

過換気症候群

いわゆる「過呼吸」のことです。局所麻酔の恐怖や強い不安、緊張が原因となります。

パニック状態になり、深く速い呼吸を繰り返すことで、二酸化炭素を体外に出しすぎてしまい、血中の二酸化炭素が減少します。そうすると過換気症候群を引き起こし、次のような症状が起こります。

- 息苦しさ

- 口周りや手足のしびれ

- 動悸

- 手の指がこわばる

- めまい

過換気症候群が起こった場合はまず安静にし、落ち着いてゆっくりと呼吸をすることです。

虫歯治療で麻酔をした後に気を付けること

局所麻酔をした後は、麻酔が完全に切れるまで飲食をしないようにしましょう。というのも、麻酔が効いている間に飲食をすると、頬や唇の粘膜を噛んでしまうことがあるからです。

麻酔が切れるのは麻酔の量や個人差がありますが、1〜2時間で効果が切れます。

また、温度感覚も麻痺してしまうため、熱い食べ物でやけどをしてしまう恐れがあります。そのため、虫歯治療を受ける場合は麻酔することを考慮して、治療前に食事を済ませてから治療を受けましょう。

加えて、虫歯治療で小さな詰め物をする程度なら、麻酔が切れれば普段通り生活できます。

ただし、根管治療や抜歯といった大がかりな処置をした日は、飲酒や長風呂、激しい運動は控えましょう。 これは血行が良くなることで、出血や腫れを引き起こすことがあるからです。

虫歯治療の麻酔が不安なら睡眠無痛治療の永田歯科医院

東京都立川市にある永田歯科医院は、精度の高い虫歯治療が受けられる歯科医院です。立川駅から徒歩7分とアクセスがよく、東京都内はもちろん、埼玉や神奈川といった関東圏から通う患者も多くいます。

当院の大きな特徴は、経験豊富な専門医によるチーム医療体制が整っている点です。日本補綴歯科学会の専門医・指導医をはじめ、歯周病や根管治療、審美歯科などに精通した歯科医が在籍し、複雑な症例にも的確に対応できます。

永田歯科医院の特徴

- CTや歯科用マイクロスコープなど大学病院レベルの設備も完備

- 静脈内鎮静法(セデーション)という麻酔による睡眠無痛治療

- 表面麻酔や電動麻酔器、歯科用レーザーなどを活用した治療にも対応

静脈内鎮静法(セデーション)という麻酔により、患者様は半分眠っている状態で治療を受けられます。「気がついたら治療が終わっていた」という患者が多く、痛みに対する心配は要りません。

表面麻酔や電動麻酔器、歯科用レーザーなども備わっており、治療の技術・安全性・丁寧さのすべてにおいて高水準の診療が受けられます。

「精度の高い虫歯治療を受けたい」「過去の治療経験から不安を感じている」方は、ぜひ永田歯科医院にご相談ください。

\専門家と一緒に最適な計画を立てましょう/

まとめ:虫歯が進行していても麻酔の使用で痛みをほとんど感じずに治療できる

虫歯治療で麻酔をするかどうかは、虫歯の進行度によって変わります。

- 初期の虫歯(C0・C1)では、麻酔をせずに治療できることが多い

- 象牙質より深く進んだ虫歯(C2以降)では、痛みを抑えるために麻酔を行う事が多い

- 麻酔は表面麻酔や局所麻酔を組み合わせて行い、注射の痛みも最小限にできる

また、現在使われている歯科麻酔薬は安全性が高く、ほとんどの方が安心して治療を受けられます。

麻酔は痛みを取り除くための処置です。麻酔をしないで治療を行うと強い痛みを感じてしまうため、患者さんへの身体的負担につながります。

歯科医師も、身体への負担が出来るだけ少ないように工夫して治療するよう心がけています。「麻酔が不安で…」と伝えるだけで、先生はちゃんと対応してくれます。

怖さをひとりで抱えずに、まずは早めに相談してみてください。

【参考文献】

1.後藤早智 小児歯科治療における歯科用局所麻酔剤 スキャンドネストⓇの臨床的評価 ──他局所麻酔剤との比較── 小児歯科学雑誌 50(3): 193−201 2012 193

2.光畑裕正 局所麻酔のアナフィラキシー 日本ペインクリニック学会誌 Vol.21 No.1 2014 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjspc/21/1/21_13-0042/_pdf/-char/ja

- 手術自体の痛みが不安で、踏み切ることができない

- 治療がうまくいくかどうか、長期的に問題なく使えるかが不安

- どの医師に治療を任せるべきか選ぶのが難しい

そんなあなたには、オールオン4の治療を専門に行う、東京都立川市柏町にある「永田歯科医院」がおすすめです!

- オペ中の痛みや恐怖心等を感じない「睡眠無痛治療」を実施しています。

- インプラントには10年間の保証が付いておりますので、ご安心ください。

- 埋入実績5,000本以上の経験豊富な医師が治療します。

まずはお気軽にご相談ください。

\専門家と一緒に最適な計画を立てましょう/