「最近、口臭がひどくなった気がする……」

「家族や周りの人に口がくさいと指摘された……」

世の中には、自分の口臭を気にしている人は老若男女問わずたくさんいます。ほとんどの人が、人生で一度くらいは口臭が気になった経験があるのではないでしょうか。口臭は自分ではわかりづらく、かといって周囲の人が気が付いたとしてもなかなか本人には指摘しづらい、デリケートな問題です。

ここで、口臭に加えて、歯ぐきから出血する、揺れている歯があるといった症状がある場合は、歯周病が口臭の原因になっているかもしれません。口臭を引き起こす原因はさまざまですが、実は、歯周病が原因で口臭になるケースが数多くあります。

歯周病由来の口臭は生ごみのような、強烈な腐敗臭がします。自分では気が付かないうちに周りの人に不快な思いをさせている可能性があるため、早急に対処したいところです。

この記事では、歯周病由来の口臭の特徴や、歯周病で口臭が起こるメカニズム、歯周病由来の口臭を治すために何をしたらよいのかについて詳しく解説していきます。本記事があなたの口臭を改善するための一助になれば幸いです。

歯周病が原因で口臭になることがある

口臭が起こる原因はさまざまですが、歯周病が原因で起こることがあります。

口臭は、国際学会によって以下の図のように分類されています。

| 真性口臭症 | 生理的口臭 | ライフスタイルに起因するもの | |

|---|---|---|---|

| 病的口臭 | 口腔由来のもの | 口腔内の疾患・機能低下によるもの | |

| 全身由来のもの | 耳鼻咽喉・内科疾患由来 | ||

| 仮性口臭症 | 実際には口からの悪臭がないもの | ||

| 口臭恐怖症 | 真性口臭症や仮性口臭症の治療や心理的なサポートでも訴えの改善が期待できないもの | ||

ここで、真性口臭症の中の病的口臭に含まれる、口腔由来の口臭の原因のほとんどが歯周病で、口臭患者の約1/3が相当します1。歯周病は、日本人が歯を失う大きな原因ですが、実は口臭とも深い関係があるのです。

本記事では、歯周病由来の口臭の特徴、歯周病によって口臭が生じるメカニズム、口臭対策について医学的根拠に基づいて詳しく説明していきます。

歯周病由来の口臭の特徴

歯周病由来の口臭には、大きく3つの特徴があります。

- 腐った玉ねぎのような不快なにおいがする

- 口臭が持続する

- 歯周病の症状がある

それぞれ詳しく解説していきます。

腐った玉ねぎのような不快なにおいがする

歯周病由来の口臭は、メチルメルカプタンと呼ばれる臭い物質が多く含まれるため、腐った玉ねぎのような刺激臭がします。

口臭の原因はさまざまですが、口臭原因物質の約90%を占めると言われているのが、揮発性硫黄化合物(VSC:Volatile Sulfur Compounds)と呼ばる物質です2。

具体的には、以下の3つの物質があげられます。

| 硫化水素 | 硫化水素は卵が腐ったようなにおいがします。下水道や温泉地の臭いにも硫化水素が含まれます。 主にプラーク由来であり、だれにでもある口臭(生理的口臭)の原因になりやすく、病的なものではないことが多いです。 |

|---|---|

| メチルメルカプタン | メチルメルカプタンは玉ねぎが腐ったようなにおいがします。硫化水素よりも臭気が強い物質です。 メチルメルカプタンは、歯周病との関連性が最も高く、口臭だけでなく歯周病を悪化させる要因の一つとも考えられています3,4。 |

| ジメチルサルファイド | ジメチルサルファイドは腐ったキャベツや生ごみのようなにおいを放ちます。 食べ物による一時的な口臭や、消化器などの内臓疾患が原因の口臭で増える傾向があります。 |

ここで、健康な人の口腔内では、硫化水素>メチルメルカプタン>ジメチルサルファイドの順で割合が大きくなるのですが、歯周病患者の口腔内ではメチルメルカプタンの割合が高くなる傾向があります。

口臭が持続する

歯周病由来の口臭は持続性があり、歯みがきやうがいをしても改善しない場合が多いです。なぜなら、口臭の原因となる細菌が歯ぐきの奥底に生息しているため、うがいや歯ブラシでは除去することができないからです。

そのため、基本的に常に口臭がでていることになり、根本的な歯周病治療を行わないと歯周病由来の口臭は改善が見込めません。

歯周病の症状がある

口臭の原因が歯周病の場合は、口臭に加え歯周病の症状も同時に起こります。具体的には以下のような症状があげられます。

- 歯ぐきから出血する

- 歯ぐきから膿がでている

- 歯ぐきが腫れる

- 歯ぐきが下がってきた

- 口の中がねばねばする

- グラグラと揺れている歯がある

- 硬いものが噛みにくい

- 歯と歯の間に食べ物がはさまる

口臭に加えて上記の症状がある場合は、歯周病由来の口臭である可能性が高いです。歯周病が重症なほど口臭が強く出やすい傾向にあります。

ここで注意していただきたいのが、歯周病になっているからといって、必ずしもすべての歯周病患者に口臭があるわけではありません。

しかし、歯周病は歯を失う原因となるため、口臭の有無に関わらず上記の症状がある場合は歯科医院で一度診察をうけることをお勧めします。

歯周病で口臭が起こる原因は歯周病原細菌が作り出す臭い物質

歯周病の原因となる細菌は、代謝の過程で揮発性硫黄化合物を作り出すため、口臭が生じます。

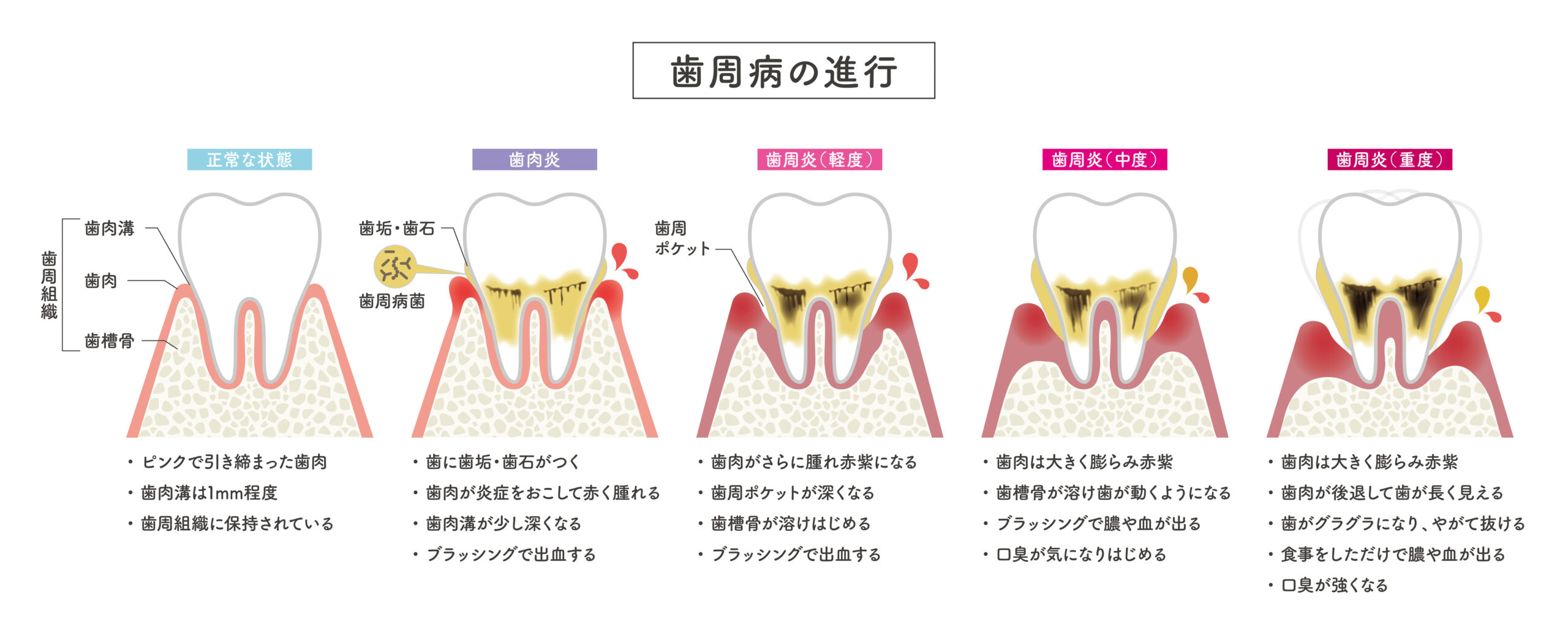

歯周病になると、歯周ポケットと呼ばれる深い溝ができます。その中に歯石やプラークがたまり、歯周病の原因となる細菌が住みつきます。これらの細菌は、活動していく中で歯ぐきを破壊し、歯ぐき由来のタンパク質を分解していきます。その過程で硫化水素やメチルメルカプタンが作られるため、口臭の原因となります。

特に、歯周病の原因菌であるPorphynomonas gingivalis(P.g菌)は、メチルメルカプタンを多量に生成する特徴を持つため、腐敗臭を伴う強烈な口臭の原因となります3。

歯周病による口臭の確認方法

自分自身の口臭があるかどうか、なかなか気が付けないものです。これは、嗅覚の「順応」という現象によるもので、人間の鼻は長時間同じ匂いを嗅いでいると慣れてしまい、感じにくくなってしまうからです。

自分に口臭があるのか確認したいという方のために、口臭チェックの方法を4つ紹介します。

- 自分の息の臭いを確認する

- 唾液のにおいを確認する

- 歯間ブラシやフロスのにおいを確認する

- 病院で口臭検査を受ける

自分の息の臭いを確認する

自宅でできる簡単なセルフチェックの方法です。においがない清潔なビニール袋や、コップを用意します。その中に息を吹き込み、においをかいでみましょう。

唾液のにおいを確認する

こちらも簡単にできる方法です。手を洗ってにおいがなく清潔にした後、指で歯の周りや粘膜、舌を触り、指についた臭いをかいでみましょう。唾液が臭う場合は口臭がある可能性があります。

歯間ブラシやフロスのにおいを確認する

歯間ブラシやフロスが手元にある場合は、これらの道具を使って口臭のセルフチェックができます。歯と歯の間に通した歯間ブラシやフロスのにおいをかいでみましょう。

病院で口臭検査を受ける

病院で口臭検査を受けることで、口臭の程度や原因を正確に調べることができます。

口臭検査では、主に以下のような検査を行います。

| 問診 | 問診で口臭の状況や、生活習慣、口臭の原因となる他の病気にかかっていないかを確認します。 |

|---|---|

| 口腔内検査、レントゲン写真撮影検査 | 口の中の検査や、舌の状態の評価、レントゲン写真撮影検査を行い、虫歯や歯周病の状態を確認します。 |

| 口臭測定 | 口臭測定器を用いて口臭測定を行います。口臭測定器は口臭原因物質である硫化水素・メチルメルカプタン・ジメチルサルファイドの量を数値化することが可能で、口臭の原因や口臭のにおい度合を正確に把握する事ができます。 |

| 唾液検査 | 唾液検査によって、口臭の原因となる臭い物質を出す細菌の特定、量の測定をすることができます。 |

これらの検査結果をもとに、口臭の程度や原因を特定し、一人ひとりに合った適切な口臭治療を提案できます。

口臭検査は、歯科医院や大学病院の口臭外来で受けられます。口臭検査は予約制であったり、検査内容が医院によって少々異なるため、受診予定の医院に事前に確認しましょう。

また、検査の内容によっては保険適応外となるため、自費治療になることがあります。来院前に検査費用の確認もしておきましょう。

歯周病による口臭は市販薬などでは根本的な改善ができない

うがい薬やタブレットといったブレスケアグッズは、一時的に口臭を弱くするかもしれませんが、口臭の原因が歯周病の場合は根本的な解決にはなりません。なぜなら、前述の通り、口臭を引き起こす要因である歯周病細菌のすみかである歯石やプラークといった物質は、ケアグッズで完全に除去することができないからです。

そのため、歯周病由来の口臭を根本的に改善するためには、歯周病に対するアプローチが必要になってきます。以降で詳しく説明していきます。

歯周病を根本から治すには歯科医院での治療が必要

歯周病由来の口臭を根本的に治すためには、歯周病治療が必要になります。過去の研究からも、歯周病治療後に、歯周炎患者の口腔内の悪臭が優位に減少したという研究が数多く報告されています5,6。

歯周病治療を始めるために、まずは歯科医院に来院してご自身の口腔内の歯周病の状態を診てもらいましょう。歯周病の状態を確認するために、一般的に以下のような項目を行います。

- レントゲン写真検査(X線検査)

- 歯周ポケット検査

- 歯の動揺度検査

- かみ合わせの検査

- 磨き残しの量の確認

- 歯石の有無の確認

さまざまな検査によって、現在の歯周病の進行状況を把握した後に、治療計画を立案し、実際に歯周病治療を行っていきます。基本的な歯周病治療の流れは共通ですが、歯周病の進行具合によっては抜歯や外科手術が含まれることもあります。

継続的な歯周病治療を受けることで、口腔内の悪玉菌の数を減らし、歯ぐきの炎症を落ち着かせられます。歯周病が良くなることで、歯周病由来の口臭も改善できます。

歯周病由来の口臭対策でできる歯磨きのセルフケア

歯周病の対策として非常に効果的なのが、日々の歯みがきを丁寧におこなうことです。なぜなら、歯周病はプラークに含まれる細菌が大きな原因となっており、プラークはゴシゴシこすることで落とすことができるからです。

特に汚れがつきやすい場所は、歯の噛む面、歯と歯の間、歯と歯ぐきの境目の3か所です。口腔内にプラークができるだけ残らないようにするために、以下の4つの点に気を付けるとよいでしょう。

- 3つの観点で日々の歯みがきをしっかりと行う

- 歯ブラシと歯間ブラシやフロスを一緒に使う

- 夜寝る前は時間をかけて歯磨きをする

- 歯ブラシは1か月で交換する

3つの観点で歯みがきの方法を工夫する

歯みがきをするときは、歯ブラシの力加減、磨き方、当て方に注意する必要があります。

1.力加減

力を入れてゴシゴシ磨くと、歯がすりへる、歯肉から血が出る原因になりますので、軽い力で磨くことが大切です。理想の力加減は100g~200gの圧力であり、歯に当てたときに歯ブラシの毛先が広がらない程度が目安となります。

また、歯ブラシを持つときはペンを持つように持つと細かい動作がしやすくなります。

2.磨き方

磨く時は、5~10mmの幅を目安に、小刻みに細かく動かします。この時、1本の歯に対して20回以上歯ブラシでこするようにします。

3.当て方

- 歯の噛む面は、くぼみに毛先を水平に当てて細かく小刻みに磨きます。

- 歯の根元は歯と歯ぐきの境目に向けて約45度に歯ブラシを傾け、細かく小刻みに磨きます。

前歯の裏側は、歯ブラシを縦にしてかき出すようにして磨きます。

歯ブラシと歯間ブラシやフロスを一緒に使う

汚れがたまりやすい歯と歯の間のプラークは、歯ブラシだけ使用した場合、たったの60%程度しか落とせません。一方で、歯ブラシと糸ようじを併用すると86%、歯ブラシと歯間ブラシを併用すると95%までプラークを落とせることがわかっています7。

したがって、歯ブラシだけでなく歯間ブラシやフロスといった補助的な清掃道具も使用してお掃除をするとことで、すみずみまでプラークを落とせます。

夜寝る前に時間をかけて歯みがきをする

毎食後歯みがきをするのが理想ですが、歯みがきを1番丁寧にするべき時間は、夜寝る前です。なぜなら、夜は唾液の分泌量が減るからです。

唾液には殺菌作用や食べかす・細菌を洗い流す作用があります。しかし、夜間は唾液の分泌量が減るため、これらの働きが弱まってしまいます。そのため、寝ている間は細菌が増えやすい環境になってしまいます。

このため、夜の歯みがきは丁寧に行い、食べかすやプラークをできるだけ落とすことが重要です。特に朝や昼間が忙しくて歯みがきの時間が作れない人は、夜の歯みがきだけは十分に時間をかけてしっかり歯みがきを行うと良いでしょう。

歯ブラシは1か月で交換する

歯ブラシを数か月間使い続けている人は要注意です。

歯ブラシは消耗品なので、使っているうちに毛が劣化してきます。歯ブラシの寿命は1か月程度であり、歯ブラシが古くなると毛のコシがなくなり、プラーク除去率が下がってしまいます8。

そのため、見た目がきれいであったとしても、歯ブラシは1か月おきに交換する必要があります。

歯周病による口臭かも…とお悩みなら永田歯科医院へ

歯周病は、日本人の約8割がかかっているとされています。それほどに誰しもがかかるリスクのある病気です。

また、歯周病の初期段階では、自覚症状がほとんど見られません。しかし、進行すると以下のような問題が起こります。

- 歯がぐらつき、最終的に歯が抜け落ちる

- 心筋梗塞や脳卒中、糖尿病など「全身疾患」につながる

- 「アルツハイマー病」との関連が指摘されている

- 低体重の出生児が産まれるリスクがある

口臭はもちろん、こうした恐ろしい問題へと発展しかねない歯周病は、早めの治療が必要不可欠です。

永田歯科医院では、咬合検査やCT・レントゲン検査、口臭検査などを行い、細菌に対して適切なアプローチをすることで根本治療が可能です。

- 歯周内科療法

- レーザー治療

- 3DS(専用マウスピースに「薬剤」を入れて歯の表面を除去する治療法)

- 殺菌水(電気分解水)

- エアフロ―(EMS社製)

加えて、失われた歯を再生する「歯周組織再生療法」も可能です。歯周病に対してお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

\専門家と一緒に最適な計画を立てましょう/

まとめ:歯周病治療で口臭も根本から改善しよう

本記事では、歯周病由来の口臭の特徴、原因、対処法についてその方法と医学的根拠について詳しく解説してきました。要点を以下にまとめましたので、おさらいしてみましょう。

- 歯周病由来の口臭は、腐敗臭が強く、持続性があることに加え、歯周病の症状が口臭と同時に起こるという特徴がある。

- 歯周病によって口臭が起こるのは、歯周病を引き起こす細菌の働きによって硫黄成分を含む臭い物質が作られることが大きな原因である

- 口臭は唾液や息のにおいを嗅ぐことで手軽に調べることができる。病院の口臭検査を受ければ、臭いの程度や口臭の原因などさらに詳しく測定することができる。

- 歯周病による口臭を改善させるには、ケアグッズに頼るのではなく、歯周病に対するアプローチが必要である。具体的には歯周病治療を受けること、口腔清掃をしっかり行うことである。

自分に口臭がある、というのはなかなか受け入れられないことかもしれません。しかし、口臭を治すためには、口臭の原因を分析し、原因に対する適切な治療を受けることが重要です。

特に歯周病は口臭だけでなく、歯を失う原因にもなるため、早期発見・早期治療が重要になってきます。「歯周病由来の口臭があるかも?」と思った方は、勇気を出して歯科医院へ行くことをおすすめします。

参考文献

1.厚生労働省 e-ヘルスネット

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/teeth/h-07-001.html

2.Katarzyna Hampelska et al, The Role of Oral Microbiota in Intra-Oral Halitosis J Clin Med.2020 Aug 2;9(8):2484. doi: 10.3390/jcm9082484. PMID: 32748883

3.Y Nakano et al, Methyl mercaptan production by periodontal bacteria. Int Dent J.2002 Jun:52 Suppl 3:217-20.doi:10.1002/j.1875-595x.2002.tb00928.x. PMID: 12090456

4.P A Ratcliff et al, The relationship between oral malodor, gingivitis, and periodontitis. A review. J Periodontol.1999 May;70(5):485-9. doi: 10.1902/jop.1999.70.5.485. PMID: 10368052

5.T A V Pham et al, Clinical trial of oral malodor treatment in patients with periodontal diseases. J Periodontal Res 2011 Dec;46(6):722-9. doi: 10.1111/j.1600-0765.2011.01395.x. Epub 2011 Jul 18. PMID: 21762407

6.Sao-Shen Liu et al, Comparison of oral malodors before and after nonsurgical periodontal therapy in chronic periodontitis patients J Dent Sci. 2017 Jun;12(2):156-160. doi: 10.1016/j.jds.2016.12.004. Epub 2017 Mar 21. PMID: 30895042

7.山本 昇 Interdental BrushとDental Flossの清掃効果について 1975年17巻2号 p.258-264

https://doi.org/10.2329/perio.17.258

8.稲田 芳樹 Scrubbing 法における歯ブラシ線維の損耗に関する研究ーとくに歯みがき圧を考慮して 日本歯周病学会誌 1985年27巻2号 p.352-368

https://doi.org/10.2329/perio.27.352

- 手術自体の痛みが不安で、踏み切ることができない

- 治療がうまくいくかどうか、長期的に問題なく使えるかが不安

- どの医師に治療を任せるべきか選ぶのが難しい

そんなあなたには、オールオン4の治療を専門に行う、東京都立川市柏町にある「永田歯科医院」がおすすめです!

- オペ中の痛みや恐怖心等を感じない「睡眠無痛治療」を実施しています。

- インプラントには10年間の保証が付いておりますので、ご安心ください。

- 埋入実績5,000本以上の経験豊富な医師が治療します。

まずはお気軽にご相談ください。

\専門家と一緒に最適な計画を立てましょう/