「定期的に歯科医院に来て、歯石を取りましょう」と言われて、歯の表面を機械でキーキー、器具でカリカリされた……そんな経験はありませんか?

そもそもなぜ歯石はつくのでしょうか。「歯石がつきにくくなる方法があるなら知りたい」「できることなら来院回数を減らしたい」そんな風に思う方もいらっしゃるかもしれません。

実は歯石は磨き残しがあることでできます。なぜなら歯石はプラークが固まることでできるからです。

毎日の歯みがきが不十分だと、日々の生活でプラークはどんどん蓄積されていき、歯石の原因となります。

さらに、できてしまった歯石を放置することで、歯周病の原因にもなります。歯周病は、日本人が歯を失う原因ランキング1位となっています。

自分ではちゃんと磨いているつもりなのに、歯科医院では磨き残しや歯石がついている、とよく言われる方もいるかもしれません。

そのような方のために、この記事では、なぜ歯石ができるのか、歯石をそのままにするとどのような悪影響があるのか、歯石を予防するためにはどんなことに気を付けたら良いのか、わかりやすく解説しますので、ぜひ今後の生活の参考にしてください。

歯石はなぜできるのか?2つの理由をわかりやすく解説!

そもそも歯石はなぜできるのでしょうか。その理由として、大きく2つ挙げられます。

- 磨き残しがあるから

- 歯石が出来やすい場所があるから

磨き残しがあるから

歯石は、プラークが固まってできたものです。つまり、日々のお手入れで落としきれていないプラークがあると歯石の原因になります。

補足:プラークとは?

プラークは細菌の固まりで、歯垢と呼ばれることもあります。食べかすのことではありません。

人間の口の中には、およそ400から700種類以上と非常に多くの種類の細菌が生息しています。

普段は細菌同士でバランスをとって生息していますが、歯磨きが不十分であったり、糖分を多く取ったりすると細菌がねばねばした物質を作り出し、歯の表面にくっつきます。この粘着質な細菌の塊がいわゆるプラークです。

プラークは、およそ食後8時間から形成されはじめ、時間の経過とともに細菌の種類が増えていき、厚みが増していきます。そしておよそ2日ほどで固まりはじめ、約2週間の間に歯石になるとされています。

プラークと歯石の違いは、硬さです。プラークはねばねばしており歯にこびりついているものの、やわらかいため歯ブラシや歯間ブラシ、フロスといったお掃除道具で落とせます。一方で、歯石は硬く石のようになっているため、自宅で落とすことが困難です。そのため、歯石は専用の器具を使わないと落とせません。

日々の歯みがきでしっかりプラークを落とすことができていないと、プラークがどんどんたまっていき、あっという間に歯石ができてしまいます。

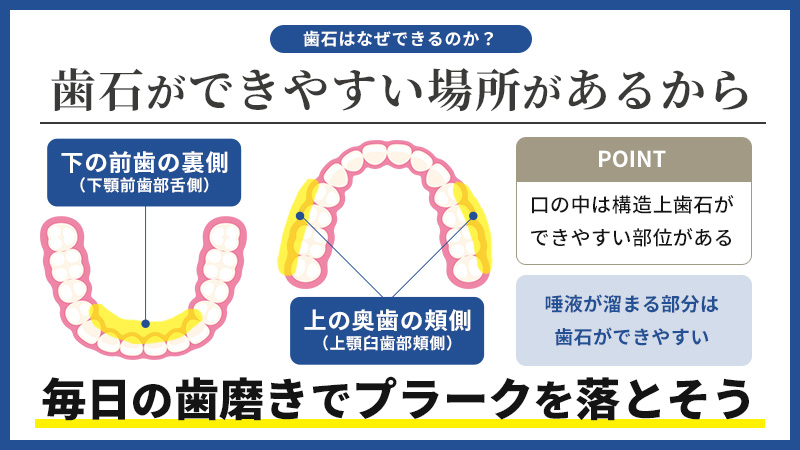

歯石ができやすい場所があるから

口の中の構造上、下の前歯の裏側と上の奥歯の頬側の2か所は歯石ができやすい部位です。歯石の一部は、歯の周りにくっついたプラークが唾液中のリン酸やカルシウムと反応して固まることでできます。

ここで、唾液は唾液腺と呼ばれる器官で作られます。唾液の大部分を作る唾液腺には耳下腺、顎下線、舌下線の3つがあります。唾液腺で作られた唾液は管を通って口の中にある出口(唾液腺開口部という)から分泌されます。

したがって、以下の場所は唾液が出てくる出口に近いため、歯石ができやすくなります。

| 下の前歯の裏側(下顎前歯部舌側) | 舌の下の、舌小帯の付け根には舌下小丘と呼ばれる、舌下線と顎下線で作られた唾液が出てくる出口があるため、下の前歯の裏側は歯石ができやすいです。 |

|---|---|

| 上の奥歯の頬側(上顎臼歯部頬側) | 上あごの頬側の粘膜に、耳下腺で作られた唾液が出てくる出口があります。このため、近くの上の奥歯の表側も歯石ができやすい場所です。 |

このように口の仕組み上、唾液がとどまりやすい場所は、プラークと唾液が反応しやすいため、歯石ができやすくなってしまいます。

補足:歯石の種類について

実は歯石には2種類あります。歯肉の上か、歯肉の下にできるかで区別されており、それぞれ歯肉縁上歯石と歯肉縁下歯石と呼ばれています。それぞれプラークが固まってできるという点では共通ですが、いくつか異なる点があります。

・歯肉縁上歯石(しにくえんじょうしせき)

歯肉より上にできる歯石を歯肉縁上歯石(しにくえんじょうしせき)と呼びます。

歯の表面についたプラークが長時間とどまっていると、プラークが唾液の中に含まれるリン酸やカルシウムと反応し、石のように硬くなることで歯石になります。

色は白〜黄白色で、歯肉の上にできるので目で見ることができ、硬さも比較的柔らかいため、取り除きやすい歯石です。

・歯肉縁下歯石(しにくえんかしせき)

歯肉より下の、歯の根っこの表面にできる歯石を歯肉縁下歯石(しにくえんかしせき)と呼びます。

プラークがついたままの状態が続くと、歯肉に炎症が生じ、歯と歯茎の間にある歯肉溝と呼ばれる溝がどんどん深くなっていきます。これを歯周ポケットと呼びます。

深くなった歯周ポケット内では、歯肉溝滲出液と呼ばれる血液由来の体液が増加します。この滲出液中のリン酸やカルシウムとプラークが反応することで歯石となります。

色は黒っぽい色をしており、歯肉縁上歯石と比較すると硬いです。歯肉の奥の根っこの表面につくので、目で見えづらいため、取り除くのが難しいです。

2つの歯石の特徴を表にまとめると、以下の通りです。

| 歯肉縁上歯石 | 歯肉縁下歯石 | |

|---|---|---|

| できる場所 | 歯肉より上、歯の表面 | 歯肉の下、歯の根っこの表面 |

| プラークが固まる要因 | 唾液 | 歯肉溝滲出液 |

| 肉眼で見えるか | 見える | 歯肉の奥なのでほとんど見えない |

| 色 | 白や黄白色 | 黒や茶褐色 |

| 硬さ | 比較的柔らかい | 固く強固にこびりついている |

歯石ができやすい人の特徴

歯石ができやすい人には、以下のような特徴があります。

- 歯みがきが十分にできていない

- 歯並びが悪い

- 生まれつきの唾液の性質

- 口が乾いている

- 喫煙している

歯みがきが十分にできていない

歯みがきが十分にできていないと、歯石ができやすくなります。前述の通り、歯みがきで落としきれずに残ったプラークが唾液と反応することで歯石が作られます。そのため、磨き残しが多いと歯石ができやすくなります。

歯並びが悪い

歯並びが悪い人は歯石が付きやすい傾向にあります。これは、歯並びが悪いことによって細部に至るまでプラークを落としきることが難しくなるからです。歯並びが原因で磨き残しが増える結果、歯石がつきやすくなってしまいます。

生まれつきの唾液の性質

生まれつきの唾液の性質によって、歯石ができやすい人もいます。以下のような特徴がある人は、歯石が付きやすい傾向にあります。

- 唾液に含まれるリン酸やカルシウムなどのミネラル成分が多く、唾液がアルカリ性に近い人

- 唾液の量が多い人

口が乾いている

口が乾いている人は、歯石がつきやすくなります。前述の通り、唾液が多くても歯石の原因になりますが、少ない場合もできやすくなります。

これは、唾液には汚れを洗い流す作用があるため、唾液が少ないと歯垢が口の中にとどまりやすくなり、歯石の原因となるからです。

口の中が乾燥する原因には、以下のようなものが挙げられます。

- 口呼吸が癖になっている

- ストレスや疲労

- 加齢

- 薬の副作用

喫煙している

タバコを吸う人の口の中は歯石がつきやすい環境になります。タバコを吸うことで口の中に以下のような変化を引き起こします。

- 粘着質なタールが歯に付着し、プラークがつきやすくなる

- タバコに含まれるニコチンの作用で唾液の分泌量が減るため、汚れがとどまりやすくなる

このようなタバコの悪影響により、歯石がつきやすい状態を作り出してしまいます。

歯石が及ぼす悪影響

歯石は、放置していてはいけません。というのも、さまざまな悪影響を及ぼすからです。

以降では、具体的な悪影響について紹介します。

- 細菌のすみかになる

- 放置すると歯周病が進行する

細菌のすみかになる

歯石の表面にはたくさんの穴が空いているため、プラークが大量にくっつきやすい構造となっており、細菌の棲み処になってしまいます。

実は、歯石自体には病原性はありません。しかし、歯石を顕微鏡で見てみると、表面がデコボコして穴がたくさん開いている様子が見えます。そのため、歯石の表面はプラークがつきやすく、細菌の格好の棲み処となってしまいます。ちなみにプラーク1gの中には1億から10億もの細菌が存在し、これは大腸の細菌数とほぼ同じと言われています。

したがって、歯石があることによって、大量の細菌の温床となり、口腔内を不潔な環境にしてしまいます。

放置すると歯周病が進行する

歯石をそのままにしておくと、歯周病の発症、進行につながってしまいます。

歯の根元と歯ぐきの間にある歯肉溝の中にプラークがたまり、歯石ができると、さらなるプラークがつき、大量の細菌が定着してしまいます。

ここで、プラークの中には、歯周病の原因となる病原性が強い細菌たちがいます。これらの細菌は歯肉溝に入り込み、細菌は毒素を出し続けます。

この細菌達の活動によって歯肉が炎症を起こすことで歯肉が腫れていき、歯周ポケットが形成されていきます。進行すると歯肉が壊され、歯周ポケットはより深くなり、歯周病を引き起こします。

歯周病になると進行とともに歯を支えている骨が溶けてしまうため、重症化すると歯が揺れるようになり、最悪の場合、歯を抜かないといけない状況になってしまいます。歯周病初期は自覚症状がほとんどないため、痛みや違和感といった症状が出るころにはかなり進んでしまっていることが多いです。

日本人が歯を失う原因で最も多いのは歯周病です。2018年に公益財団法人8020推進財団が実施した「第2回永久歯の抜歯原因調査」によると、歯を失うことになった原因で一番多いのが歯周病(37.1%)、2番が虫歯となっています1。

歯周病は自然に治ることはありません。将来、自分の歯を失わないためにも、歯周病の発症と進行に深く関係がある歯石は早急に対処する必要があります。

歯石を予防する4つの方法

それでは、歯石を予防する方法を4つ紹介します。

- 歯みがきの方法を工夫する

- 歯ブラシと他の清掃用具を一緒に使う

- 夜寝る前にしっかり磨く

- 歯ブラシは1か月で交換する

歯みがきの方法を工夫する

歯石の原因であるプラークが残らないように、毎日のお手入れをしっかりすれば歯石がつきにくくなります。プラークは食後数時間で形成されるため、日々どんどん蓄積されていきます。そのため、毎日しっかりとプラークを落とすことが重要です。

ここで、「磨いている」ことと、「磨けている」ことは別物です。自分ではしっかり磨いていると思っていても、実際は十分に磨けていないことが多いです。

特に汚れがつきやすい場所は、歯の噛む面、歯と歯の間、歯と歯茎の境目の3か所です(図)。口腔内にプラークができるだけ残らないようにするために、以下の点に気を付けるとよいでしょう。

歯みがきをするときは、歯ブラシの力加減、磨き方、当て方に注意する必要があります。

| 1.力加減(図) | 力を入れてゴシゴシ磨くと、歯がすりへる、歯肉から血が出る原因になりますので、軽い力で磨くことが大切です。理想の力加減は100g~200gの圧力であり、歯に当てたときに歯ブラシの毛先が広がらない程度が目安となります。また、歯ブラシを持つときはペンを持つように持つと細かい動作がしやすくなります。 |

|---|---|

| 2.磨き方 | 磨く時は、5~10mmの幅を目安に、小刻みに細かく動かします。この時、1本の歯に対して20回以上歯ブラシでこするようにします。 |

| 3.当て方 | ・歯の噛む面は、くぼみに毛先を水平に当てて細かく小刻みに磨きます。 ・歯の根元は歯と歯茎の境目に向けて約45度に歯ブラシを傾け、細かく小刻みに磨きます。 ・前歯の裏側は、歯ブラシを縦にしてかき出すようにして磨きます。 |

自己流の歯みがきになっているかもしれない…と思った方は、かかりつけの歯科医院にて、歯科医師や歯科衛生士による口腔清掃指導を受けることをおススメします。模型や歯ブラシの実物を用いて、わかりやすく教えてくれますよ。

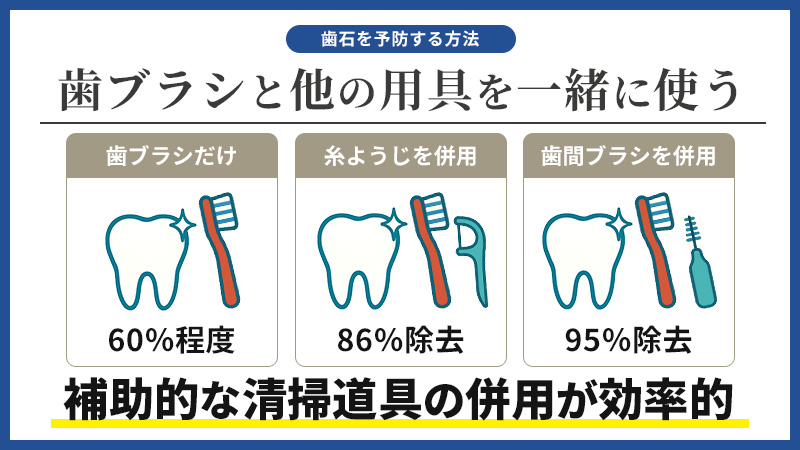

歯ブラシと他の清掃用具を一緒に使う

汚れがたまりやすい歯と歯の間のプラークは、歯ブラシだけ使用した場合、たったの60%程度しか落とせません。

一方で、歯ブラシと糸ようじを併用すると86%、歯ブラシと歯間ブラシを併用すると95%までプラークを落とすことができることがわかっています2。

したがって、歯ブラシだけでなく歯間ブラシやフロスといった補助的な清掃道具も使用してお掃除をするとことで、すみずみまでプラークを落とすことができます。

また、歯と歯の間の隙間の大きさは個人差があるので、適切な歯間ブラシのサイズがわからない場合はかかりつけ医に相談してみましょう。

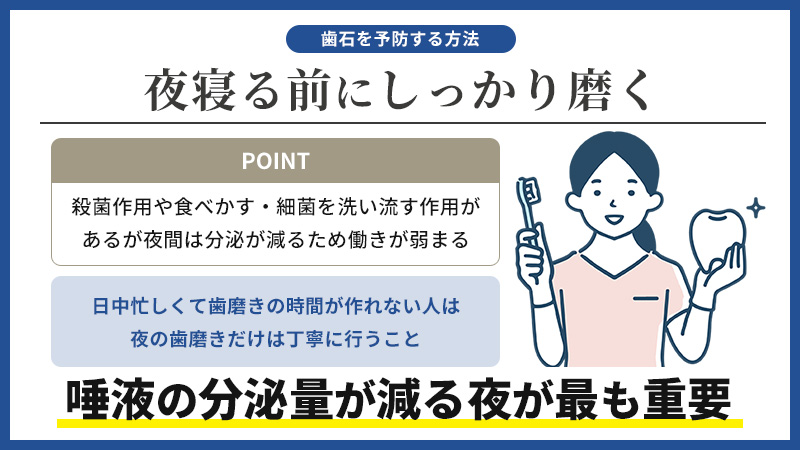

夜寝る前にしっかり磨く

毎食後歯みがきをするのが理想ですが、歯みがきを1番丁寧にするべき時間は、夜寝る前です。なぜなら、夜は唾液の分泌量が減るからです。

唾液には殺菌作用や食べかす・細菌を洗い流す作用があります。しかし、夜間は唾液の分泌量が減るため、これらの働きが弱まってしまいます。そのため、寝ている間は細菌が増えやすい環境になってしまいます。このため、夜の歯みがきは丁寧に行い、食べかすやプラークをできるだけ落とすことが重要になってきます。

特に朝や昼間が忙しくて歯みがきの時間が作れない人は、夜の歯みがきだけは十分に時間をかけてしっかり歯みがきを行うと良いでしょう。

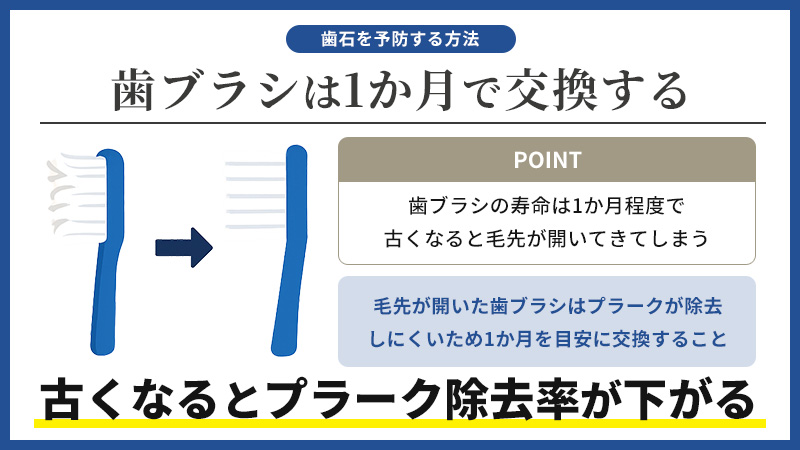

歯ブラシは1か月で交換する

歯ブラシを数か月間使い続けている人は要注意です。

歯ブラシは消耗品なので、使っているうちに毛が劣化してきます。歯ブラシの寿命は1か月程度であり、歯ブラシが古くなると毛のコシがなくなり、プラーク除去率が下がってしまいます3。そのため、見た目がきれいであったとしても、歯ブラシは1か月おきに交換する必要があります。

日々の歯みがきでプラークをできるだけ落とすことは重要ですが、自分の力で完璧に100%のプラークを落としきることは難しいため、どうしても部分的に歯石がついてしまうことがあります。そのため、痛いところがなくても定期的に歯科医院に行き、歯石除去を受けることをおすすめします。

歯並びをきれいにすることで歯石は防げる

歯並びを綺麗にすることで歯みがきがしやすくなるので、歯石がつくのを防げます。

歯が重なって並んでいたり、歯のはえている方向が本来あるべき方向から大きくずれていると、歯ブラシの毛先が届かない場所が出てきてしまい、うまく磨けないことがあります。

その結果、プラークを十分に落としきることが難しくなるため、結果として歯石ができやすくなってしまいます4。

歯並びを良くすることで、歯ブラシが歯に当たりやすくなるため、しっかりと磨くことができれば歯石予防だけでなく、虫歯・歯周病予防にもなるため、自分の歯を守ることにつながります。

歯並びは、歯科矯正治療で改善することができるため、歯並びが気になるという方は歯科矯正治療を検討するとよいでしょう。

歯石ができてしまった時の対処法

プラークとは異なり、歯石は石のように固いため、歯ブラシで落とすことができません。そのため、歯科医院にて専用の器具を使って落とす必要があります。

- 歯肉縁上歯石を取る

- 歯肉縁下歯石を取る

歯肉縁上歯石を取る

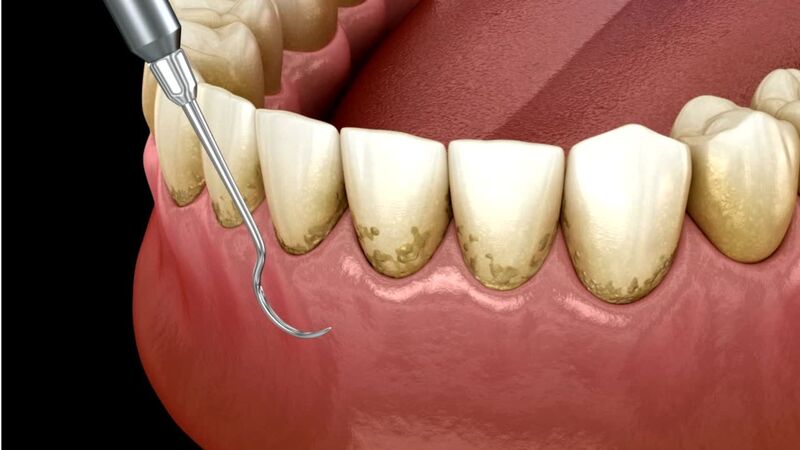

歯肉の上についている歯肉縁上歯石は比較的柔らかいため、歯科用の機械や器具を使って取り除けます。

歯肉縁上歯石は歯科医院にて、超音波スケーラーと呼ばれる機械で水をかけながら振動を加えることで取り除くことができます。歯石が細かい隙間についていて、超音波スケーラーの先端が入らない場合は、手用スケーラーと呼ばれる金属の器具を用いて取り除きます。この治療をスケーリングと呼びます。

歯肉縁上歯石は、歯石がそこまで固くないのと、ついている部分を目で見ることができるので、比較的取り除きやすいです。

歯肉縁下歯石を取る

歯肉縁下歯石は歯科用の器具を使って除去するか、場合によっては手術で取り除くことになります。

歯肉縁下歯石は歯周ポケットの奥深くで強固にこびりついているため、器具を歯肉の奥深くまで入れる必要があり、基本的に局所麻酔をして痛みがない状態で行います。

歯肉縁下歯石を除去する治療は、大きく分けて以下の2つあります。

- スケーリングルートプレーニング(SRP)

- フラップ手術(歯肉剥離掻把術)

スケーリングルートプレーニング(SRP)

スケーリングルートプレーニング(SRP)は、専用の器具を使って歯周ポケットの奥についている歯石や汚れを取り除き、細菌に汚染された歯の根っこの表面をきれいにする治療です。手用スケーラーと呼ばれる器具や、超音波スケーラーを用いて行われます。

歯肉縁下歯石は歯肉で隠れてしまい、ほぼ目で見えないのと、根っこの表面に強固にくっついているため、歯科医師の手指の感覚に頼る場面があります。そのためSRPは非常に専門性の高い処置であり、歯科医師の経験と技術力に左右されます。

また、歯周ポケットが深くSRPを行っても歯石が取り切れない場合は、手術を行って歯石を取ります。

フラップ手術(歯肉剥離掻把術)

フラップ手術(歯肉剥離掻把術)は、麻酔をして歯肉を切って開き、汚染された根っこの表面を目で見える状態にして、汚れや歯石などを徹底的に除去してきれいにする手術です。

歯石が歯周ポケットの奥につくほど、治療も大がかりになってしまうので、定期的な検診で早期発見・早期治療を行い、重症化を防ぐことがとても大切です。

補足:歯石を取ることで起こること

歯石をとることで、以下のような症状が起こることがあります。

| 歯茎が下がる | 歯石をとることで歯肉の炎症が収まり、腫れが引いてきます。その結果、歯肉が下がって、歯が長くなったように見えることがあります。 |

|---|---|

| 知覚過敏がおこる | 歯石で根っこの表面がおおわれていると、歯石を取ることで表面があらわになり刺激が伝わりやすくなるので、一時的にしみるようになることがあります。 |

| 歯周病が重度の人は歯がぐらつく | 歯周病が進んでいる人は、歯石によって周りの歯と連結されて歯が支えられているような状態になっていることがあります。このような場合は歯石を取り除くことで、歯が揺れるようになります。しかし、これはもともと歯周病が進行して骨がとけているのが原因であって、歯石をとったことが直接的な原因ではありません。 |

上記のような、一見デメリットにおもわれる症状が出ることがありますが、前述の通り歯石は細菌の温床になるため、きれいに取り除いて健康な歯肉に戻すことが非常に大切です。

歯石の除去や予防歯科なら永田歯科医院へ

歯石は、ご自宅でセルフケアができます。日々の歯磨きでしっかりと除去することで、歯周病などの予防にもつながります。

とはいえ、しっかりとケアできているつもりでも意外と溜まりやすいため、注意しなければいけません。

永田歯科医院では、歯のメンテナンスによる予防治療にも力を入れています。「精密検査」でお口の現状を把握し、適切なメンテナンスや治療を行います。

少しでもお口の中が気になる方は、健康的な歯を維持していくためにも、ぜひお気軽に来院ください。

まとめ:歯石ができる原因を知って正しくケアをしよう

歯石は、不十分な歯みがきで残ったプラークが固まることでできます。歯石を放っておくとさらなるプラークの温床となり、歯周病の発症、進行につながるため、注意が必要です。

歯石がつくのを予防するために自宅でできることは、プラークをできるだけ落とすことです。そのためには、歯ブラシの当て方を意識し、フロスや歯間ブラシを併用し、時間をかけて丁寧に歯を磨くことが必要です。

また、もし歯石がついてしまった場合は、歯ブラシでは落とせないため、歯科医院にて専用器具を用いて取り除くことが必要になります。

歯みがきが十分にできているかの確認や、ついてしまった歯石を落とすためにも、定期的な来院がかかせません。痛みなどの症状がなくても、定期的にかかりつけの歯科医院にいくことをおすすめします。

参考文献

1.公益財団法人8020推進財団 第二回永久歯の抜歯原因調査報告書

https://www.8020zaidan.or.jp/databank/eikyushi.html

2.山本 昇 Interdental BrushとDental Flossの清掃効果について 1975年17巻2号 p.258-264

https://doi.org/10.2329/perio.17.258

3.稲田 芳樹 Scrubbing 法における歯ブラシ線維の損耗に関する研究ーとくに歯みがき圧を考慮して 日本歯周病学会誌 1985年27巻2号 p.352-368

https://doi.org/10.2329/perio.27.352

4.河内 準治 New Malposition Indexによる歯列不正の程度と歯周病との関係 日本歯周病学会誌 1986年28巻4号 p.980-991

https://doi.org/10.2329/perio.28.980

- 手術自体の痛みが不安で、踏み切ることができない

- 治療がうまくいくかどうか、長期的に問題なく使えるかが不安

- どの医師に治療を任せるべきか選ぶのが難しい

そんなあなたには、オールオン4の治療を専門に行う、東京都立川市柏町にある「永田歯科医院」がおすすめです!

- オペ中の痛みや恐怖心等を感じない「睡眠無痛治療」を実施しています。

- インプラントには10年間の保証が付いておりますので、ご安心ください。

- 埋入実績5,000本以上の経験豊富な医師が治療します。

まずはお気軽にご相談ください。

\専門家と一緒に最適な計画を立てましょう/