虫歯で黒くなって穴が開きボロボロ……。

歯がゆれてグラグラ。歯並びが悪くて、噛みにくくて、入れ歯が合わなくて、ガタガタ……。

こんなボロボロの状態の歯では人前に出るのも恥ずかしいし、歯医者へ行くにも、どんな治療をするんだろう?どれくらい期間とお金がかかってしまうんだろう?と悩んでいる人もいるでしょう。

そのボロボロの歯は必ず歯科治療で治すことができます。そのためにはまず、何が原因でどういう状態になっているかを知っておくことがおすすめです。

自分で虫歯だと思っていても実は別の原因があったり、痛みがなくてもいつの間にか重症になっていて抜歯になってしまったりなど、歯医者でみてもらうと自分の予想外の治療方針となり、想像以上に治療回数や費用がかかってしまうからです。

この記事では、どんな状態であればどんな治療が必要か、その治療期間、費用について具体的に詳しく解説していきます。歯医者へ行く前に、事前にイメージを持ち心の準備をするための参考にしてみてください。

ボロボロの歯の治療法は、原因と現在の状態で決まる!

ボロボロの歯の治療は、その歯が一体何が原因でどんな状態になっているかによって、さまざまです。

歯がボロボロになる原因には、虫歯や歯周病だけでなく被せ物や入れ歯、噛み合わせの問題など複数の原因が考えられ、その原因に対する治療法も異なり、その重症度によっても治療内容が変わってくるからです。そしてその期間や費用も変わってきます。

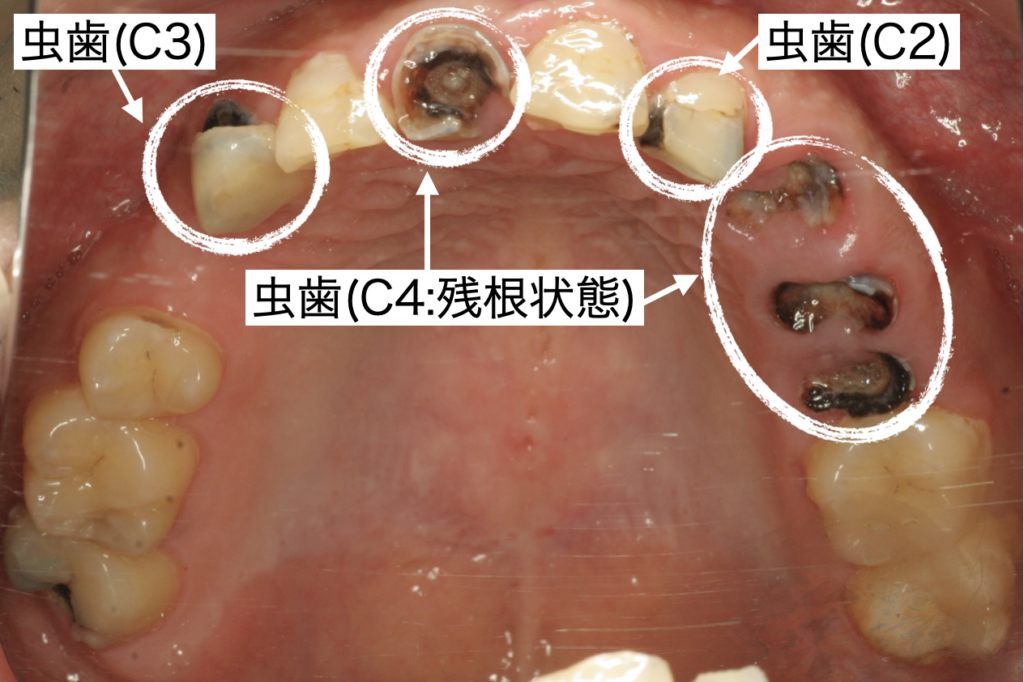

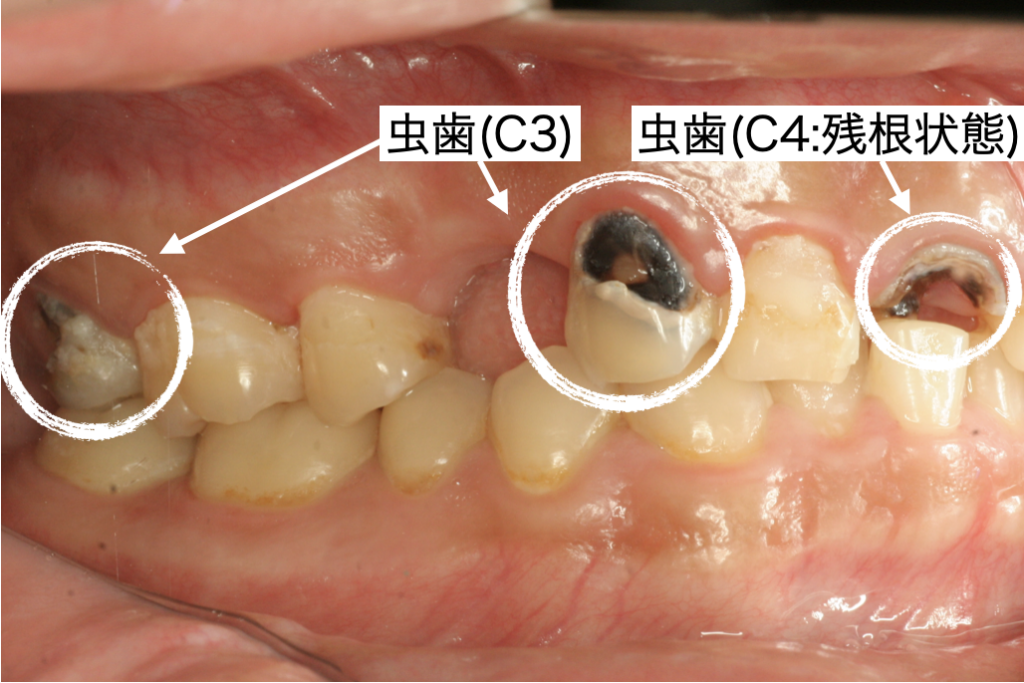

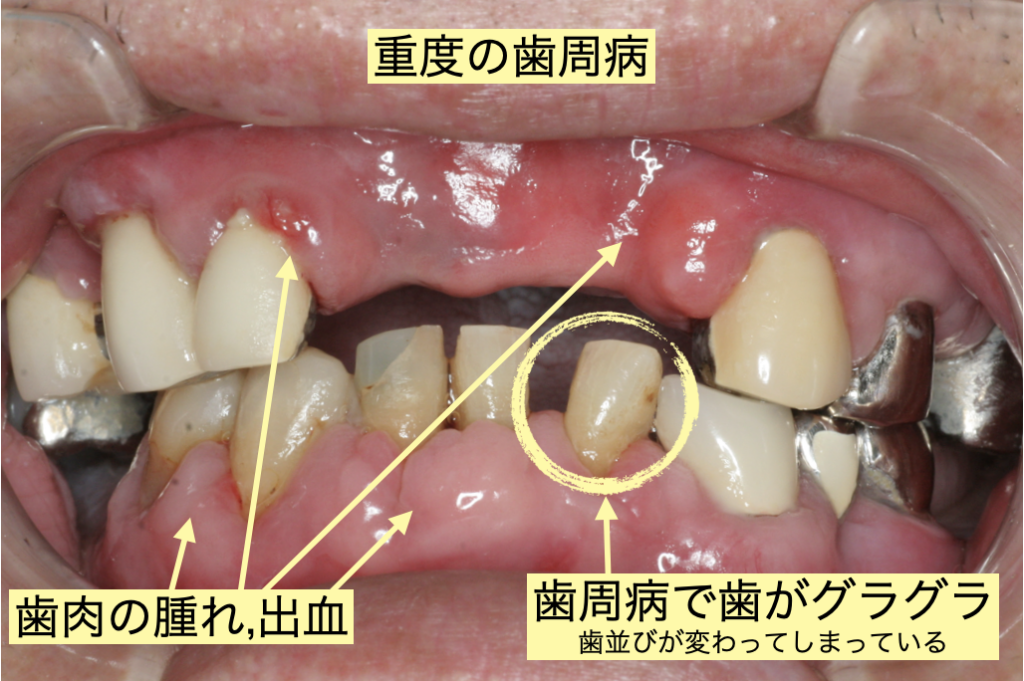

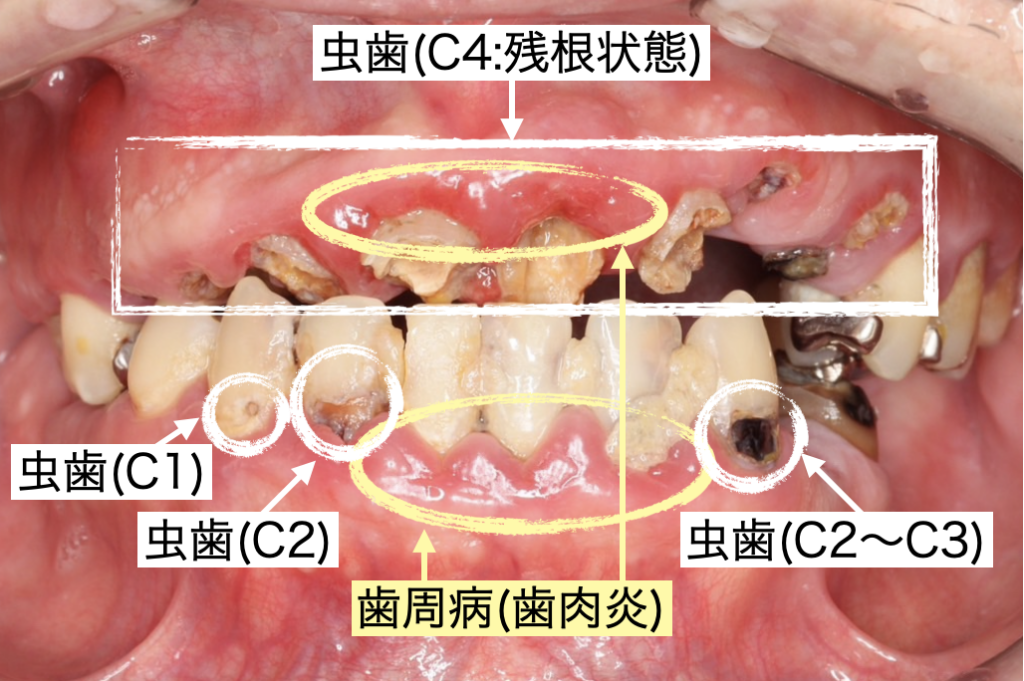

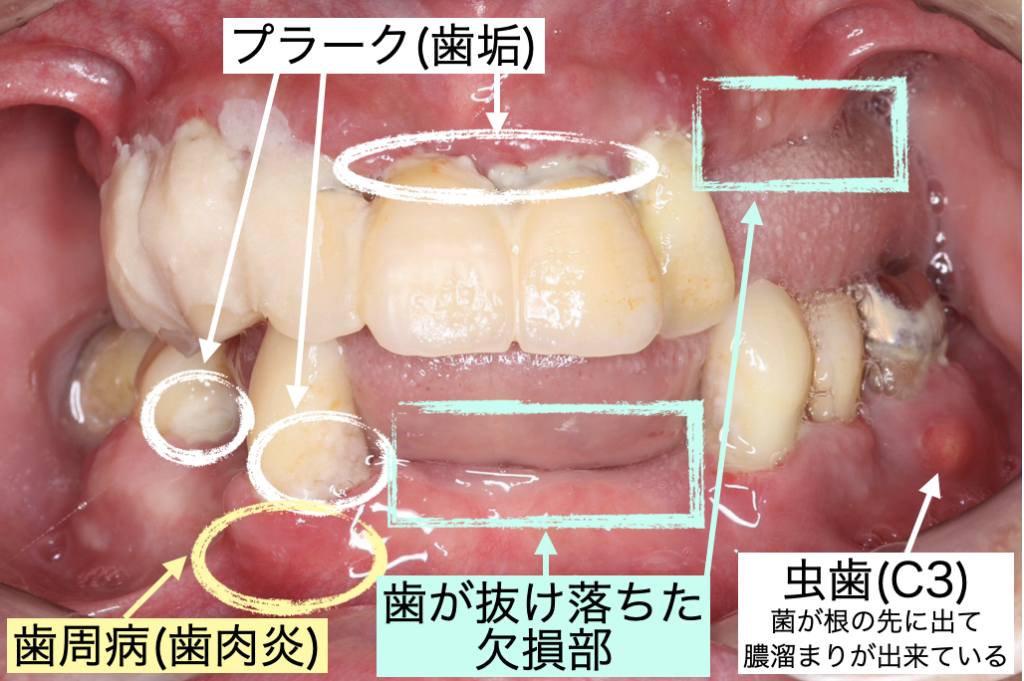

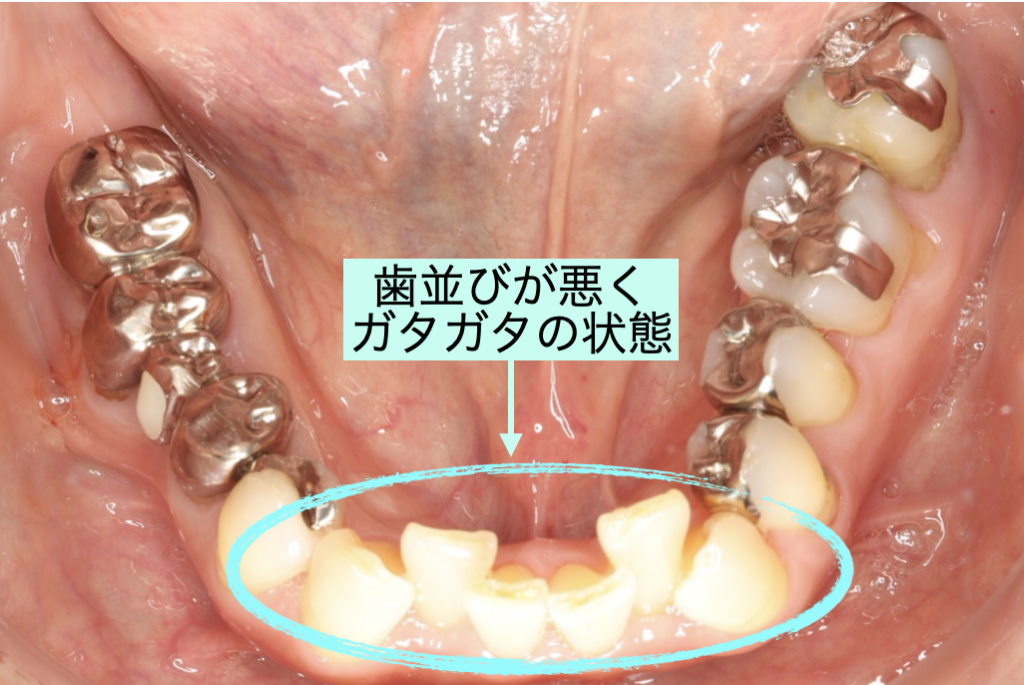

具体例の写真を紹介します。

このケースは、虫歯が原因でボロボロになっている状態です。

このケースは、歯周病が原因で歯もグラグラ、歯肉もブヨブヨに腫れている状態です。

ここからは、虫歯と歯周病などさまざまな原因が複数存在し、全体がボロボロになっているケースをいくつかご紹介します。

このように、口の中全体がボロボロといっても、歯1本1本によって原因や重症度が異なるので、治療は複合的になることが多いです。

ボロボロの歯が、何が原因でどういう状態になっているか、歯科医院できちんと検査して診断してもらえば必ず治せるので、必要な治療を選択しましょう。

具体的に、歯をボロボロにしている原因によってどんな状態になるか、また、その治療法についてそれぞれ解説していきます。各治療法の期間や費用については、「ボロボロの歯の治療は回数や期間、費用がかかることがほとんど」で解説します。

虫歯が原因で、歯が黒く穴が開きボロボロになっている:虫歯の治療が必要

虫歯(専門用語で「う蝕」)が原因でボロボロになっている場合、歯が黒くなったり穴が開いたりしている状態です。

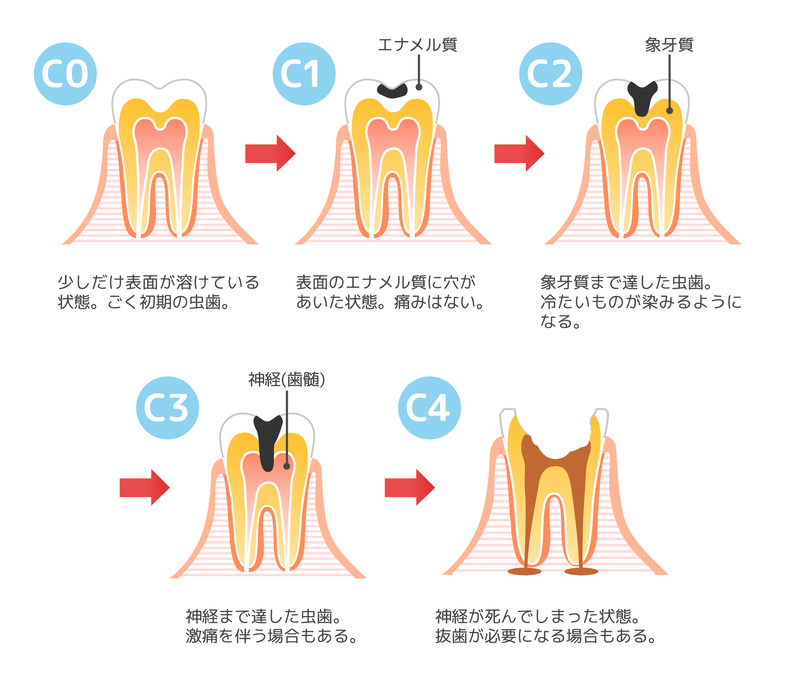

虫歯と進行と治療:歯科のイラスト

虫歯の進行度によってその状態や治療法は次のように変わります。

C0.初期の虫歯で穴は開いていない状態:適切なケアや再石灰化で進行予防する

ボロボロの歯の中でも、場所によってはまだ初期の虫歯で穴が開いてない部分もある可能性があります。

穴が開いていない初期の虫歯は、歯の表面が白くなったり茶色になっていたりザラザラしていたりします。この場合は、適切なセルフケアや、フッ素の入ったフッ化物を適切に応用して再石灰化を図り、さらにボロボロにならないよう進行予防することが大事です1,2。なぜなら、一度穴が開いてしまった虫歯は、基本的には自然な治癒が難しいからです。

穴が開く手前の初期の虫歯とは、虫歯菌が産生する酸のせいで歯表面のミネラル成分が溶けた“脱灰”状態のことで、元の状態に戻ることを“再石灰化”といいます。脱灰の進行を予防し再石灰化させるためには、次の3つの対処が必要です。

- 歯ブラシなどのセルフケアを徹底する

- 間食を減らすなど食生活を改善する

- 適切なフッ化物を応用する

歯ブラシなどのセルフケアを徹底する

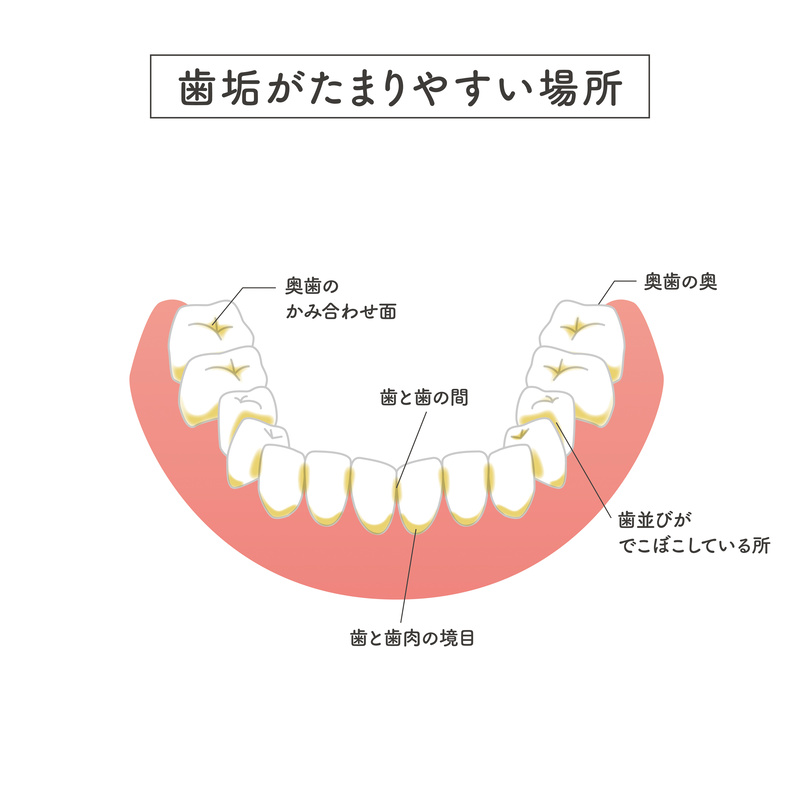

虫歯菌が蓄積して歯を溶かす酸を産生する巣窟=“プラーク”を溜め込まないよう、歯ブラシや歯間ブラシ、フロス(糸ようじ)での清掃を徹底する必要があります。

間食を減らすなど食生活を改善する

常に何かを食べている状態だと、口の中の環境が酸性になり、虫歯菌が酸を産生する活動が活発になります3。ダラダラと間食をしている場合、常に虫歯菌が活発に酸を出して歯を溶かし、虫歯が進行しやすくなっています。特に糖分を含む間食は減らし、朝昼晩の3食をメインにし、食後の歯磨きをしっかり行う必要があります4。

適切なフッ化物を応用する

フッ素の入ったフッ化物には、脱灰を抑え再石灰化を促す効果があると知られ2,5,6,7、その実績には世界中で長い歴史があります8。

フッ化物を歯に塗ることで、虫歯で穴が開いてしまうのを抑制したり、脱灰して白くなった範囲を小さくしたり、ザラザラになった面をなめらかに戻す効果が期待できます9。歯科医院でフッ化物の入った薬を歯に塗ってもらったり、フッ化物の入った歯磨き粉やうがい薬、ガムなどを利用したりするとよいでしょう。

こうした対処を行い、まだ穴が開いていない初期の虫歯が進行するのを予防しましょう。また、これらの対処は、初期の虫歯だけでなくボロボロの歯全体に有効な対処でもあるので、ボロボロの歯の治療を受ける際にも常に心がけることが推奨されます。

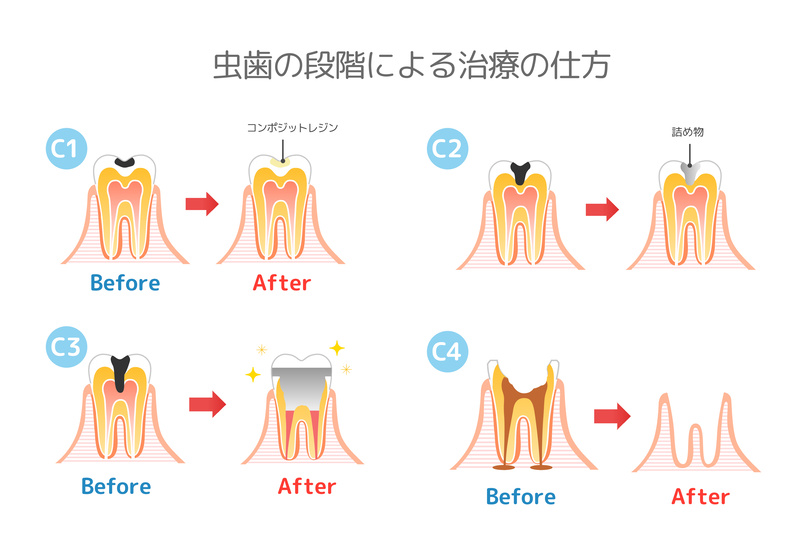

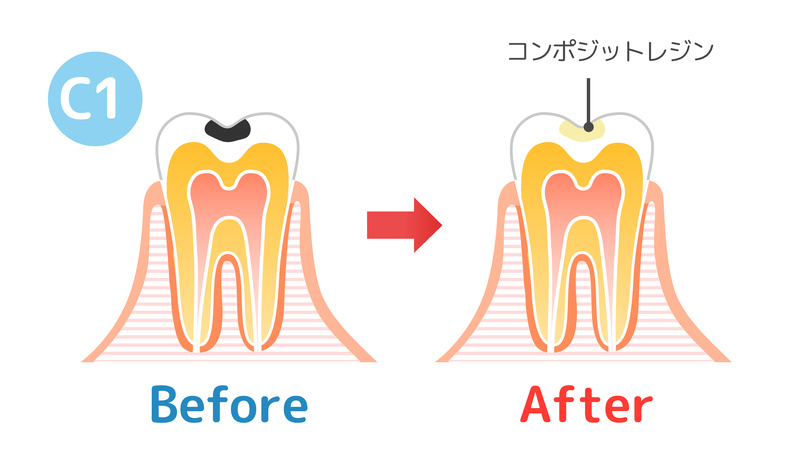

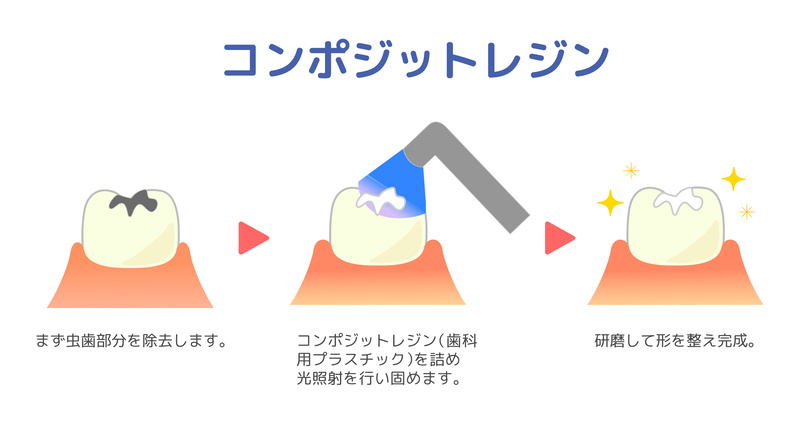

C1.エナメル質まで進行し小さな穴が空いた状態:コンポジットレジンで詰める

虫歯で穴が開き、その穴がまだ表面のエナメル質に限定した状態では、その虫歯部分を削り取り、コンポジットレジンという歯科用プラスチックで詰める治療が必要になります。

一度穴が開いてしまうと、その穴にプラークが蓄積して虫歯菌が酸を産生し続け、さらに虫歯が進行してしまうため、虫歯部分を削り取り埋める必要があるからです。

歯の健康な部分は削らないように注意しながら虫歯部分を取り除き、コンポジットレジンを接着させる薬を塗り、コンポジットレジンを詰めていき、最後に形を整えたり研磨したりします。

虫歯で穴が開いてしまっても、まだエナメル質内におさまっている程度の虫歯なら、早期に虫歯を取り除いて詰めてもらう治療を受けましょう。また、進行予防のためには、C0の対処で説明した3つの方法も心がけましょう。

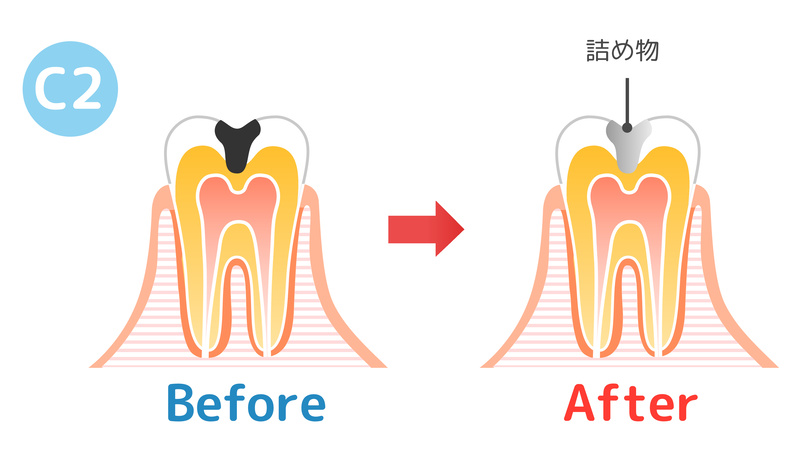

C2.象牙質まで進行し大きな穴が開きしみる状態:各種詰め物と必要なら神経保護(覆髄)を行う

虫歯が進行して開いた穴が大きく深くなり、エナメル質の下層の象牙質にまで到達した状態では、冷たいものがしみたり甘いもので痛みが出たりしており、この場合も虫歯部分を削り取って詰め物をする治療が必要になります。

象牙質の下は神経(歯髄)のある層になっており、象牙質にまで進行した虫歯は神経(歯髄)を刺激したりいずれ神経(歯髄)まで蝕んだりしてしまうため、虫歯部分を取り除く必要があり、虫歯を取り除いた後も詰め物で覆わないと神経の層(歯髄)へすぐ刺激がいくため日常的にしみてしまいます。

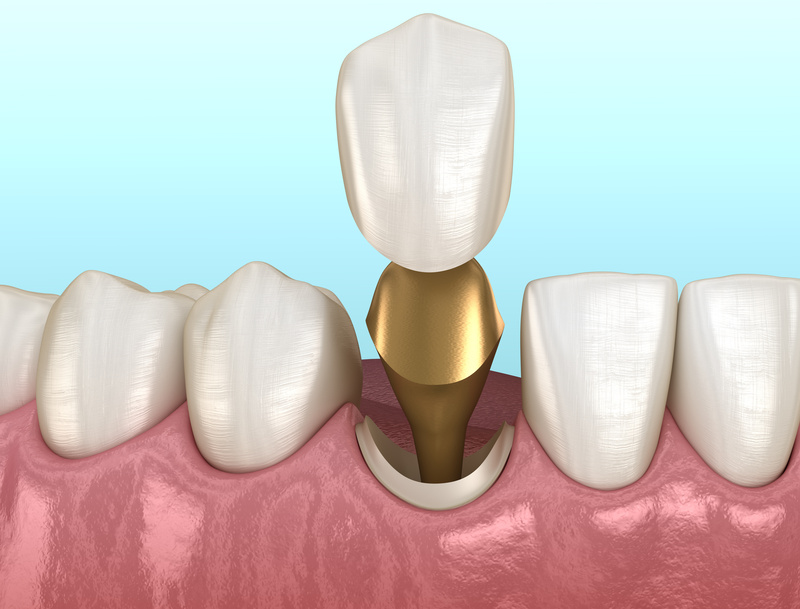

詰め物は、C1の時に使われる直接詰めるコンポジットレジンのほか、型取りをして模型を作り間接的に作る詰め物(インレー、アンレー)や被せ物(クラウン)があり、金属やセラミックなどさまざまな材料が使われます。もし虫歯が深く神経(歯髄)に到達しそうな状況で、なんとか神経(歯髄)を残せる可能性のある場合には、詰め物をする前に神経(歯髄)を保護する薬を詰めることがあり、この方法を“覆髄”といいます。

象牙質にまで到達したC2から、しみるなどの日常的な症状が出てきますが、基本的には歯自体や神経(歯髄)は残すことができる状態なので、しっかり虫歯部分を除去し詰め物や被せ物をしてもらい、悪化しないようにC0で説明した対処法も実践しましょう。

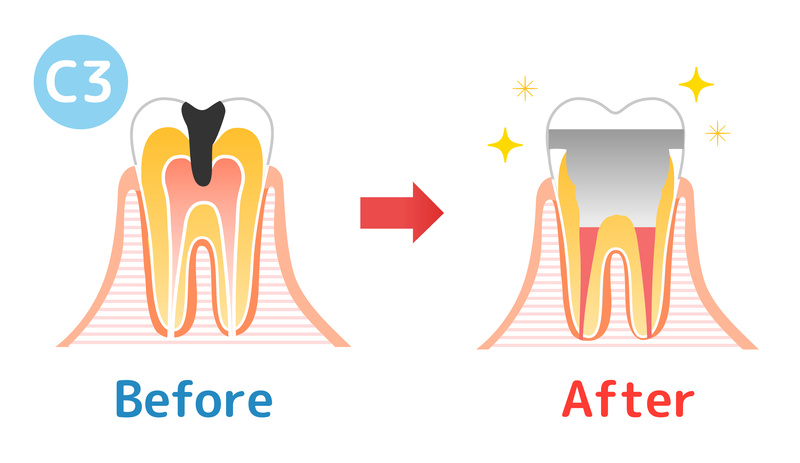

C3.神経(歯髄)にまで進行し痛みがある状態:神経(歯髄)を取る根管治療と被せ物をする

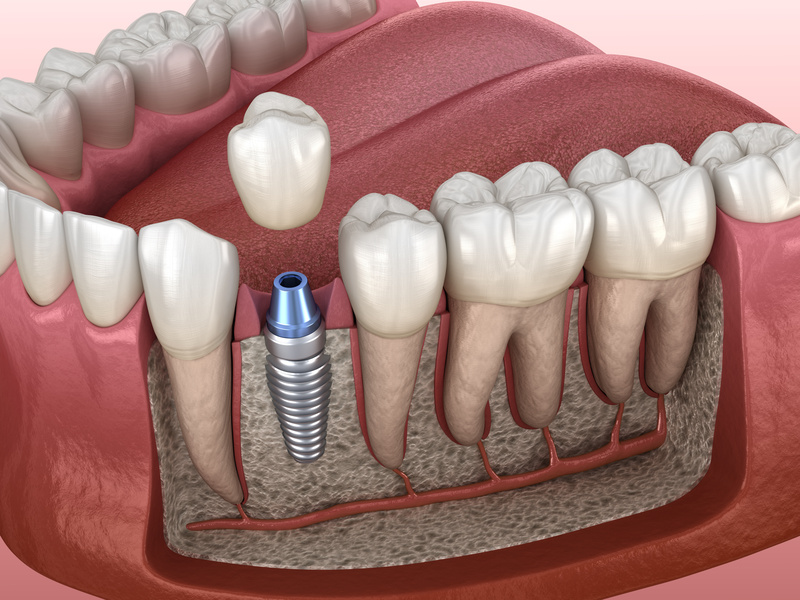

虫歯が象牙質を超えて神経のある層(歯髄)にまで達したC3の状態では、神経(歯髄)を取る根管治療を行い、その後に被せ物をする必要があります。なぜなら、虫歯菌に感染してしまった神経(歯髄)を取らなければ、強い痛みが続き、虫歯菌の感染がそこから根の外へ行ったり、最悪の場合にはそこから先に全身へ及んでしまったりするからです。

根管治療では、抗菌作用のある薬剤で洗浄し、次の治療までは消毒・殺菌する薬を仮詰めして治療を進めます。感染した部分や神経(歯髄)をとった後は、歯の中の歯髄のあった場所(歯髄腔)が空洞となり歯が脆くなってしまうので、歯髄をとった部分も最終的にしっかり詰めて(根管充填)、土台を立てて(支台築造)、被せ物の治療(クラウン)を行います。根管治療をしっかり行えば、その歯は被せることでまだ使うことができます。

神経(歯髄)にまで及んでしまったC3の歯は、まだその歯を残して使えるようにするためにも、虫歯の部分だけでなく神経(歯髄)をとる根管治療を受け、その後の土台と被せ物をする治療を受けましょう。

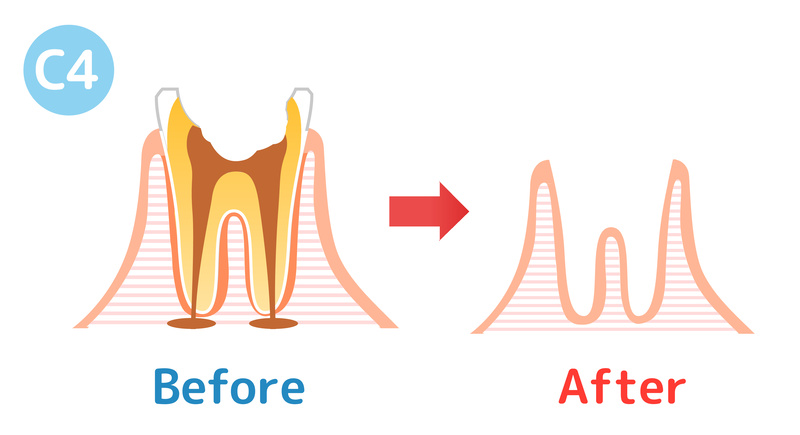

C4.根っこしか残っていないほど進行した状態:抜歯して歯を補う治療をする

虫歯が象牙質を超え神経(歯髄)にまで及んだC3の状態を放置すると、虫歯でどんどん歯が溶かされてしまい、ついには、口の中で見える歯の頭部分(歯冠)が失われ、歯の根っこだけになってしまう“残根状態”になり、抜歯となることがほとんどです。

この状態になってしまうと神経(歯髄)も枯れたり腐ったりしており、もはや痛みを感じませんが、根っこだけを残して使うことができないからです。

抜歯して歯がなくなった部分には歯を補う治療が必要で、具体的には「歯を補う治療(被せ物、入れ歯、インプラント)が必要」で解説します。虫歯で大部分がやられてしまったC4の歯を放置すると、他の歯や口の中全体、さらには顎の骨や全身にまで影響を及ぼすので、抜歯の必要があります。

虫歯を放置して痛みがなくなったと安心せず、歯の大部分が溶かされて根っこだけになったC4状態になっていないか、歯科医院で診てもらい適切な治療を受けましょう。

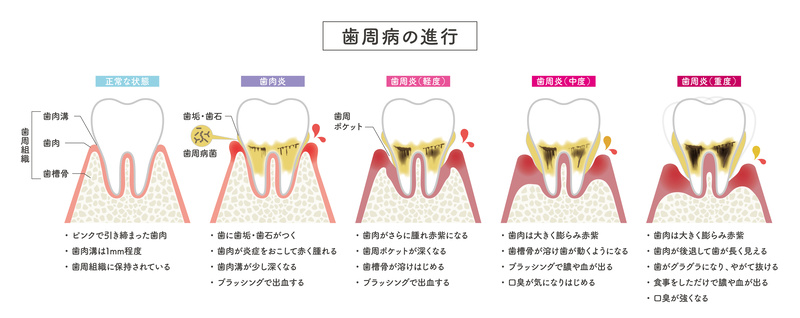

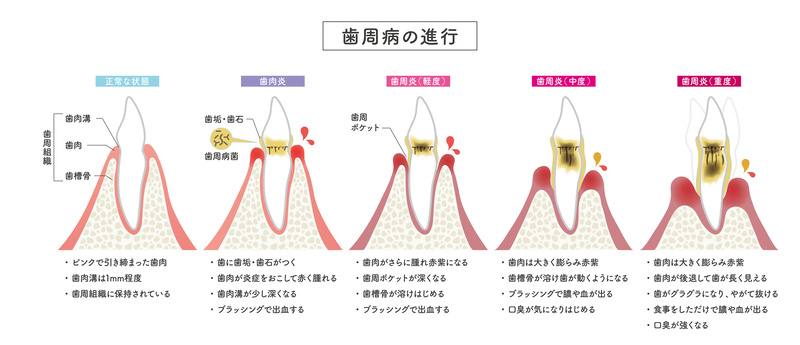

歯周病が原因で、歯がグラグラ揺れ歯肉が腫れている:歯周病の治療が必要

歯周病が原因で口の中がボロボロになっている場合、歯はグラグラ揺れたり、歯肉が赤く腫れたり、歯肉が下がって(歯肉退縮)歯が長くなっていたり、歯ブラシなどで出血したり、膿が出たりしています。こうした症状があれば歯周病の治療が必要です。

歯周病の治療をきちんと受けなければ、グラグラする歯が増えて噛みにくくなり、だんだん歯並びも変わったり、しまいには自然に抜け落ちたりして、どんどん食事もしにくくなり、その後の治療も複雑で大変なものになるからです。

今や日本人の47.9%に歯周病があり、加齢によってその割合が増加すると報告されていますが10、歯周病はかなり進行しないと痛みが出ないことがほとんどです。自覚がないうちにどんどん進行してしまい、歯がグラグラして抜け落ちてから初めて歯周病を自覚するといったケースもよくあります。

グラグラしている歯があったり、歯肉が腫れたり出血しやすい症状があれば、歯周病の可能性が高いので、歯科医院を受診して歯周病の治療を受けましょう。

虫歯や歯周病がかなり進み、歯が溶けたり抜けたりしている:歯を補う治療(被せ物、入れ歯、インプラント)が必要

虫歯や歯周病がかなり進行してしまい、歯のほとんどが溶けたり根っこだけになってしまって(C4状態)抜歯になったり、グラグラした歯が抜け落ちたりした場合には、その後歯がなくなった場所(欠損部)を補う治療(補綴治療)が必要です。

歯がなくなったり抜いたりした場所をそのままにしておくと、残っている隣の歯や向かいの歯が動いてしまって、歯並びや噛み合わせを変えてしまうからです。

歯を補う治療(補綴治療)として、被せ物(クラウン,ブリッジ)や入れ歯(部分義歯,総義歯)、インプラント治療があります。

虫歯や歯周病が重度に進行して歯がなくなったり抜歯になったりした場合には、そのなくなった部分を補う治療を受けて、見た目が回復するだけでなく噛めるようになるはずです。

被せ物や入れ歯が合っておらず、噛みにくく歯がガタガタになっている:歯を補う治療(被せ物、入れ歯、インプラント)のやり直しが必要

すでに入っている被せ物や入れ歯やインプラントが合っていない場合、噛みにくかったり、見た目がガタガタになったりしており、それらをやり直す治療が必要です。

噛みにくくガタガタの状態をそのままにしておくと、残っている自分の歯にも悪影響を及ぼし、他の歯まで失いどんどんボロボロになっていく原因になるからです。

被せ物を外して被せなおすだけでなく、中の歯の根管治療のやり直しも必要になったり、入れ歯を作り直す際に入れ歯のデザインを変える必要があり、入れ歯を支えるバネをかける歯の被せ物をやり直す必要があったり、噛み合わせを改善するために向かいの被せ物や入れ歯なども作り変える必要があったり、治療の内容が複雑になってくることもあります。

すでに被せ物、入れ歯、インプラントが入っていても、噛みにくかったりガタガタしたりしている場合には、これ以上口の中がボロボロになってしまわないように、やり直しの治療を受ける必要がないか、歯科医院を受診しましょう。

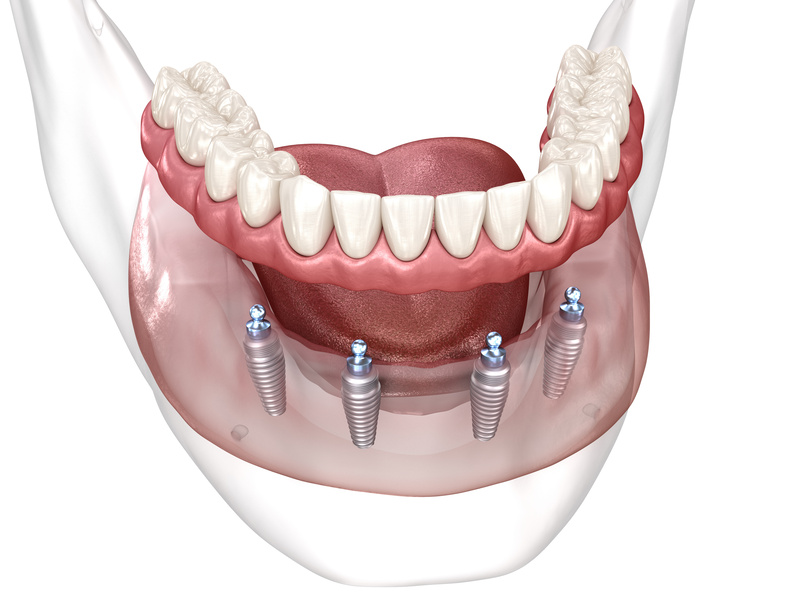

上記の複数の原因があり全体がひどくボロボロの状態:オールオン4の治療が適応

虫歯や歯周病があちこちにあってかなり重度に進行していたり、被せ物や入れ歯やインプラントがあっても悪い状態だったりして、口の中全体がひどくボロボロの状態だと残せる歯がほとんどない場合もあります。このようなひどいボロボロの状態には、一気に手術してインプラントを入れその日に歯が入るオールオン4という治療が適応になります。

このような重度のボロボロ状態だと、歯を残すためになんとか治療を行なっても、その治療計画はかなり複雑になる上、治療回数や費用もかかり、最終的にはなんとか残した歯も寿命が短く結局抜歯になってしまうことが多いからです。本当に残せる歯は残すために治療を受ける価値がありますが、結局抜歯になってしまうような状態だと、その歯を残すためにかけた時間と費用が無駄になってしまいます。

あまりにひどいボロボロ状態の場合には、オールオン4治療を受けることで、トータルで見ると期間も費用も少なくて済む場合もあるので、オールオン4治療も行っている歯科医院で相談しましょう。

ボロボロの歯の治療は回数や期間、費用がかかることがほとんど

ボロボロになってしまった歯や口の中を治療するには、回数や期間がかかってしまうことがほとんどです。それに伴い、費用もかかることが考えられます。

ボロボロの歯の治療には、それぞれの原因と状態に合わせた治療を行う必要があり、それぞれの治療は1回で終わらないからです。ほとんどは保険適用で受けられる治療なので、保険適用の治療を選択すれば費用を抑えることも可能です。

それぞれの治療がどのようにかかるか、具体的に次に解説していきます。

ボロボロの口の中全体を改善するためには、これらの治療を複合的に組み合わせて行うことになるので、各治療の治療期間と費用を足していくことになります。

ボロボロの歯の治療は回数や期間、費用がかかってしまいますが、必ず治すことができるので、信頼できる歯科医院で治療を継続して受けることが重要です。

虫歯の治療は軽度なら1〜3回、重度なら半年かかることもある

「ボロボロの歯の治療法は、原因と現在の状態で決まる!」で解説したように、虫歯の進行度によって治療内容は変わり、その回数や期間、費用も様々で、具体的には以下のようになります。

コンポジットレジンによる修復治療:1カ所につき1回で終わる

C1やC2の状態の歯に、虫歯を削ってコンポジットレジンを詰める修復治療を行う場合、1カ所だけで考えると基本は1回で終わります。ただしボロボロの状態だと、この治療を行うC1やC2の部位が複数あると考えられます。1度に複数箇所を治療することもできますが、その部位や数によっては、やるべき場所を全て終わらせるには多くの回数がかかります。

また、簡単に詰める場合には保険適用となり1本あたり約1000〜2000円ですが、見た目をより綺麗に詰める場合には保険適用外の自由診療となり、部位や大きさによって1本あたり1万〜10万円かかりますが、歯科医院によって設定された値段は異なります。

間接的な修復治療(インレー、アンレー、クラウン):2回はかかる

C2の状態の歯に、型取りをして作る詰め物(インレー、アンレー)や被せ物(クラウン)をする治療は、以下3つのステップが必要です。

- 虫歯の部分を削る

- 詰め物を作るための型取りをする

- 完成した詰め物を入れる

ステップ1と2が1度で済めば、次の治療時にステップ3を行い、2回で終わります。ステップ1と2でそれぞれ治療時間が必要な場合には、3回はかかります。また、ステップ2から3の間、型取りをして作った模型上で詰め物を作るため歯科技工士へ注文し、歯科技工士が製作する期間や運送の時間も必要になります。

もし歯科医院の予約がすぐ取れるとしても、その時間を考慮しなければならないので、少し期間がかかる点に注意してください。

費用については、銀色の金属やプラスチックで作る詰め物は保険適用され、1本あたり3,000〜5,000円程度です。より見た目が良いものや強度の高い素材を使う場合には保険適用外の自由診療となり、大きさや素材によっても変わります。歯科医院によって値段も異なりますが、1本あたり3万円〜15万円と幅があります。

神経保護の覆髄処置をする場合:半年ほどかかる

虫歯が神経(歯髄)に近くなっているほど深く進行しているC2の状態で、神経(歯髄)保護のための覆髄という処置を行う場合、最終的に詰め物や被せ物をするまでに半年以上かかってしまうことがあります。

覆髄処置では、神経(歯髄)を保護する薬剤を詰めて、その効果が発揮されるのに時間が必要だからです。

覆髄は、専門的には、“直接覆髄”、“間接覆髄”、“暫間的間接覆髄(歯髄温存療法)”といったものがあります。特に“暫間的間接覆髄(歯髄温存療法)”では、以下の段取りになり9、経過観察が必要なために回数と期間がかかります。

- 虫歯を除去して神経(歯髄)保護の薬剤と仮の詰め物を詰める

- 約1週間後に神経(歯髄)に問題が出ていないか確認する

- 問題なければ3ヶ月以上そのまま経過観察して詰め物の治療を行う

最後の詰め物の治療は、コンポジットレジンによる修復治療や間接的な修復治療(インレー、アンレー、クラウン)の内容になります。

覆髄処置は保険適用されているものもありますが、使用する薬剤や処置内容によっては保険適用外となり、5,000〜5万円で、大体数万円のところが多いです。これに加えて詰め物の治療の費用が別途かかります。

神経の治療(根管治療)は1ヶ月〜1年かかる

C3の状態や、覆髄処置を行っても神経を残すのが難しくなった状態では、根管治療が必要です。根管治療は1回〜10回かかり大体の場合は複数回の治療が必要で1ヶ月から数ヶ月に渡ります。根管治療が必要な歯が複数ある場合には1年かかることもあります。

根管治療では、虫歯菌で侵食された神経(歯髄)がある部分を、抗菌作用のある薬剤で洗浄したり、次の治療までは消毒・殺菌する薬を仮詰めしたりします。こうした薬剤を使う上で、その薬が十分な効果を発揮しするのにも時間がかかります11。口の中にボロボロの歯が多い状態であれば、根管治療が必要な歯が複数ある場合が多く、根管治療は複数箇所を同時進行できないことがほとんどなので、根管治療が必要な歯の数が多ければ治療期間も長くなるのです。

根管治療が必要な歯があるボロボロの口を治療するには、回数も期間もかかる根管治療が含まれる可能性が高いです。根管治療は、残せる歯を残すためには必要な治療なので、歯をなるべく残したいという希望がある場合には、回数や期間がかかることを覚悟しておきましょう。また、根管治療を終えた後には、次で解説する被せ物の治療が必ずあるので、さらに回数や期間がかかることに留意してください。

また費用については、保険適用であれば1本の根管治療全体で2,000〜5,000円ほどですが、より高度な機器や器具を使って歯を残す確率を上げる根管治療は保険適用外となり、1本あたり5万円〜20万円と、部位や歯科医院によって幅があります。回数や期間と同じく、費用についても、根管治療ののちに被せ物の費用が必ず別途かかります。

歯周病の治療は半年〜1年かかる

歯周病の治療は、回数や期間も長くかかり半年から1年に及びます。なぜなら歯周病治療によって、腫れたり出血している歯肉が治っていく反応を待つ必要があり、どうしても時間と回数をかけなければならないためです。

歯周病の治療に含まれる内容としては、次のものがあります。

- 歯磨き指導によるセルフケアの改善と習慣化(プラークコントロール)

- 歯石取り(スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング)

- 噛み合わせの調整

- 残すことができない歯の抜歯

- 重度の部位に行う歯周外科手術

こうした内容を実施して、それに対する歯肉の治りや状態の改善などの生体反応には時間がかかります。

歯周病の中でも進行が歯肉に限定しているものを”歯肉炎”といいますが、不十分なセルフケアが原因で起こる歯肉炎の場合、セルフケアを改善させて歯肉炎が落ち着くのに1週間ほどかかります12。

歯石が大量に蓄積していたり、歯がグラグラしていたりなど、病状がさらに深刻な歯周病の場合には、セルフケアの改善による歯肉の状態の変化にはもっと時間がかかってきます。セルフケアの改善だけでも、どんなに器用な人でも綺麗に磨けるのが習慣化するまで歯磨き指導が複数回必要です。それに並行して歯石取り、必要に応じて噛み合わせの調整、抜歯、そうした治療でも治らない重度の部位には歯周外科手術を行います。

それぞれの内容やその治りを待つのに回数や時間が必要なため、進行度にもよリますが、5回〜10回、かなり重度であれば20回と治療回数は多くかかります。

費用のイメージとしては、保険適用でトータル1万円〜5万円、保険適用外の手術をすると手術だけで1本あたり10万〜20万円、歯周病治療を全て保険適用外の治療を受けるとトータルで数十万円かかります。

被せ物の治療は1ヶ月〜半年かかる

被せ物の治療として、クラウンやブリッジといったものがありますが、土台を立てる工程から被せ物が入るまでに1本あたり2回〜6回かかり、1ヶ月はかかります。複数本ある場合では全部で半年ほどかかることもあります。

被せる必要のある歯がたくさんあったり、歯のない部分もあったりすると、どのように補うかを考慮しなければならず、さまざまな治療を複合的に組み合わせるため治療計画は複雑になります。

被せ物の治療の前には、虫歯の治療や根管治療、歯周病の治療が必要なので、それらと合わせるとトータルで回数も期間も長くかかることに注意が必要です。被せ物は歯科技工士が製作するので、その制作期間や運送の時間も必要になります。

また費用に関しては、保険適用であれば1本あたり5,000〜8,000円、白くて強度の高い素材などを使う保険適用外の場合には、部位や素材、歯科医院にもよりますが、1本あたり8万〜20万円のイメージになります。

入れ歯の治療は1ヶ月〜半年かかる

虫歯や歯周病の治療を終えたのち、歯のない部分に入れ歯を作る治療には、早くて1ヶ月、場合によっては半年かかります。全て抜歯して総入れ歯となった場合でも同様です。

入れ歯を作るには、大まかに次のような工程が必要です。

- 型取り(印象採得)

- 噛み合わせの記録取り(咬合採得)

- 仮の入れ歯を試して確認(試適)

- 最終完成した入れ歯が入る

各工程の間に歯科技工士さんに模型や必要なものを作ってもらう必要があるため、期間をあける必要があります。

また、完成した入れ歯が入った後もしっかり使えるように馴染むまで調整が必要です。そのため治療回数として3回〜10回、期間として1ヶ月から半年かかります。

費用については、保険適用であれば大きさやデザインにもよりますが5,000〜2万円、保険適用外になる素材やデザインを用いる場合には自由診療で10万円以上、歯科医院によっては100万円かかる場合もあります。

インプラントの治療は5ヶ月〜1年半かかる

顎の骨に人工の歯根を埋め込み、その上に人工の歯を装着するインプラント治療は、5ヶ月年から1年半かかります。顎の骨に埋め込んだインプラントが、顎の骨の中で定着するのに、3ヶ月ほどかかると従来言われており13、その後に型取りをして歯の部分を装着するためです。

もし、インプラントを埋め込みたい場所の顎の骨が足りない場合には、骨を増やすための手術が必要で、その手術の治りを待つのにもさらに時間がかかるので、最終的に歯の部分が入って完了するまでに長くて1年半かかる場合もあります。

インプラントの治療をする場合も、虫歯や歯周病の治療を終えたのちに行うので、トータルの治療期間はこれらの治療に必要な期間を全て足すことになります。

費用としては、インプラント治療は保険適用外になり、1本あたり30万〜80万円ほどで歯科医院や部位、使用する機器や素材によっても異なります。

オールオン4治療は4ヶ月〜9ヶ月かかる

オールオン4とは、歯のない状態で4本のインプラントを顎の骨に埋め込んで固定式の歯を装着する治療法で、手術当日には全体に仮歯が入りますが、最終的な歯が入るまで4〜9ヶ月かかります。

固定式の歯を支えるインプラントは、顎の骨の中でしっかり定着するのに3ヶ月は必要だからです。

オールオン4治療は、大きく分けて以下3ステップの工程で治療が進みます。

- 土台になるインプラントを埋め込む手術、仮歯が入る

- インプラントが骨の中で定着した後に、最終的な歯を作るための型取り

- 最終的な歯が入る

このステップ1と2の間で3ヶ月は必要と言われており、その人によって顎の骨の生体反応の速さが異なるため、実際に治療を受けてみてもう少し期間がかかることがわかる場合もあります。

その後のステップ2と3の間では、歯科技工士が最終的な歯を作るのに時間がかかるので、トータルで最短でも4ヶ月はかかります。最終的な歯が入った後も、噛み合わせに問題がないか確認し調整を行う必要があるので、最終的に問題なく馴染むまでにも時間が必要です。

オールオン4治療は保険適用外の自由診療となり、片顎で200万〜400万円ですが、歯の部分にどんな素材を使うか、インプラントの機器の違いがあるか、で歯科医院によって値段が変わります。

ボロボロの歯の治療は継続して受けることが重要

ボロボロの歯の治療は、口の中全体をさまざまな治療で治していく必要があり、これらの治療を組み合わせることになります。そのため、各治療の治療期間と費用の合計がかかることになります。

ボロボロの歯の治療は回数や期間、費用がかかってしまうことがほとんどですが、しっかり治すためにも中断せずに治療を継続して受けることが重要です。途中で治療を中断してしまうと、ボロボロの歯がもっと悪い状態になり、再開した際には治療方針を変更せざるを得ずさらに期間や費用がかかってしまうからです。

例えば、根管治療の途中で歯科医院にいくのをやめてしまうと、残せるはずだった歯が残せなくなり抜歯になってしまい、それまでにかけた治療期間や費用が無駄になってしまいます。

ボロボロの歯の治療期間や費用をなるべく抑えるためにも、口の中全体をしっかり治す計画を立ててもらい、継続して治療を受けましょう。

ボロボロの歯を治療するなら永田歯科医院

ボロボロの歯を治療するなら、永田歯科医院にお任せください。永田歯科医院は、All-on-4(オールオン4)/ザイゴマインプラントの治療を専門に行う、東京都立川市柏町にある歯医者です。

安価なインプラント治療で後悔する患者が急増する中、永田歯科医院では患者が将来も安心して使えるよう、「最高クラス」の技術と内容にこだわっています。

日本に1人しかいない「トリプルライセンス」ドクターが率いるチーム医療が、圧倒的な知識と経験をもとに治療を行うため、どんな方でも安心して利用できる体制が整っています。

アクセスも良好で通いやすい立地ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

\専門家と一緒に最適な計画を立てましょう/

まとめ:ボロボロの歯は原因と状態に合わせて適切な治療を

ボロボロの歯の治療は、何が原因でボロボロなのか・どういう状態なのかによって、必要な治療が決まってきます。ボロボロの口の中の全体を治すためには、次の5つの行動が必要になります。

- ボロボロの歯にどんな治療が必要か、歯科医院で相談し検査してもらう

- 虫歯の治療や歯周病の治療を受けて、口の中の基礎工事をしっかり完了させる

- 被せ物、入れ歯、インプラントなどで歯を補う治療をする

- トータルの治療期間を短縮できるオールオン4治療を検討する

- 治療を始めたら継続して受けて完了させる

ボロボロの歯の治療は回数や期間、費用がかかりますが、必ず治して今より良い状態にすることができます。

治療期間や費用が余計にかかってしまわないよう、信頼できる歯科医院で治療方針を相談し、継続して治療を受けましょう。

参考文献

1.Dirks, O. B. (1966). Posteruptive changes in dental enamel. Journal of Dental Research, 45(3), 503-511.

2.Pitts, N. B., Zero, D. T., Marsh, P. D., Ekstrand, K., Weintraub, J. A., Ramos-Gomez, F., … & Ismail, A. (2017). Dental caries. Nature reviews Disease primers, 3(1), 1-16.

3.Lussi, A., & Carvalho, T. S. (2014). Erosive tooth wear: a multifactorial condition of growing concern and increasing knowledge. Erosive tooth wear, 25, 1-15.

4.Moynihan, P., & Petersen, P. E. (2004). Diet, nutrition and the prevention of dental diseases. Public health nutrition, 7(1a), 201-226.

5.Ten Cate, J. M., & Duijsters, P. P. E. (1983). Influence of fluoride in solution on tooth demineralization: I. Chemical data. Caries research, 17(3), 193-199.

6.Ten Cate, J. M., & Duijsters, P. P. E. (1983). Influence of fluoride in solution on tooth demineralization: II. Microradiographic data. Caries Research, 17(6), 513-519.

7.Featherstone, J. D. (1999). Prevention and reversal of dental caries: role of low level fluoride. Community dentistry and oral epidemiology, 27(1), 31-40.

8.Whelton, H. P., Spencer, A. J., Do, L. G., & Rugg-Gunn, A. J. (2019). Fluoride revolution and dental caries: evolution of policies for global use. Journal of dental research, 98(8), 837-846.

9.日本歯科保存学会. (2015). う蝕治療ガイドライン 第2版.

10.厚生労働省. (2022). 令和4年歯科疾患実態調査.

11.興地隆史ら. (2022). エンドドンティクス 第6版. 永末書店.

12.Löe, H., Theilade, E., & Jensen, S. B. (1965). Experimental gingivitis in man. The Journal of periodontology, 36(3), 177-187.

13.Wismeijer, D., Buser, D., & Belser, U. C. (Eds.). (2019). Loading protocols in implant dentistry: partially dentate patients (Vol. 2). Quintessenz Verlag.

- 手術自体の痛みが不安で、踏み切ることができない

- 治療がうまくいくかどうか、長期的に問題なく使えるかが不安

- どの医師に治療を任せるべきか選ぶのが難しい

そんなあなたには、オールオン4の治療を専門に行う、東京都立川市柏町にある「永田歯科医院」がおすすめです!

- オペ中の痛みや恐怖心等を感じない「睡眠無痛治療」を実施しています。

- インプラントには10年間の保証が付いておりますので、ご安心ください。

- 埋入実績5,000本以上の経験豊富な医師が治療します。

まずはお気軽にご相談ください。

\専門家と一緒に最適な計画を立てましょう/